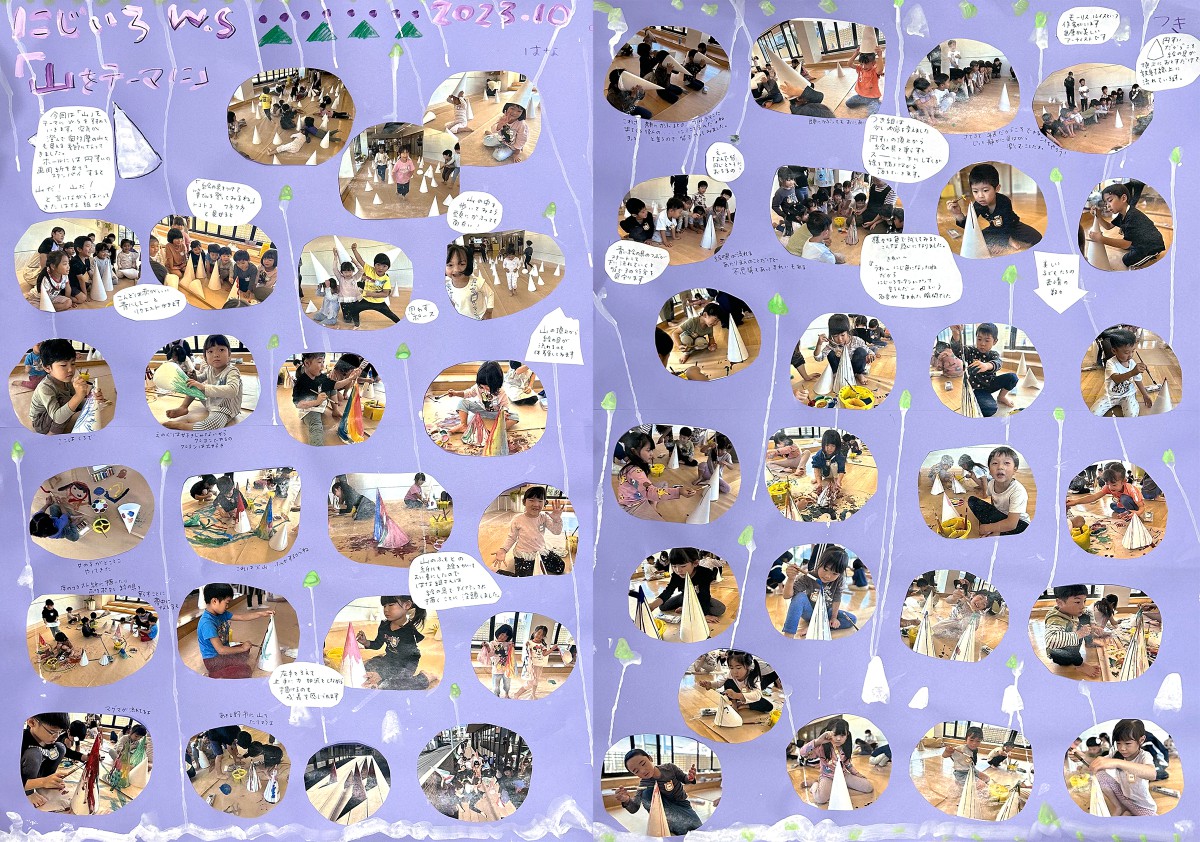

自然のなかの〈季節感〉を室内に具現化し、インスタレーション・アートとして鑑賞

11月というのに季節はずれの暖冬のせいか、本来感じるはずの秋の気配をなかなか実感できませんね。

そうかと思えば、急な寒さに「今年はもう一気に冬到来か」などと戸惑うこともあります。

なんとも変動の激しい気候に、気持ちも体調もいまひとつ。

それでも自然は、少しずつ季節の移ろいを私たちに見せはじめています。

気づけば木々の葉が鮮やかな色に染まり出し、それがはらはら風に舞いながらゆっくり地面に落ちていく光景を目にすることも増えました。

緑一色だった遠くの山々も、それにつれて赤色、茶色、黄色とさまざまな色に変化し、眺めるたびにその美しさが際立ってきています。

今回のワークショップは、そんな自然のなかの〈季節感〉を、なんと室内に具現化しようというものです。

今回のワークショップは、そんな自然のなかの〈季節感〉を、なんと室内に具現化しようというものです。

最終的には、子どもたちと一緒にその空間いっぱいに表現されたインスタレーション・アートとして鑑賞します。

にじいろワークショップを企画・指導する松澤先生は、

「秋の陽射しの温もりや時おり吹く冷たい風をからだいっぱいに感じるいまだからこそ、それをそのままひとつのカタチ(アート)として具現化しようと思います。

自然のなかで受ける体感、つまり感覚的な刺激というものを、目に見えるカタチに置き換えて室内に持ち込んだら(表現したら)どうなるのか、ということが今回のテーマです」と話しました。

さらに先生はインスタレーション・アートにも言及しました。

「完成形としてはインスタレーション・アートとしますが、すでに当園では何度も実施しているので、今回はその空間(展示領域)をできる限り広げてみたらどうなるか、という試みにも挑戦してみようと思っています」

どうやら今回のワークショップも予定調和とはいきそうにありませんが、それがまた予期せぬすてきなアート体験を生むことになるでしょう。

天井(大木)から無数に伸びたテープ(枝木)は、ホール内からさらに園庭の木へ

この季節を具現化するための主とする素材は、色づいた落ち葉としました。

そこで、まずはその素材集めから子どもたちは始動です。

ちょうど2年前の11月、当ワークショップで「羊毛と石のペーパーウエイト」を行ったときに子どもたちが河原で石ころを拾ったように、今回の素材も自然のなかからいただきました。

近くの公園へ散歩に出たおり、大きな木の周りに落ちているさまざまな形や色をした落ち葉を子どもたちがたくさん集めてきました。

それでは、ワークショップの具体的な準備をはじめましょう。

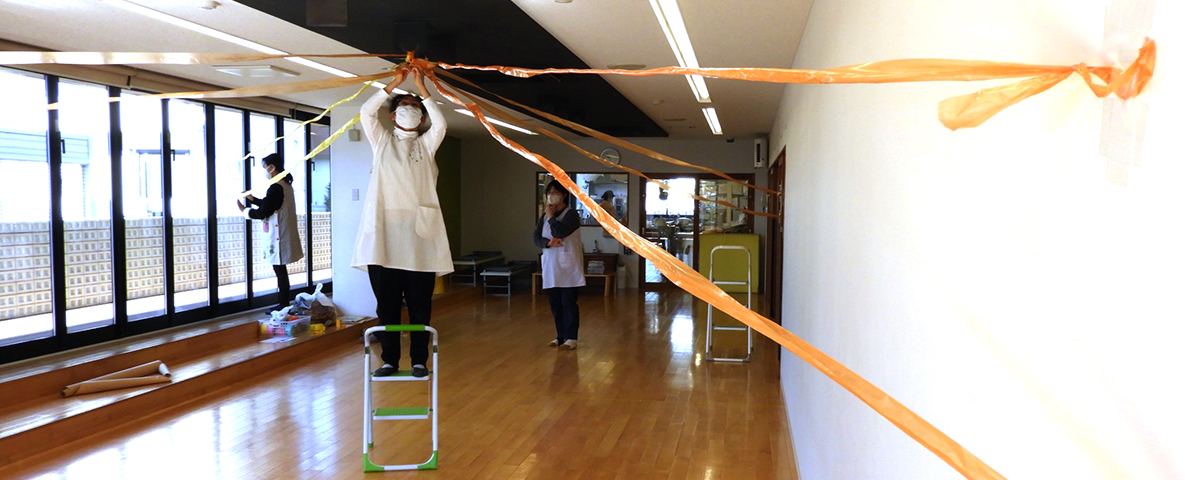

最初に取りかかったのは、長尺のすずらんテープをいく本にも切り分けてホールの天井に設置された金具に結びつけ、その1本1本を部屋の隅々まで張り巡らせていく作業でした。

このすずらんテープの1本1本は、大木から無数に伸びた枝木に見立てています。

ですから、まるでたくさんの枝木が四方八方に伸びていくように、部屋の壁へ、ベランダ扉のガラスへと、先生と保育士たちは次から次へとすずらんテープを引っ張りながらあらゆる場所に固定していきました。

そう、これは2年前の10月に行った「蜘蛛の巣・インスタレーション」の光景に似ています。

でも今回はこれに留まることなく、先生が冒頭で話されたように〝その空間(展示領域)をできる限り広げてみたらどうなるか〟ということにも挑戦です。

それを試みるために、天井から伸ばしたすずらんテープのうちの、さらにいく本かをガラス扉を開け放ったままベランダにある外塀へ、そして園庭に立つ1本の木にまで思いっきり引っ張り出して固定しました。

これでいつものホール(屋内)はもちろんのこと、ベランダの外塀周辺と園庭の木(屋外)までのすべてがインスタレーション・アートの空間(展示領域)になりました。

次に先生と保育士たちで四方八方に伸ばしたすべてのすずらんテープに、長さ30cmほどのマスキングテープを垂らすように貼り付けていきました。

1本のすずらんテープに十数本のマスキングテープが下がり、まさに一本の大木から枝木が伸び、それに小枝が無数に伸びているように見えます。

最後に子どもたちが拾い集めた落ち葉を入れるための、クラフト紙でつくった「葉っぱのプール」を二つほどホールの真ん中に用意して準備完了です。

落ち葉を1枚貼るだけで、さっきまで見えていた世界が変わる

年中クラスの子どもたちはホールの中、そして外へと張り巡らせたすずらんテープにすかさず反応し、

「なんだ、これ?」

「え~今日はなにするの?」

と疑問符だらけの声を上げました。

そこで先生は、子どもたちをホールに用意したクラフト紙の「葉っぱのプール」に集めました。

先生はそんな子どもたちに、あらかじめ園の図書コーナーから選んだ数冊の絵本を取り出して見せました。

選んだ絵本は、どれもがこの季節の、特に紅葉(落ち葉)や冬支度をする山のようすなどを描いたお話です。

先生は一冊の本を読み終え、子どもたちもそれ以外の本を回し読みしました。

しばらくすると、子どもたちは絵本の世界に描かれたこの季節ならではの自然の美しい景色や、山のなかの生きものたちのこと、または自然から受けるさまざまな事象を感じとることができました。

先生はそれを待っていたように、早速ワークショップの具体的なアートワークについての説明をはじめました。

先生と保育士たちは落ち葉を詰めた袋から、二つの「葉っぱのプール」にそれらを流し込みました。

プールのなかはみるみる落ち葉でいっぱいになりました。

先生は「このプールのなかは水じゃないから泳げないよ」と子どもたちの笑いを誘うと、そのなかから1枚の葉を取り出して、目の前に伸びたすずらんテープに下がっているマスキングテープにその葉を貼り付けました。

「あー、葉っぱがくっついた!」と子どもたちは声を上げました。

さらにもう1枚。また別のマスキングテープにももう1枚。

最後に先生のおでこもマスキングテープにペタリ・・・またまた子どもたちは大笑い。

でも、これだけのことで、さっきまで見えていた世界が一変しました。

「今日はこの落ち葉をこうして貼り付けて、このホールいっぱいに、絵本で見たようなこの季節の世界をつくります」

先生は今回も難しい説明などしません。

創作自体もいたってシンプルな行為ですから、それだけ言えば子どもたちには充分です。

それに先生は確信していました。

この一年余り、いろいろな体験を積み重ねてきた子どもたちですから、理屈ではなく、アート的思考や感性が芽生えているはず。だから、自分の思うまま、自由にこの創作に取り組めば、結果十分にアートとして成立する、と。

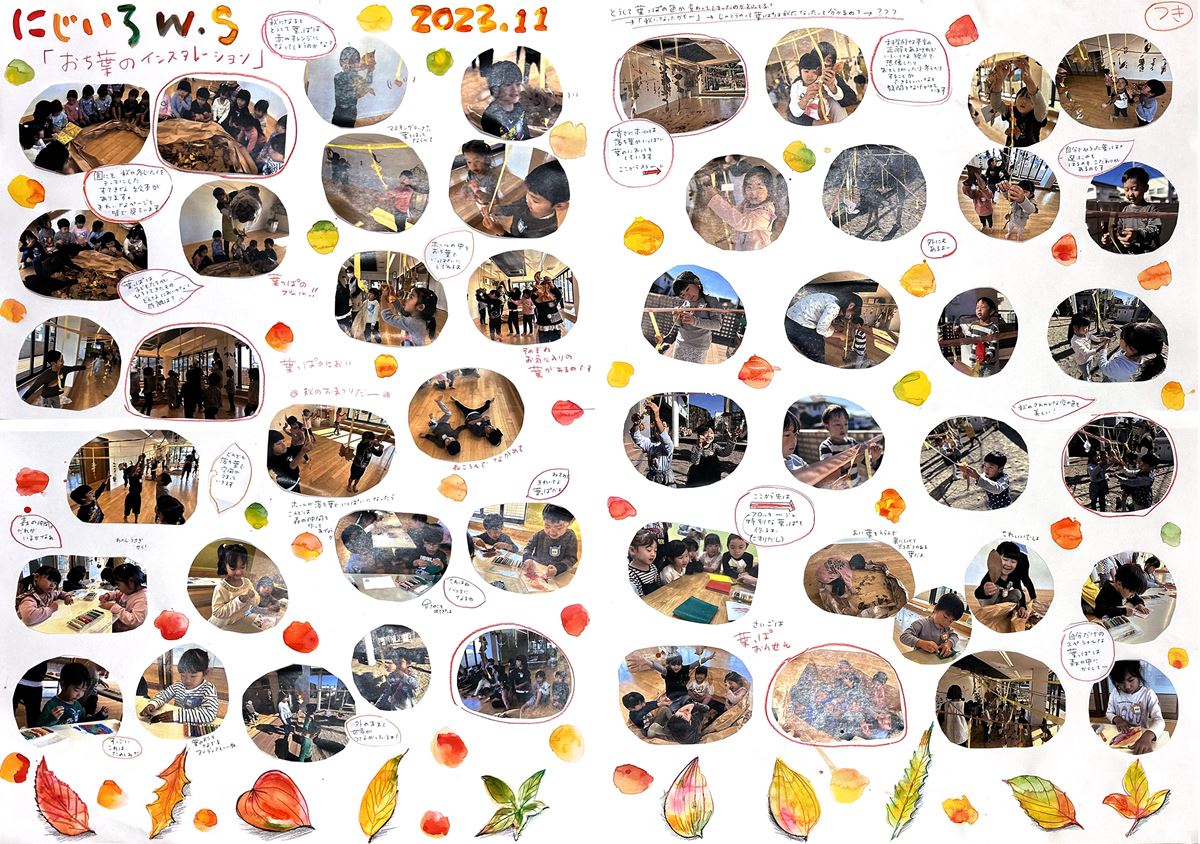

子どもたちはいっせいに落ち葉のつまったプールをのぞき込み、自分の気に入った葉を選び、そして思い思いにあちらこちらに下げられたマスキングテープにそれを貼り付けていきました。

1本のマスキングテープに、同じような形の葉を下から上へと順番に貼り付けていく子。

さまざまな形の葉を両手につかみ、部屋中のマスキングテープに貼り付けて回る子。

貼り付けるより、その1枚の葉を慎重に選ぶことに集中している子。

何度も何度も同じ葉の貼る位置を修正し、貼ったり、はがしたりする子。

お気に入りの落ち葉を一番高い位置に貼り付けたいと、保育士に抱っこをせがむ子。

葉を選ぶのも、貼り付けるのも、それがその子の個性で、誰もがその瞬間は無二のアーチストです。

年中クラスの子どもたちがひと通り貼り終えると、先生はあらかじめ用意した画用紙やおりがみに、自分で想像した色や形の葉、木々の周辺に生息する生きものなどに関する絵を描いて、それをハサミで切り取り取ったら落ち葉と同じように貼り付けるように促しました。

子どもたちは、今度はそのことに夢中になりました。

独創的な植物の葉もあれば、どんぐりや木の実、昆虫や小鳥といった生きものなどを描く子、きれいな虹を描く子もいます。

それらは落ち葉と並んでマスキングテープに貼り付けられました。

そうそう、年中クラスのこどもたちは、基本的に屋内で手の届く範囲に貼ることにしたので園庭へは出ませんでした。そこでワークショップが終わったあとに園庭へ出た数人の子どもたちは、園庭の木に固定したすずらんテープにも落ち葉や描いたばかりの絵をペタペタと貼り付けていました。

アートに終わりがないように、子どもたちのアートワークにも終わりはないようです。

「フロッタージュ」技法の習得と、予期せぬアート体験に感動

年長クラスのこどもたちも、まずは先生が絵本を読み聞かせ、それをみんなで回し読み、今回のアートワークを理解したところで具体的な創作に入りました。

先に年中クラスのこどもたちがつくり上げていたものに、さらに先生と保育士たちで室内から外に伸ばすすずらんテープやマスキングテープの本数を増やしました。

そして年長クラスのこどもたちは、室内・ベランダ・園庭の木の間なら自分が思い描く場所や位置を探して自由に行き来しても良いことにしました。

これまでワークショップはテーマに応じて屋内であろうと屋外であろうと、いずれかに限られた空間(領域)内で実施してきましたが、今回は屋内から屋外に至るまでかなりの広範囲が創作の場となりました。

子どもたちは早速落ち葉を手にして、室内からベランダへ、はたまた園庭から室内へ、途中ベランダへ回り込むなど、右に左に、前から後ろへと激しく動きはじめました。

その度に靴を脱いだり履いたりとめんどうな動作を繰り返していましたが、それさえもなんだか楽しんでいるように見えました。

貼ることにも、貼る位置にも、落ち葉1枚にも、年中クラスの子どもたち同様に誰もがこだわりを持って創作に臨んでいるのがわかります。

それにしても年長クラスの子どもたちの〝描く・切る・折る・貼る〟といった基本的技術もさることながら、創作への意欲や発想、アート感覚のクオリティの高さに今回もすっかり魅せられました。

先生は後半、年長クラスの子どもたちにも画用紙に絵を描くことを促しました。

ただしそれは年中クラスの子どもたちとは違い、「フロッタージュ」という技法を教えるためです。

「フロッタージュ」とは、植物の葉やコインといった凹凸のあるものの上に薄い紙を置いて、鉛筆などでこすることによって下に置いたものの模様や形を写しとる技法のことです。

今回はテーブルの上に1枚の落ち葉を置いて、その上に画用紙をかぶせ、片方の手でしっかりそれを押さえたら、クレヨンをやや斜めにして画用紙の上からサッサと何回もこすっていきます。

最初はうまくいかずに苦戦していた子どもたちでしたが、何度も繰り返すうちにどの子もじょうずにできるようになりました。

コツさえ掴めば、あとはそれぞれがこするクレヨンの色を変えたり、下に置く葉の種類を変えたりするだけで、オリジナリティ豊かな自分だけの葉の絵ができ上ります。

それをハサミで切り取り、やはりマスキングテープに貼り付けていきます。

ちょっとリアルな、でも自然にはない色合いや変わった葉脈の見える絵がたくさん出来上がり、さらに彩りを添えました。

年長クラスの子どもたちは、最後にクラフト紙でつくった「葉っぱのプール」にダイビングです!

どうしても、それがやりたかったようで、みんな落ち葉にまみれて大はしゃぎ。

床一面に散らばった葉が、自然の野山を想起させ、ホール全体がほんものの秋景色に染まってしまったかのようでした。

ワークショップ終わりは全員で完成したインスタレーション・アートを鑑賞しました。

開け放たれた扉から室内に吹き込む風も、園庭に流れる自然の風も、すずらんテープやマスキングテープに貼られた落ち葉や子どもたちの絵を揺らしていきます。

それは、無数の枝木に生い茂る、まだ落ちることのない葉がざわざわ、かさかさと音を立てているように見えました。

また、室内に入り込む太陽光にぼんやり光る葉と、園庭全体を包む強い陽射しにまぶしく輝く葉とのコントラストを、ひとつの視点から眺められるという不思議な感動を得ることも。

室内から屋外まで区切りのないこの広々としたアート空間のなかに、いまという〈季節感〉を確かに具現化することができました。

やはり今回も、予期せぬすてきなアート体験に感動です。

アートを通じて、五感で感じる自然からの刺激やその大切さを子どもたちに伝えたい

今回のインスタレーション・アートの試みから、そういえば近年そうした作品を扱う美術館やイベントが多くなったなぁ、とあらためて思いました。

例えば半世紀以上も前に開設された「彫刻の森美術館」(神奈川県)をはじめ、1990年代にはじまった「大地の芸術祭」(新潟県)、昨今では瀬戸内海の島々が開催地となって展開するアートイベント「瀬戸内国際芸術祭」など、そのどれもが規模や展示領域の広大さからみて、インスタレーション・アートの代表格ともいえそうです。

それではいつものように、松澤先生に今回のワークショップを締めていただきましょう。

「なにか年々、自然から受ける〈季節感〉が感じにくくなっていますよね。

それって、これからの未来に生きる子どもたちにとっては、とても悲しむべきことだと思いませんか。

私たちが子どもの頃は、自然のなかから〈季節感〉を感じとることが当たり前でしたから。

今回はそんな実情を踏まえ、敢えてこうしたテーマを取り上げてみました」

先生はそんなふうに切り出すと、こう続けました。

「現代の生活者のほとんどが都会的な暮らしをしているので、自然のなかで季節ごとに変わる空気や風、匂いや音といった五感で感じる刺激からは遠くなっています。すでにそういう感覚さえ鈍くなっているのかもしれません。

なので、この〈季節感〉を具現化するにあたり、どうしても自然と同化するための天然素材が欠かせないと考えました。

そこで選んだのが〝木の葉(落ち葉)〟なんです。

これって、最も身近にあるものながら、意外とじっくり観察することも、下手をすれば手に取る機会も少ないかもしれないでしょ。

でも、この葉っぱ1枚見るだけでも、そこに命の尊さというのか、枝に生まれて、成長し、やがて朽ちて落ちていくということや、それが集まって1本の大木になり、森になり、山になりという壮大な物語さえ思い浮かべることができます。

子どもたちには、このワークショップを通じてそうしたことも伝えたかったのです」

そう言い放つ先生は特別ナチュラリストというわけではありませんが、自然から学ぶことや感じることがたくさんあることをよく知っていますし、それが人として生きていく上でとても大切なことだということも理解しています。

でも、それが時代と共に希薄になっていくことを危惧しているので、子どもたちにアートを通じてそのことを伝えたいと思うのです。

そして最後に、インスタレーション・アートについても話されました。

「子どもたちのようすを見ていて実感したのが、空間(展示領域)の仕切りをどんどん取り払って、広げれば広げるほど、それに携わる人の想像力も高まり、気持ちさえも解放されていくんだな、ということですかね。

また子どもたちにとっては1枚の画用紙に絵を描きあげることも重要ですが、アートとしての表現の仕方は無数にあって、絵を描くことだけに縛られないこと。

それから、許される範囲であるならばその空間をめいっぱい広げて、その空間をまるごと使ってなにかをカタチにすることの面白さ、すばらしさ、美しさなどを体感して欲しかったというのがあります」

今回はホールからベランダや園庭に飛び出しましたが、それをさらに延長して園内すべてにすずらんテープを伸ばしていったらどうなるのだろうか。

いや、園さえ飛び出して、落ち葉を拾った公園まですずらんテープを伸ばしていったら・・・

きっと子どもたちばかりでなく、近所のひとたちも巻き込んで大にぎわいになるかもしれない、そんなことを夢想するだけでちょっとした高揚感と解放感に満たされました。

ドキュメンテーション

美しい落ち葉が見られる季節になりました。

冬が近づくと、どうして葉は落ちてしまうのだろう、どうしてあんなにも綺麗な色なのだろうと、誰しもが思ったことがあると思います。

今回はホールのなかに落ち葉が落ちるその瞬間を再現してみようと思います。

葉の色、匂い、ゆらめき、感触、葉の音、さまざまな感覚を研ぎ澄まして、冬の訪れと自然の不思議のなかに身を置いてみましょう。

written by OSAMU TAKAYANAGI

まずは年中クラスです。

まずは年中クラスです。 先生はごあいさつをすませると、すぐさま子どもたちをホールの端に集めました。

先生はごあいさつをすませると、すぐさま子どもたちをホールの端に集めました。

先生はしばらくそんな子どもたちを見ていましたが、再び子どもたちを一か所に集めました。

先生はしばらくそんな子どもたちを見ていましたが、再び子どもたちを一か所に集めました。 先生の説明はここまでです。

先生の説明はここまでです。

先生は年中クラスの子どもたちに対して、こんなことを話していました。

先生は年中クラスの子どもたちに対して、こんなことを話していました。 それだけでは描き足らないのか、山の麓(?)を想定したかのように、自分の山を置いたクラフト紙にまで絵を描く子がたくさんいました。

それだけでは描き足らないのか、山の麓(?)を想定したかのように、自分の山を置いたクラフト紙にまで絵を描く子がたくさんいました。 最後に子どもたちはそれぞれの山(作品)をベランダに並べました。

最後に子どもたちはそれぞれの山(作品)をベランダに並べました。