あふれだすアート

「意欲、忍耐力、協調性などのテストでは測れない能力は、乳幼児期にこそ築かれる」というノーベル賞受賞学者のヘックマンによる研究があります。子どもが自分の内面と向き合い、あますところなく自己を表現できる時間が「にじいろワークショップ」です。

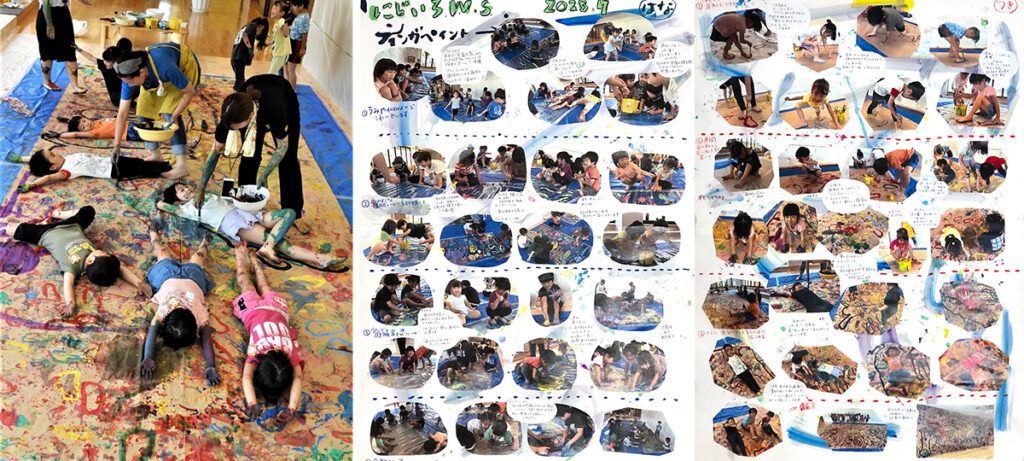

上記のWSでは、子どもたちは自らの手足を使ってボディペイントを楽しみ、クラフト用紙をアート作品として完成させました。最後には全員が用紙に座ったり寝転んだりして姿を黒くかたどり、各自の存在を残しました。作品を見て「これが自分」と感じる体験を通し、自分の痕跡を客観的に見つめることができたのです。それは、創作における「存在の証明」でもありました。

ねらい

多様な美術的表現に触れ、体感することで、感性を豊かにしていく

様々な事象や表現方法を通して、物事を受け止め表現する幅を広げていく

毎回ひとつのテーマを持ちそれをふくらませていく中で、多くの素材や手法に触れていくなど、多様な表現を体感できることを目指しています。また、毎回のテーマに具体的なつながりを持たせることにより、「新しい体験」と「繰り返しの体験」を重ねながら子どもたちの経験値を拡大させていくことで、「豊かな感性」と「表現幅の拡大」につながっていけばと思っています。

ワークショップでは、①子どもが自らの手を動かし体験してみる→②そこで感じたこと=自分の感性(これが好き・面白い)を発見する→③伝えようとする(指さしや言葉にしていく)→④共感する(それ面白いね、やってみよう)の繰り返しができるよう考慮しています。そのため、全員でつくったものを見合う時間をつくり、好きなところ・発見したこと・面白かったところなどを発表しあっています。言葉にならず指さしで表したり、前に話した子と同じだったりと、初めはなかなか上手くいかないこともありますが、回を重ねるごとに途中での発想の広がりや子ども同士のやりとりが増えていきます。 体験を遡ることによる再発見、自分の中での感じ方の再確認、うまく言えないという葛藤などなど…そこで体験したことも表現の豊かさの土壌にかわっていきます。

ファシリテーター

~指導者ではなく支援者~

ファシリテーター紹介

一週間のうちに、幼児から大学生まで様々な子どもや学生と会います。子どもたちとの造形的な活動は、振り返れば25年くらいになります。

毎日子どもたちの笑顔と、きらめく創造の波にのりながら、幸せな時間をワイワイと過ごしています。

沢山の不思議と美しさと活力とひらめきを大事にしながら、その子がその子らしく、自然に優しく立っていられる時間にしたいなと思っています。

絵描きとして制作活動も長らくしていましたが、最近は、若い頃に描いた大量の絵を処分しました。また、新しく、おばさんになった自分の生き方も考えたいと思っています。今日も元気にがんばります!

松澤 綾子

東京家政大学非常勤講師

芸術による教育の会教師の他、区立小学校の図工講師・特別支援学校の時間講師として勤務

ファシリテーターの心得

子どもの発見や体験の経過を大切にし、短期的な成果にこだわらない。

子どもの発見や体験の経過を大切にし、短期的な成果にこだわらない。 形として完成させる事よりも「遊び」の一環として、子どもが充分に楽しみ表現していくことを大切にする。

形として完成させる事よりも「遊び」の一環として、子どもが充分に楽しみ表現していくことを大切にする。 また、その経過を記録し周囲(園内・保護者)に向け発信することで、興味や理解を得ていけるようにする。

また、その経過を記録し周囲(園内・保護者)に向け発信することで、興味や理解を得ていけるようにする。

これまでのWSの様子

![]() にじいろWSの様子をご覧下さい。

にじいろWSの様子をご覧下さい。