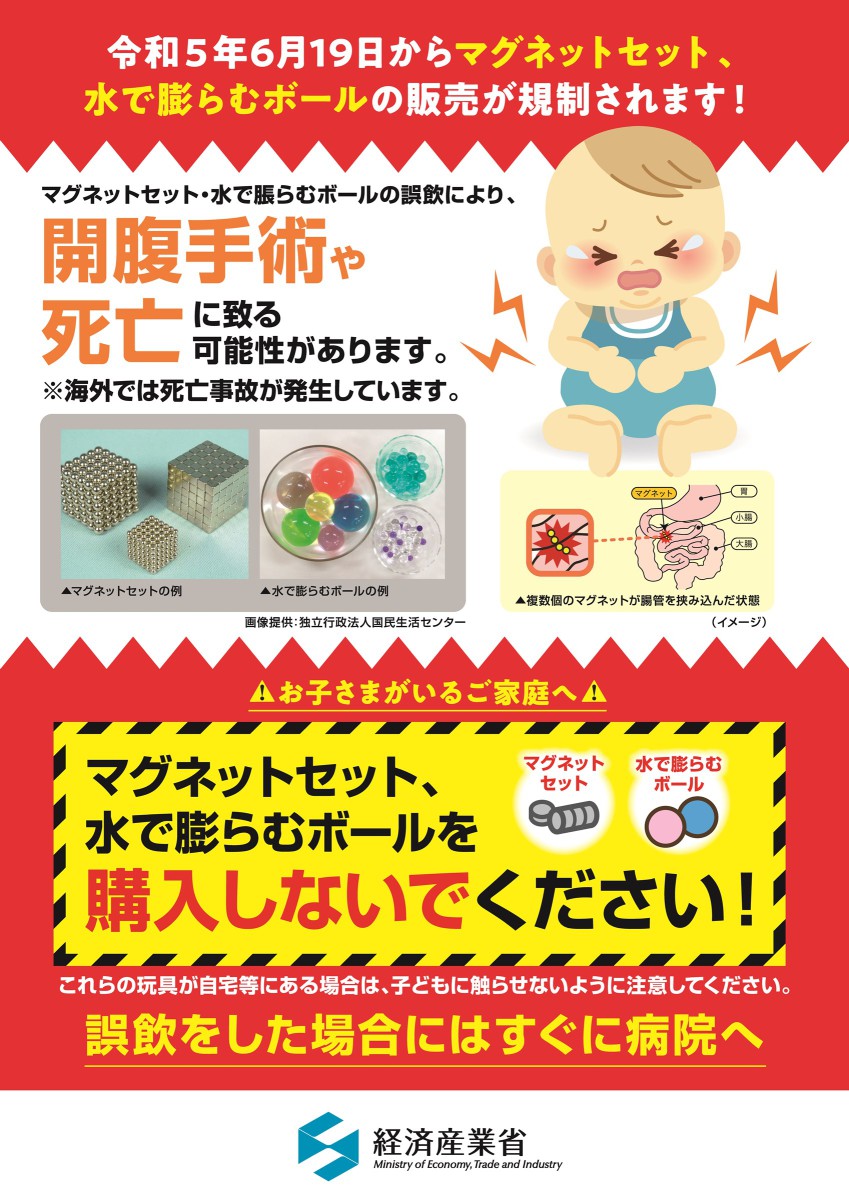

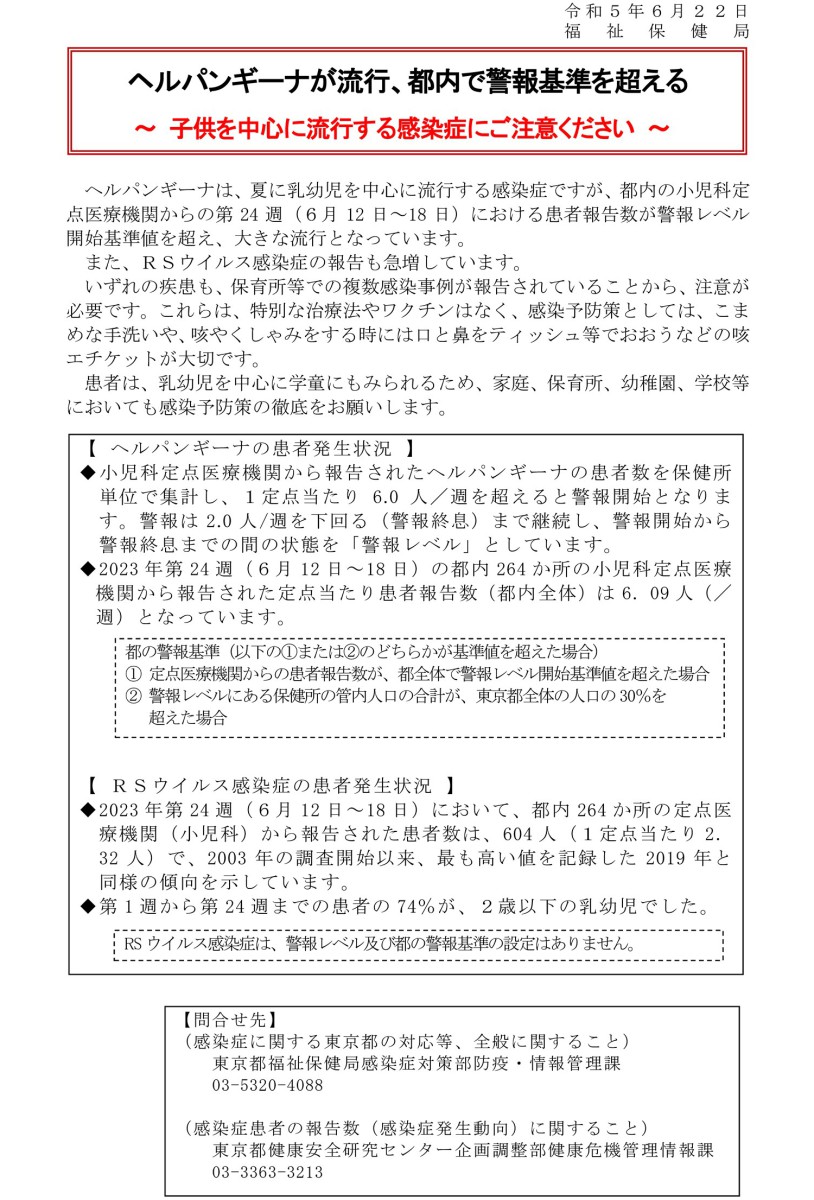

ベースはボディペイント、でもそこからの着地点は新しい体験です

あまりにも連日のことで、すでに耳慣れたというのが「酷暑」という言葉。

でも、これって気象庁が正式に定義したものではないとか。

気象庁の予報用語では、一日の最高気温が35℃以上の日を「猛暑日」と定義しているのですが、一日の最高気温が40℃以上の日を「酷暑日」と呼んでいるのは日本気象協会という一般財団法人の方々らしいのです。

1875(明治8)年に気象における国内での統計を開始してから、40℃以上の暑さを観測したのが70回弱。

そのうちの60回近くがこの20年ほどの間だといいます。

この数字を見ると、近年になってから異常気象が急激に増えたことがわかります。

気象の上からも、子どもたちの未来をしっかり考えていくべき時なのかもしれませんね。

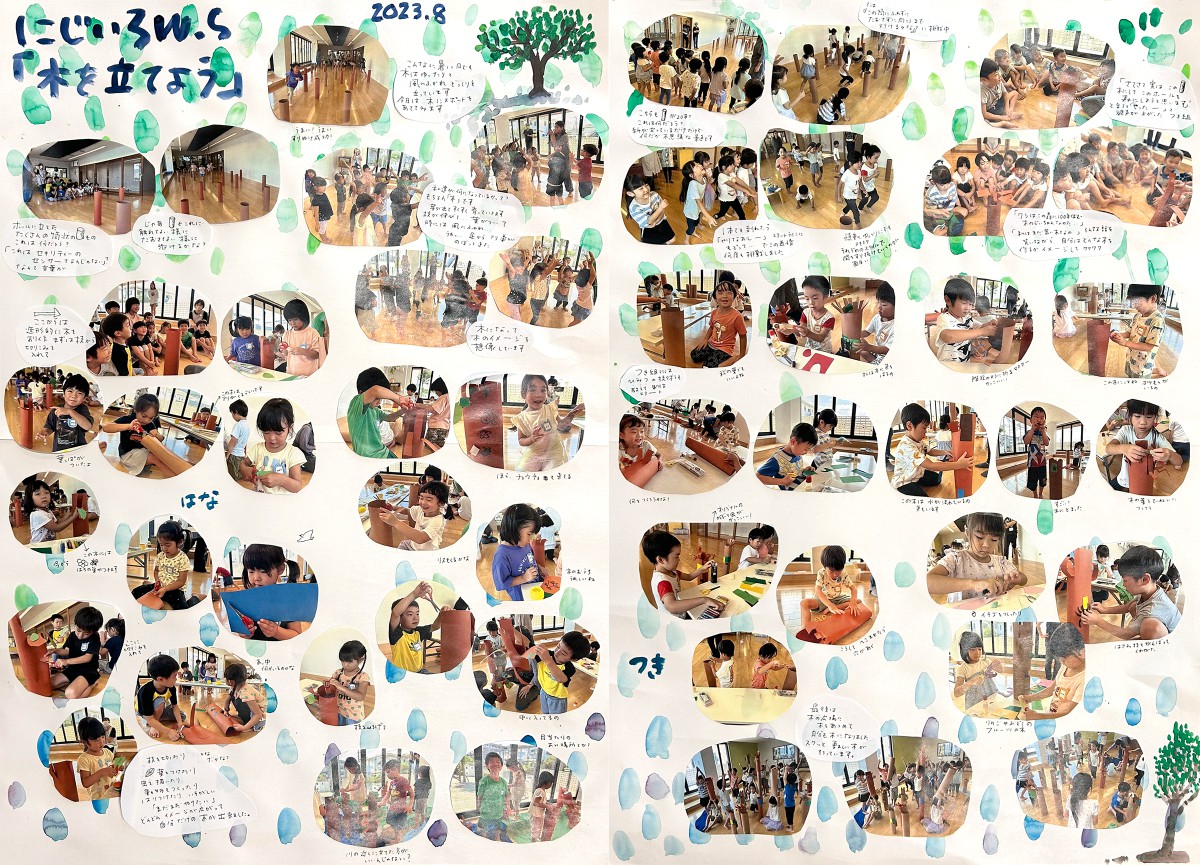

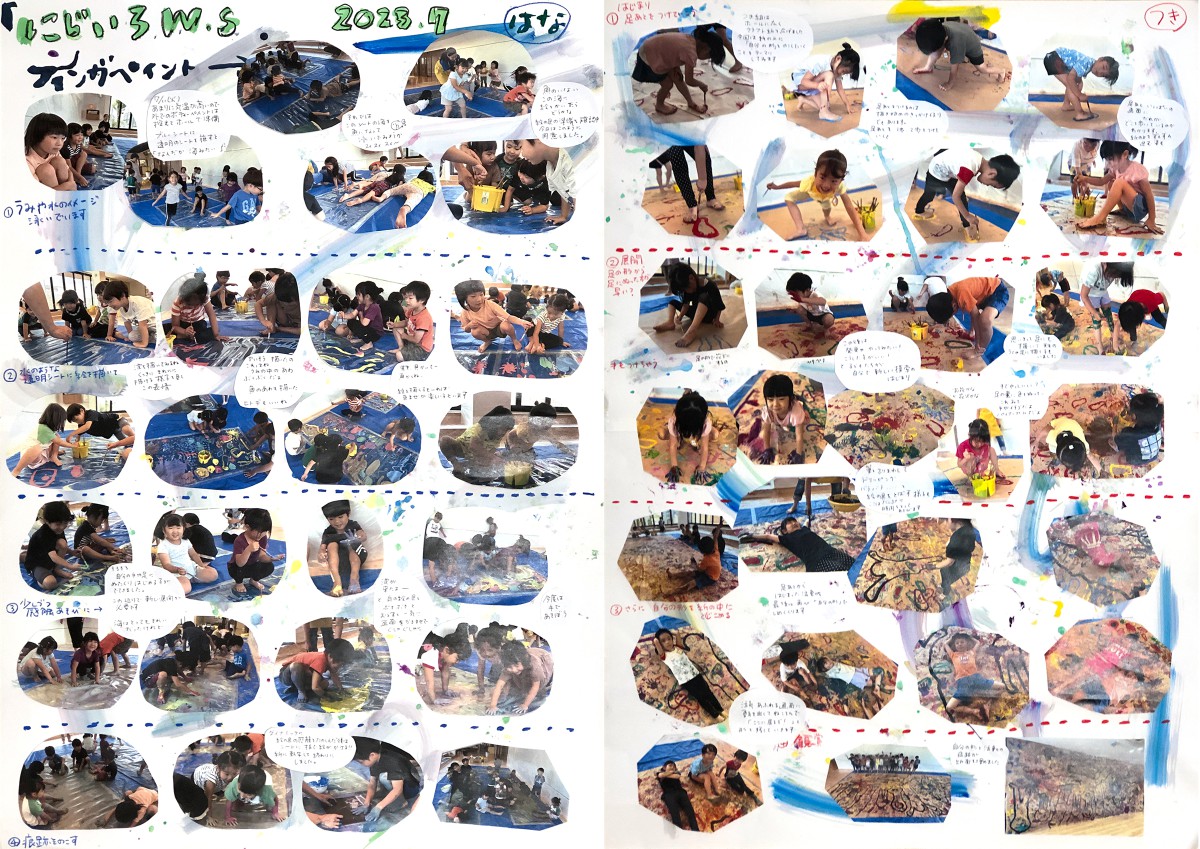

冒頭から話が逸れましたが、本格的な夏を迎えた7月のにじいろワークショップも、この「酷暑」の影響で本来は屋外で行う予定の内容でしたが、急遽室内のホールに場所を変更しました。

さて、今回のにじいろワークショップですが、実はおととし(2021年9月)に「ボディペイント」と題して行っています。

ですから、いまの年長クラスの子どもたちでさえ未体験のワークショップです。

しかし、そのままを踏襲するだけでは・・・と、にじいろワークショップを企画・指導する松澤先生は考え、前回の経験を踏まえ、「ボディペイント」をベースにもうひとひねりして、前回とは異なる新しい体験を子どもたちにしてもらおうということに。それも、年中クラスと年長クラスそれぞれに方向性や着地点を変えて。

なので、今回は太陽の陽射しをガラス越しに受けながらですが、子どもたちにとっては前回のものとは違う、まったく新たな体験となったはずです。

子どもたちが描いたのは、海の世界から一転して独自の世界へ

準備は前回の「ボディペイント」同様に、彩色用の絵の具とその容器、そして絵筆を数十本用意します。

絵の具には素肌に付いた絵の具を洗い落とすのに効果のあるボディソープを混ぜ合わせますが、いまは一般的に流布されているこの手法、実は松澤先生がかなり前から実践していたとのことです。

ひょっとして先生が発案者?との質問に、「そうかも」と笑って答えてくれました。

そして、急遽屋内で行うことになったので、先生と保育士たちはいつものホールの白い壁と木の床一面を養生シートで覆いました。

壁には透明なシートを貼り、床には大きなブルーシートを敷いて、その上にさらに透明なシートを3か所に分けて貼りました。

もちろん子どもたちには、あらかじめ汚れてもよい服装で参加するように促しておきました。

まずは年中クラスの子どもたちです。

ホールに入るなり、床に敷き詰められた、まだ真新しいブルーシートを見て歓声が上がりました。

「プールみたい!」

「水族館?」

「海だよね」

と、その鮮やかなブルーに触発されての自由な発想です。

まだ先生はそのことに触れていないのに、子どもたちの想像力は一気に言葉になって表れます。

なかには、そのブルーシートの上に貼られた透明のシートの上に腹ばいになって、すいすいと泳ぐ真似をする子もいます。

そこで先生ははじめて、このブルーシートは「海です!」と宣言しました。

そして「海だから、波を描きますね」といって、3枚の透明なシートそれぞれに波を白の絵の具で描きました。

「では、そこに魚を泳がせます」と言って、今度は小さな魚の絵をそれぞれのシートに描きました。

ここまで描けば、子どもたちにとってもうここは広大な海です。

それからは説明など要りません。子どもたちは目の前に用意された絵の具を使って、それぞれに自分が思う海の中を描きはじめました。

色とりどりの小さな魚の群れ、クラゲかな、タコかな、大きなクジラの姿も。

ゆらゆらと見えるのは海藻でしょうか、海のなかに咲く花々かな。

陽射しを受けてキラキラと輝くいくつもの波のようす。

ところで、テーマであるはずの「ボディペイント」は?

と思って子どもたちを見ていたら、なんとあちらこちらで子どもたちは自らの手のひらから足の裏まで絵の具を塗りはじめ、その手や足は透明なシートの上にどんどん押し付けられていき、さっきまで描いていた海のきれいな景色が、想像をはるかに超えた独自の世界へと一転していました。

子どもたちのボルテージはますます上がり、両手に塗った絵の具をシートの上でぐちゃぐちゃにこね回したり、自分の両足や衣服にまで彩色することだけを楽しむ子も出てきました。

さっきまでの海の世界はどこに行ってしまのだろう、そんな疑問を抱き先生を見ると、先生はそんな子どもたちを当然かのように静観していました。

「私から何かを言うまでは自由にのびのびとやっていいんだって、子どもたちは暗黙のうちに了解しているんですよ」と、先生は何事もなかったよう平然と言います。

これまでこのワークショップに参加してきた子どもたちだからこそ、こういう展開になることをあらかじめ予測していたのでしょう。

先生は、続けてこう話しました。

「自発的に次々と思うままに筆を動かし、手を動かし、気づけばからだ全体でその制作活動に入っていく。

それがアートワークというものでしょ。

だから、子どもたちは誰かに指示されたり、ましてや強制されたわけではなく、無意識のうちにアートワークを行っているということなので、それこそ本能の赴くままにアートに向き合っているということです。

アートワークで一番重要なのは、自らの力で何を描きたいか、何を表現したいかを探ることで、それにはど

んなかたちであれ、自らあれこれと実践していく以外にはないのです。

それが例え、最初の作品を壊すことになっても」

そういう意味でいえば、この状態で終わりにしてもいま述べたことは十分に体得したことになります。

ところが先生はここでもうひとつ上の、〈アート作品〉へと昇華させるための新たな展開を提示しました。

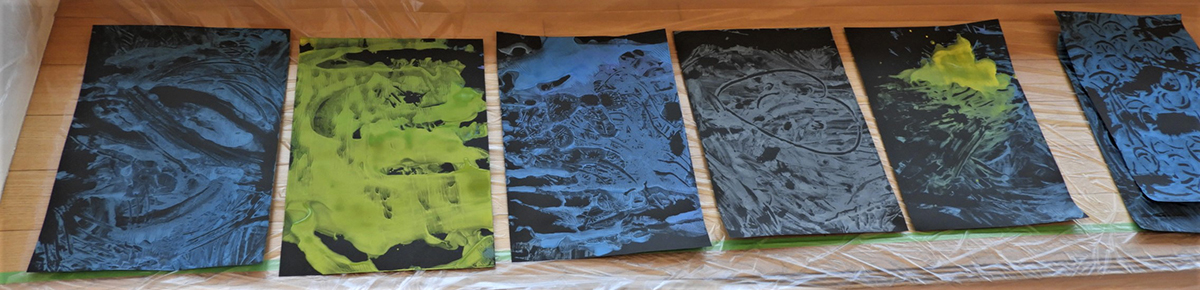

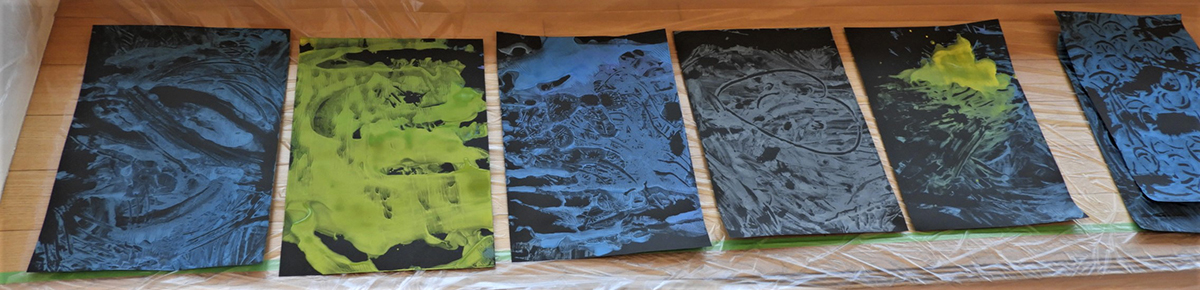

それは、すでに透明シートの上でぐちゃぐちゃに塗り込められた色のかたまりの上に、指先を使って好きな絵を線画で描き、さらにその絵を黒画用紙に写し取るというものです。

先生はまず手本として、ひとかたまりの色の上に、ひとの笑顔をかたどった花の絵を描いて見せました。

そして、その絵に黒画用紙を被せて固定し、用紙の上を均等になでました。

そう、ちょうど版画を刷るときに用紙をなでるように、ゆっくり、しっかり、まんべんなく。

それから、そっとその黒画用紙をはがしていきます。

すると、そこには先に描いた線画と下地に塗られた色の模様が写っていました。

しかもそこに写し取られた線画と模様は、まったく予期せぬ絵柄となって表れたのです。

子どもたちは各自の目の前に色のかたまりをつくり、それぞれそが思い思いの絵や模様を描きはじめました。

今回の最終課題へのチャレンジはみごとに成功し、各自が黒画用紙に〈アート作品〉として自分を残すことができました。

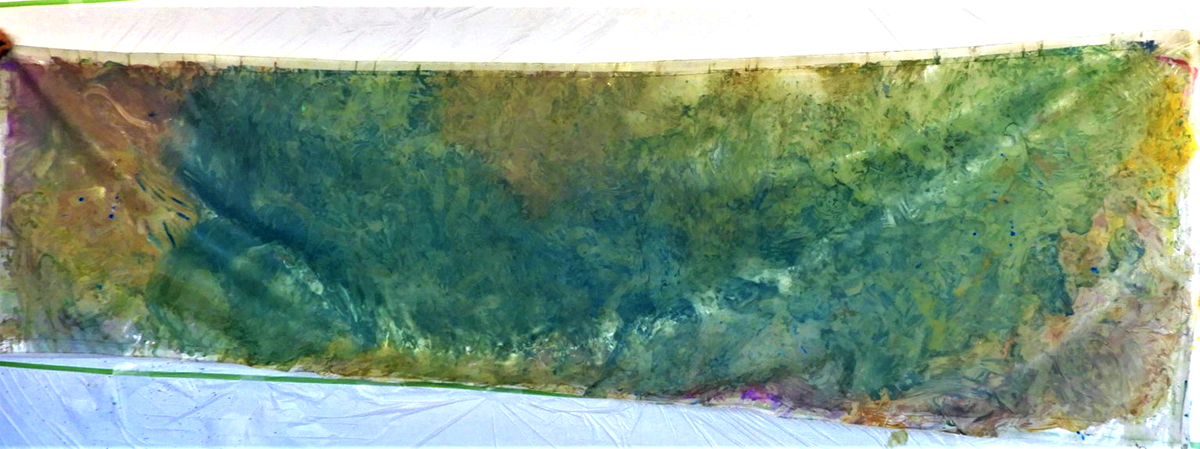

実は、年中クラスの子どもたちが退室した後、もうひとつ子どもたちが作品を残していたことに先生は気づきました。

次のクラスの準備のためにぐちゃぐちゃに彩色された透明のシートをはがしたときに、先生がそのシートを見て「ここに残されたものもアートだね!」と言い、白い壁にそれを飾るように掲げてみせました。

まさに、そこにも透明なシートに描かれた〈アート作品〉が存在しました。

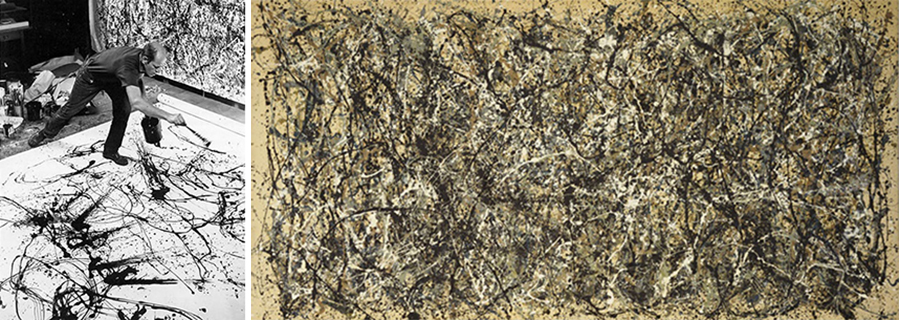

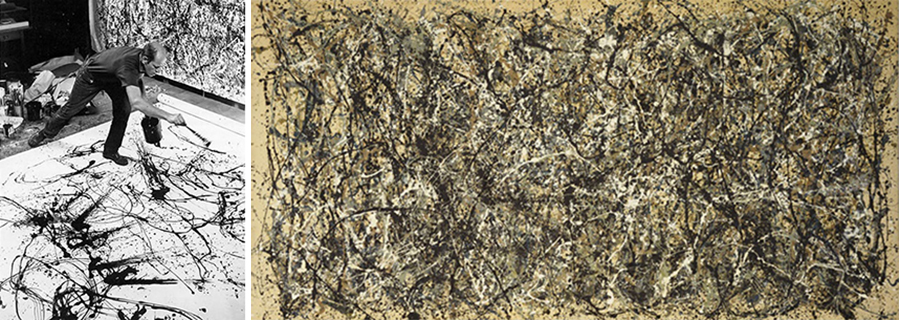

それを見た瞬間、アメリカの抽象表現主義の代表的な画家ジャクソン・ポロック(Jackson Pollock、1912年 – 1956年)を想起しました。

それを見た瞬間、アメリカの抽象表現主義の代表的な画家ジャクソン・ポロック(Jackson Pollock、1912年 – 1956年)を想起しました。

彼の特長的な画法であるアクション・ペイントです。

具体的なものを描くというより、描くという行為そのものを強調したというのでしょうか、計算されて彩色をするのではなく、絵の具を垂らしたり、飛び散らせたりと、今回子どもたちがやっていたような行為に近いものです。もちろん、これは感じるひとそれぞれの見方ですから、必ずしも誰もが彼を想起するとは限りませんが。

もっとも、子どもたち自身がこんな見方をする必要はありませんし、それに気づかなくてもいいのです。

クラフト用紙に収まった自分を、客観的に見つめる作品に

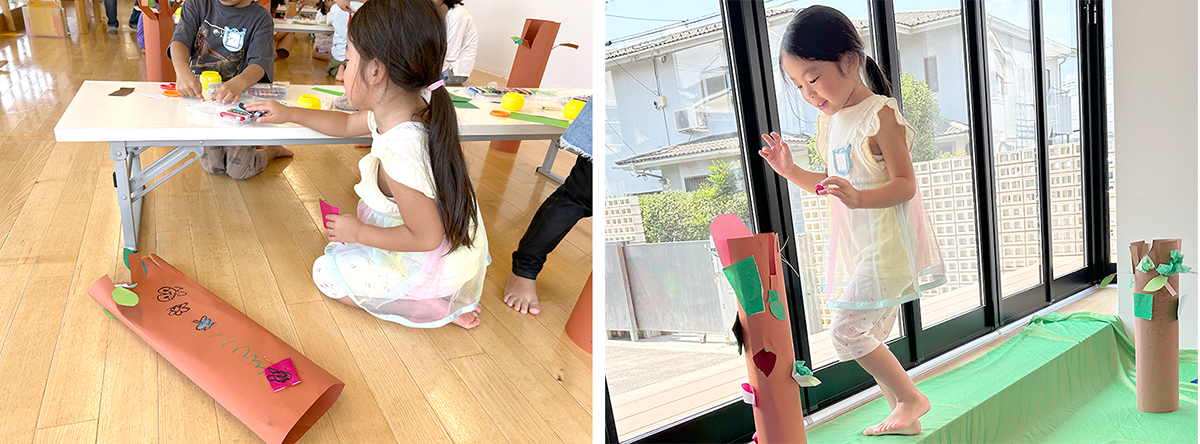

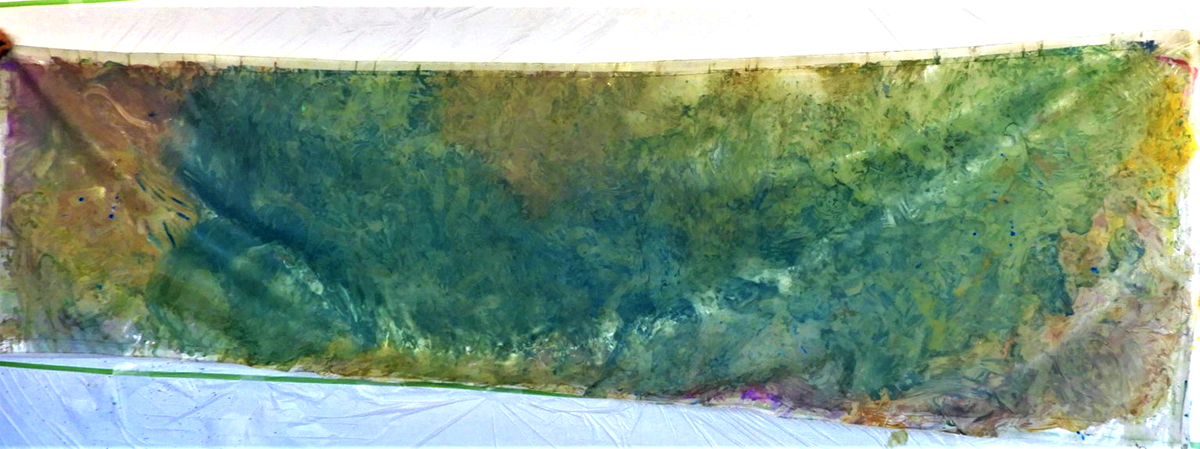

年長クラスの子どもたちには、床に敷かれたブルーシートの上に透明なシートではなく、ロール状のクラフト用紙を同じ長さに2枚カットして並べて貼り合わせました。

子どもたちはその周りに座って先生からの説明を待ちます。

先生は年中クラスの子どもたちとはまったく違うアプローチの仕方から入りました。

まず先生は絵の具のついた筆を持ちながらそのクラフト用紙の上をゆっくり歩きはじめて、急に歩いていた足を止めるとその自分の足のかたちを筆でなぞりました。

その足を外すと、そこにはくっきりと先生の足あとが残ります。

またもう一歩踏み出してその足を止め、同じように自分の足のかたちを筆でなぞりました。

またその足を外すと、先生の足あとは2つになりました。

それから今度は少しおおまたでもう一歩先に踏み出して、同じように筆でなぞりました。

クラフト用紙の上に先生の歩いた通りの足あとが残っていきます。

今度は目の前の子どもを呼んでクラフト用紙の上に立たせました。

そして先生は、同じようにこの上を歩くポーズをしてねと言って、歩き出すポーズの姿勢をとった状態でマネキンのように止まらせて、また絵の具のついた筆でその子の足のかたちをなぞりました。

何歩か同じように足のかたちをなぞり、ほかの子どもの足あともそこに重ねていきました。

ここまでやれば、もう子どもたちへの説明は不要です。

各自が絵の具のついた筆を1本ずつ持って、クラフト用紙の上を自由に歩きまわりながら自分の足あとを残していきました。

あっという間にクラフト用紙の上は子どもたちの足あとだらけになりました。

そのうち自らの足の裏に色を塗って押し当てたり、足あとだけでは飽きたらなくなったのか、両手のひらをなぞったり、まったく別の模様を描きはじめたり。

ここでも先生は年中クラスの子どもたち同様に、主だった指示を与えません。

それでも子どもたちはやはり、自らの両手、両足を彩色しはじめ、またしてもカラフルなボディペイントが展開されました。

アプローチの仕方こそ違えども、たどりつくところは同じようです。

また、年長クラスはクラフト用紙そのものが〈アート作品〉となるよう、あらかじめ意図してはじめているので、この時点でりっぱな作品として仕上がっています。

でも、先生は再び一段階アップさせる仕掛けを用意していました。

これだけでもこの作品のなかに子どもたちの存在は認められますが、ひとりひとりがより明確にその存在を残せるようにと考えたのです。

そこで全員をクラフト用紙の外に出るように言うと、ひとりの子どもをクラフト用紙の上に座らせました。

そして今度はその座ったままの態勢を黒色の絵の具でかたどりました。

子どもが立ち上がると、その子の座ったあとがくっきりと残っています。

これを見ならって、それぞれが好きな場所に座るなり、あおむけに寝るなり、横向きになるなり、全身がそのクラフト用紙の上に残るように指示して、先生や保育士がその子どもの姿を黒色の絵の具でかたどっていきました。

こうして参加した子どもたち全員が、なんらかのかたちでクラフト用紙のなかに収まりました。

「あれ、ぼくだよ」

「真ん中にあるのはわたし」

「はじで寝てるの、だーれ?」

クラフト用紙の外から眺めた子どもたちは、誰もが客観的に自分を見ています。

それって、とても不思議でおもしろい体験です。

この作品を見て、やはりアメリカの画家キース・へリング(Keith Haring、1958年-1990年)を想い出しました。今でも彼の作品はよく見かけるのでどこかでご覧になっている方も多いかと思いますが、特に彼の絵に登場する黒色の輪郭線だけで描かれたひと型は有名です。でも、それよりももっとリアルで、いきいきとした躍動感を感じました。

この作品は、最後に園のエントランスに設けられた図書スペース前にある大きな黒板に展示されました。

自分自身の痕跡を客観的に見つめ、そこから何かを感じてくれたらいい

「今回は年中・年長それぞれに応じた展開を想定しました。

年中クラスには〝海〟のイメージからどれだけ自分たちでそのイメージを広げていけるか、または壊していけるのか。

年長クラスは足の動き(軌跡)をたどっていくという地味なスタートから、自らの考えでいかに次の段階へと大きくステップアップしていけるのか。

ひとつのきかっけを与えれば、あとは年齢や経験相応によって自ずと発展させていくものだと思っています。

そして、それについておとな(指導者)は余計な口を出さずに静かに見守ってやらせること。

そうすることで、予期せぬ成果が得られるんじゃいか。

とくにアートという分野のことで言えば、これもひとつの指導方法として有りだと考えています」

そう話しはじめたのは松澤先生です。

確かに先生が何も言わないうちに、連鎖的ではありますが、子どもたちはいつの間にか自らのからだに絵の具を塗りはじめていました。

それについても先生は、歴史的な事象などを交えてこんなふうに語ってくれました。

「自らが、自らのからだに色を塗るって、もともと人間のなかに在るものかもしれません。

身体装飾という言葉がありますが、旧石器時代のネアンデルタール人から古代エジプトあたりまで遡ってみても、身体装飾を施していたという歴史が残されているようです。身体装飾は髪を結ったり、宝飾品を身に付けることもそうですが、顔やからだに彩色、つまり化粧などをするのもそうです。

それらは当時、美意識のためだけではなく、呪的や通過儀礼、または階級や権威、同族の証なども目的にしていたといいますが。自らのからだに彩色していたことは紛れもない事実です。いまでも原始社会では、ボディペインティングの原点を見ることがあります。

そういう意味からすると、子どもたちの方が私たちおとなよりよほど人間の本能に従って、純粋に、かつ人間らしく生きているのかもしれませんね」

また先生は最後に今回のワークショップを振り返り、

「アート作品をつくるって、ある意味そこに作家(製作者)の存在を残す行為ではないかと思います。

あきらかにその時間、その場所に、その作家は存在していたということを証明するようなものではないでしょうか。時間や時代を超越して、その作品が消滅しない限り、そこに刻まれた作家の存在は残っていきます。

今回最後に完成させた作品は、いずれも創作したその子がそこに投影されています。

子どもたち一人ひとりが自らの身体を使って、この時間に生きて動いた痕跡を確実に作品のなかに残したということです。

それを子どもたち自身の意思で客観的に見つめることができれば、必ずそこから何かを感じとってくれるはずです。

仮にそれが何十年か先であっても、夢中になってアートに没頭していた自分が確かにそこには居たんだという事実を想い出すなり、気づいてくれたら、きっとその瞬間に違う自分が見えてくると思います。

そう考えるとこのワークショップは、子どもたちの未来のいつの日か、この過ぎた過去を取り戻すための手段のひとつとして布石を打っているようなものかもしれませんね」

と遠い先に視線を向けながら話しを締めくくりました。

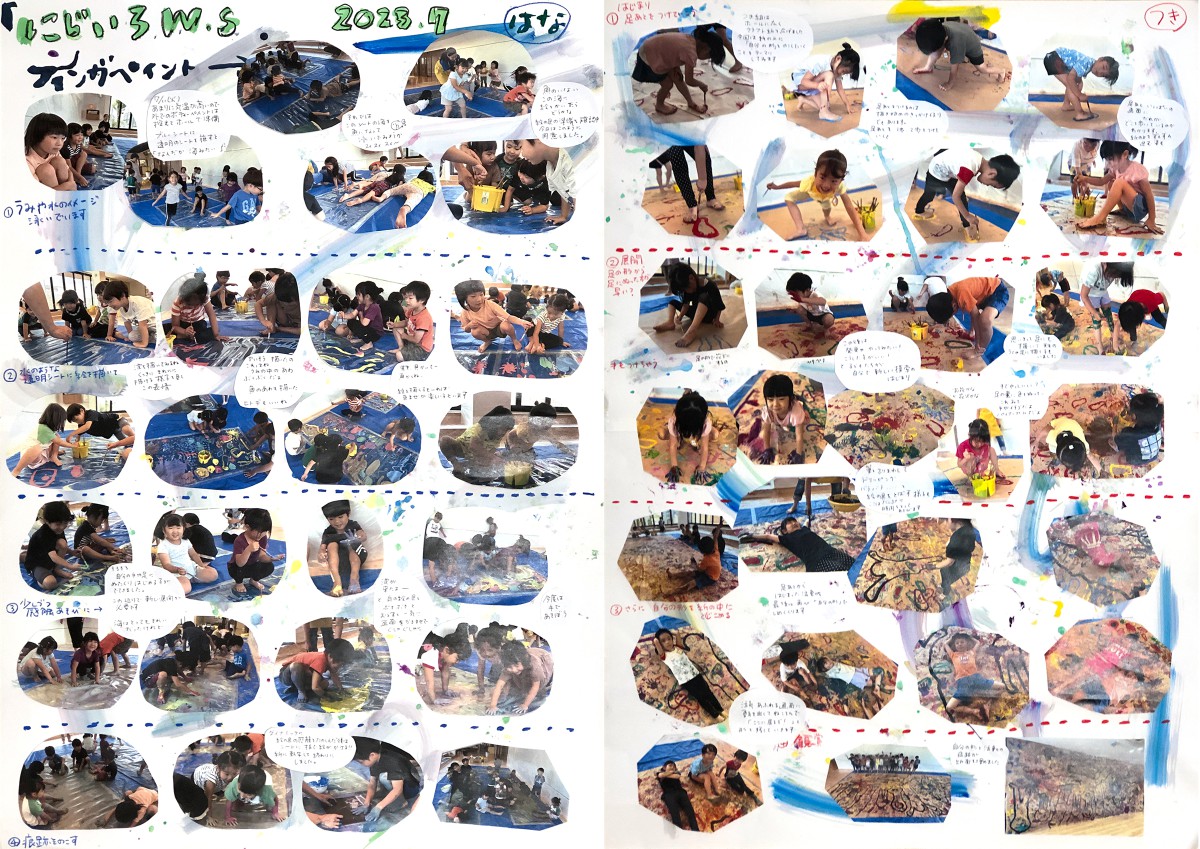

ドキュメンテーション

written by OSAMU TAKAYANAGI

それを見た瞬間、アメリカの抽象表現主義の代表的な画家ジャクソン・ポロック(Jackson Pollock、1912年 – 1956年)を想起しました。

それを見た瞬間、アメリカの抽象表現主義の代表的な画家ジャクソン・ポロック(Jackson Pollock、1912年 – 1956年)を想起しました。

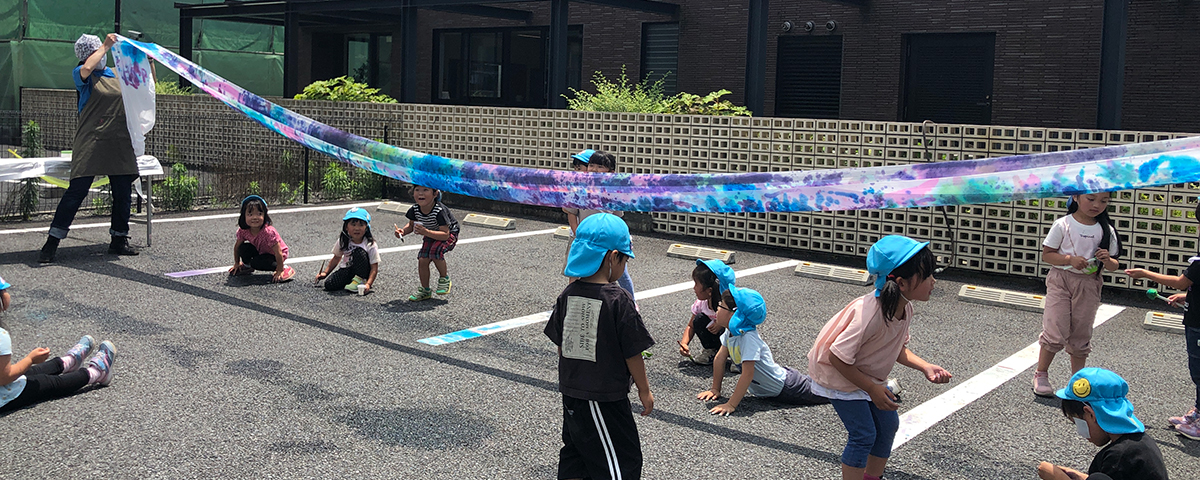

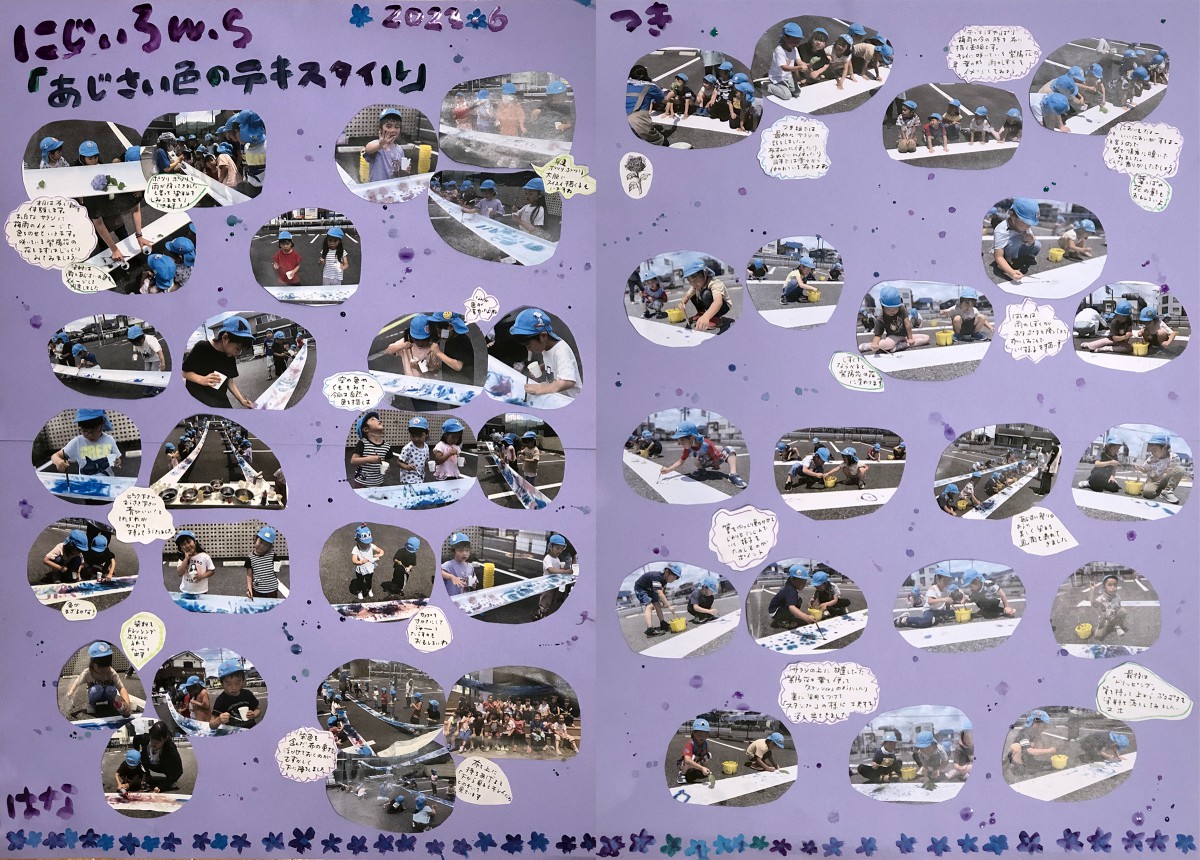

長雨に気持ちも沈みがち、でも今回はそれを楽しんじゃいます

長雨に気持ちも沈みがち、でも今回はそれを楽しんじゃいます