羽村市では公式LINEを運用しておりますが、令和7年2月1日から「子育て」メニューのリニューアルが行われました。

「妊娠・出産」「子育てサポート」「あずける」「おでかけ」「各種相談」「子どもの健康」の各種情報が得られるようになります!

羽村市公式LINEの友だち追加後、「子育てメニュー」をタップし、詳細をご確認ください。

【羽村市公式LINE友だち追加方法はコチラ】

https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000018468.html

羽村市では公式LINEを運用しておりますが、令和7年2月1日から「子育て」メニューのリニューアルが行われました。

「妊娠・出産」「子育てサポート」「あずける」「おでかけ」「各種相談」「子どもの健康」の各種情報が得られるようになります!

羽村市公式LINEの友だち追加後、「子育てメニュー」をタップし、詳細をご確認ください。

https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000018468.html

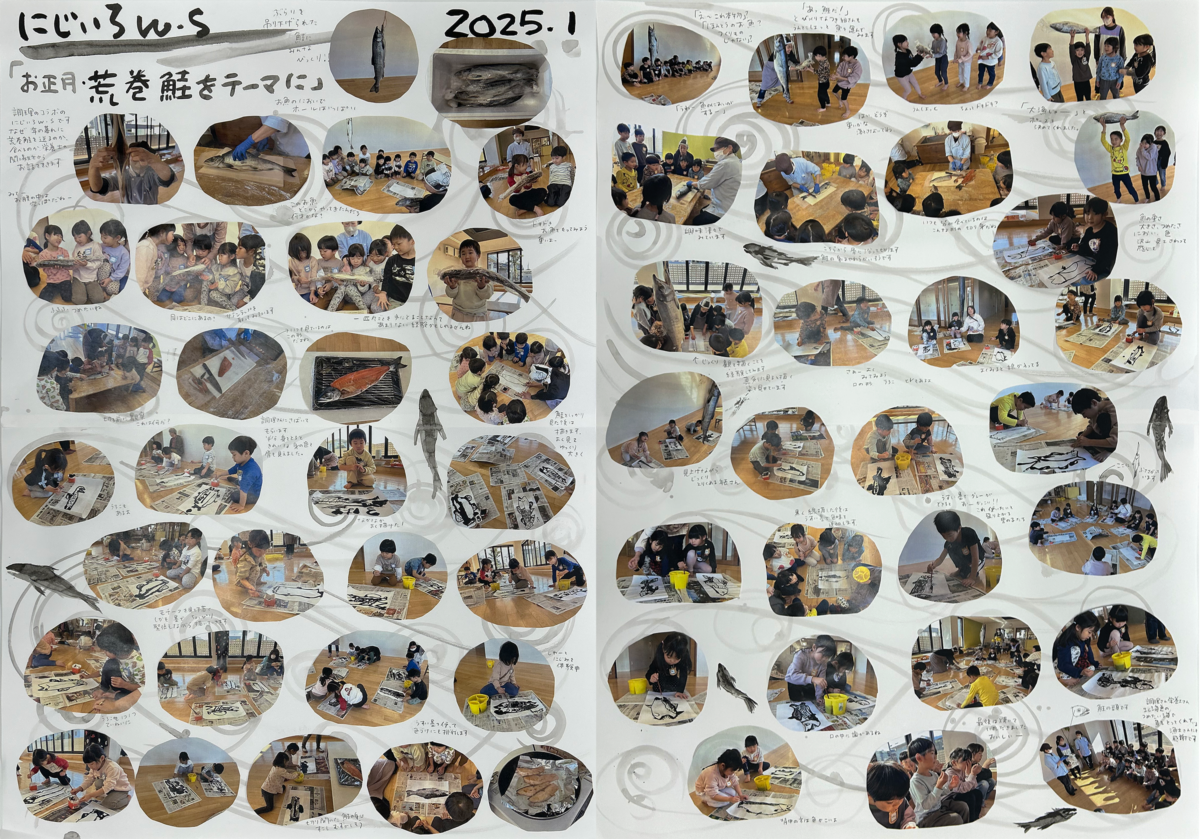

2025年最初のにじいろワークショップは、当園の栄養士並びに調理師との共同企画で、〈食〉と〈アート〉のコラボレーションです。

この共同企画はここ数年暮れの12月に行ってきましたが、今回は新年幕開けの1月となりました。

それは何と言っても、「新巻鮭」がテーマだからです。

そう言われて、どれほどのひとがピンとくるでしょうか。おそらく世代によって異なると思います。

例えば、昭和生まれ(~1989年まで)の方ならほぼ納得するでしょうし、平成でも初期(~199X年)くらいまでに生まれていれば頷ける方もいるでしょう。

端的に言えば、「新巻鮭」はある時期まで暮れから正月にかけてどこでも見られた日本の風物詩のひとつでした。

特に昭和の頃は近所のスーパー(鮮魚売り場)はもちろん、商店街の魚屋の店頭でもごく当たり前に見られたものです。

それがいつの頃からか、築地の場外や上野のアメ横といった限られた場所でしかお目にかからなくなりました。

そんな「新巻鮭」ですが、その歴史を紐解くと室町~平安時代にはすでにその存在の記述が残されています。

実際に塩漬けにした鮭は平安時代に作られはじめ、宮中の行事や時の権力者への貢ぎ物として利用されるほど貴重なものだったようです。

それが広く庶民の間で食べられるようになったのは江戸時代以降だそうです。

江戸時代後期からはお歳暮の贈答品として一般的に贈り、贈られるようになり、それが昭和の時代までお歳暮に「新巻鮭」を贈るという習慣が根付いたとか。

そうしたお歳暮としていただいた鮭は、正月のおせち料理といった特別な料理の品として食卓を彩りました。

暮れから正月にかけて昔から珍重されたのは、鮭には「災いを避け(サケ)る」という意味が込められている、また卵であるイクラは「子孫繁栄の象徴」ともされているということで、新年の正月には欠かせない縁起物として愛されてきました。

前置きが長くなりましたが、この「新巻鮭」を今回の主役に据えたのは、こうした歴史的背景を含めて子どもたちに〈日本の文化〉としてのそれを知って欲しいということ、また次世代へ伝えておきたいということ、それが今回のテーマとなった大きな理由です。

にじいろワークショップを企画・指導する松澤先生は、こう話しました。

「食育とのコラボ企画を練る際に、私が子どものころ年末に新巻鮭を1本購入し、それを父が切り分けて大晦日の夜に食べる習慣があったことを想い出したのです。それは暮れから新年にかけての食の体験であり、どこの家庭でもその時期にはそうした家族の習慣、強いていえば日本人の習慣があったはずです。

そこでこのワークショップを通じて、日本古来のそうした食文化、つまり食物に願いや祈りをこめて新年を迎えるというような日本独特の文化を、どんなかたちにせよ子どもたちに伝承できたらな、と思ったのです」

それにすぐさま賛同したのが、やはりそうした体験を持つ当園の田中園長でした。

こうして、今回の「新巻鮭」をテーマにしたワークショップが実現しました。

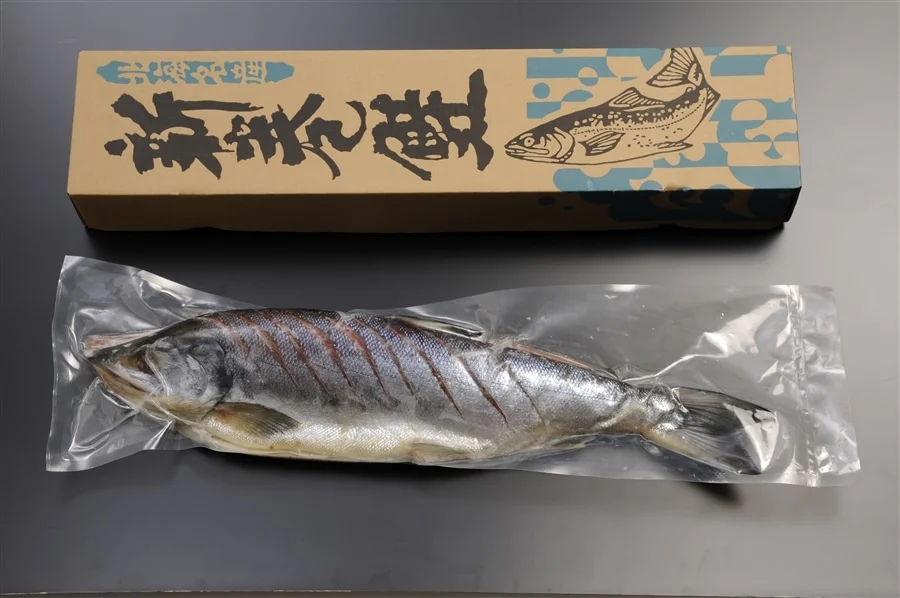

「新巻鮭(あらまき さけ・ざけ)」は、頭を残してエラと内臓を取り除き、塩漬けにしたものです。それを熟成させるために、吊るして保存しておきます。

余談ですが、鮭で有名な新潟県村上市では、頭ではなく尾を上に吊るしています。それは、「首吊り」を連想するのでそれを嫌ったとも、城下町であったため鮭でさえも殿様に頭を高くできなかったとも言われています。いずれにしても、ほんとうに鮭と日本人との関りには長い歴史があります。

この名称についても、もとは荒縄で巻いたところから〝荒〟巻鮭とも呼ばれていましたが、江戸時代後期に〝新〟巻という漢字が定着し、明治時代には〝新しい〟鮭、または〝新たに〟採れた鮭という意味で「新巻鮭」と言われるようになったとのこと。いろいろ調べてみると面白いですし、奥深さを痛感します。

今回の「新巻鮭」ですが、生まれて4年(歳)目の、北海道根室産の新鮮な鮭です。

ワークショップ当日の朝一番に、全長50cm超の四尾の鮭が届きました。

到着後、園長と担当保育士で悪戦苦闘しながら頭部分に紐を通し、二尾の鮭をホールの天井から吊るしました。

ご記憶にある方は、にんまりとされるでしょう。

暮れになって店頭に並ぶ「新巻鮭」は、こうして頭を上に縄で吊るされた状態で売られていました。

それがずらっと並んだ光景は、それはもう見事なものでしたし、その光景を見ると当時の子どもたちは暮れの忙しなさを感じ、もうすぐ来るお正月のことを思い描いたものです。

それにしてもこんな大きくてりっぱな、しかも吊るされた鮭をここで見られるなんて思いもしなかっただけに、いきなり目に飛び込んできたこの光景にはとにかく驚きました。ほかの保育士も、松澤先生も、やはり予想もしなかったその光景に驚愕していました。

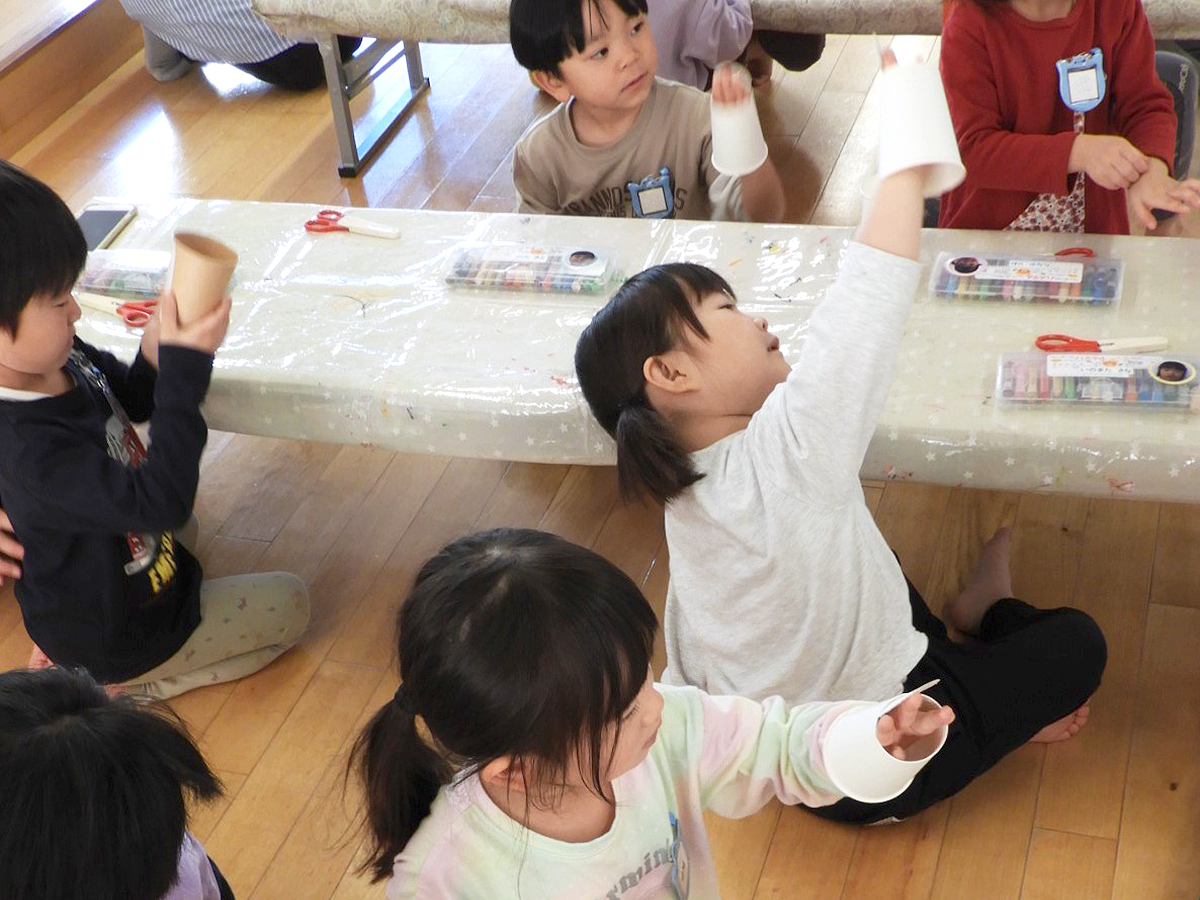

当然ですが、年中・年長クラスの子どもたちもその光景には驚きというか、かつて見たことのない状況が目の前に在る、そんな奇妙な感じだったのでしょうか・・・言葉を失いながらも、その吊るされた鮭への視線だけは逸らすことなく部屋に入っていきました。

年中・年長クラス共に、はじまりは当園の関塚郁美栄養士が子どもたちに「新巻鮭」のお話をしました。

天井から吊るされたひとつの「新巻鮭」の前に子どもたちを集めて、鮭という魚について、そして吊るされている鮭がいまどのような状態になっているのかなど、関塚栄養士が具体的に鮭のお腹部分を開いて見せながら子どもたちに話していきました。

年中・年長クラスの子どもたちは、共に初めて目にする大きな鮭のお腹の中を興味深くのぞきこんで、「すごいなぁ」と驚いたり、「へ~」と感心したり、「(生)臭いよ」、「これ食べられるの?」なんて言う子もいて様々な反応を見せていました。

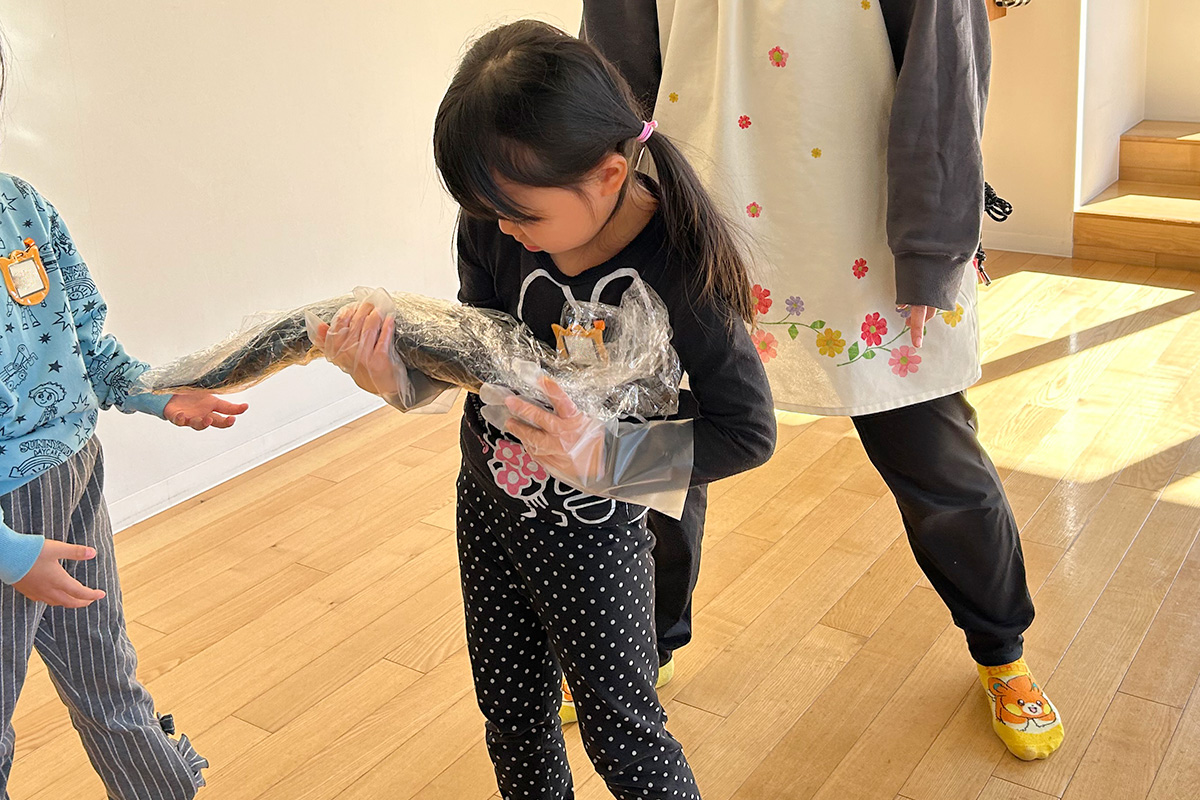

関塚栄養士の鮭についてのお話しが終わると、先生がほかの鮭一尾を抱えて子どもたちの前に登場しました。

吊るした鮭以外の一尾をあらかじめサランラップでぐるぐる巻きにして、直接ひとの皮膚に触れないような状態にしておいたものです。

またまた子どもたちはその鮭を見てびっくりです。目の前に吊るされている鮭も大きく見えたけれど、実際に先生の腕のなかで抱かれていると、人間の赤ちゃんくらいに大きく見えました。

先生は、見るだけでなく実際に触れることも重要だから、ということであらかじめ準備しておいたのです。

年中・年長クラス共に、ラップで厳重に包まれた鮭でしたが、順番にひとりずつその鮭を自らの手で抱きました。

「でっかいなぁ」とはしゃぐ子、「重いよ」と言う子に「軽い、軽い」って応える子、「獲ったど~!」とおどけて頭の上に掲げる子、一人ひとりが確実に自分の感触でしっかり鮭という魚を体感しました。

ところが今回はこれだけでは終わりませんでした。

その鮭を子どもたちの目の前で解体することにしたのです。

解体とは、最近よくテレビなどでも話題になる、いわゆる「解体ショー」のことです。本家のそれはマグロが対象で、さまざまな演出を施しながらプロの料理人が自らの包丁捌(さば)きを見せるというエンターテイメント性に富んだイベントです。

でも、ここで行った〝あおぞら版「解体ショー」〟の対象魚は鮭ですが、本家に負けず劣らず、迫力があり見ごたえ十分でした。

今回鮭を捌(さば)いたのは、吉永弘美管理栄養士です。吉永管理栄養士は、同列の「太陽の子保育園」で子どもたちの食事に関する栄養管理・指導などを行っていますが、この日は当園でその包丁捌(さば)きの腕前を披露してくれました。

まな板に鮭を置き、子どもたちの目の前で~とはいえ包丁は危険なのでテーブル越しでしたが~手際よく捌(さば)いていくその光景に、子どもたちはもちろん、保育士たちも釘付けでした。

最後に本体から切り取ったその身を、さらに均等の大きさに切り分けていきました。

するとある子が、

「あ、スーパーで売ってる鮭だ!」と、ようやくそのことに気づいたようで、周囲の子どもたちも「ほんとだ、見たことある」と口々に発していました。

鮭の切り身は見知っていたものでしたが、その本体というか、そのものの正体がまさかこの大きな鮭の一部分にすぎなかったということにも驚いたようです。

確かに、子どもたちにとって、鮮魚売り場で見かける鮭はすでに切り身の状態ですし、お昼の給食で出る鮭も、お弁当のおかずも、鮭はどれも切り身ですからね。

実はこれだけで終わらず、ワークショップの終わりにはあるご褒美が待っていたのですが、それはまた後ほどということで、いよいよ本来のワークショップの制作に入りましょう。

アートの観点から鮭といえば、明治初期の洋画家・高橋由一(たかはしゆいち/1828~1894年)の描いた『鮭』が有名です。画家の名前や作品名が思い浮かばないとしても、作品を見れば「あ、これかぁ」と想い出す方は少なくないはず。まさに、吊るされた「新巻鮭」(解体ショーで子どもたちが見た、半身を切り取った姿)そのものが描かれています。

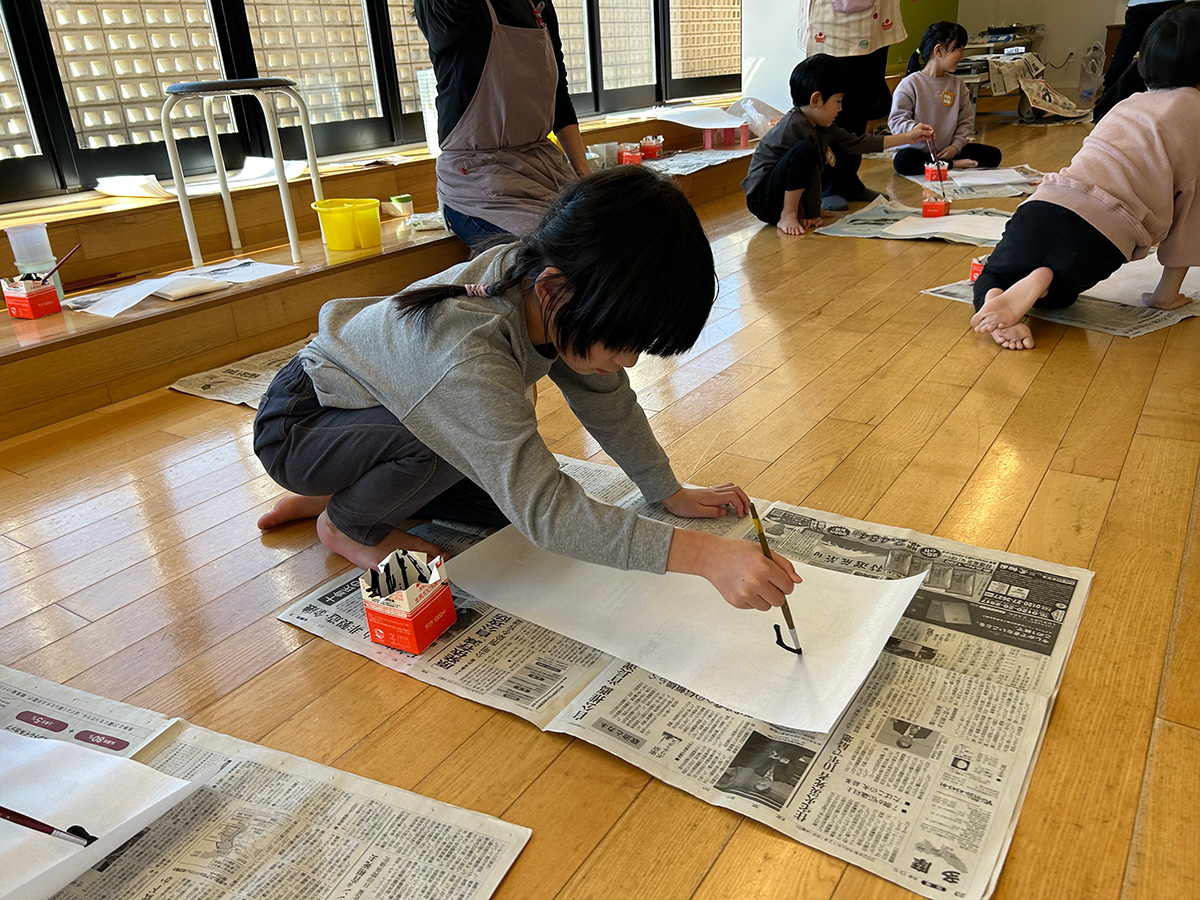

今回のワークショップは年中・年長クラス共に、「新巻鮭」を墨一色で描くというのが課題です。

準備はすでに吊るされた鮭でほぼ完了ですが、ワークショップとしては次の材料を用意しました。

まずは、絵を描くための用紙として障子紙(ひとり50cmほどに切ったもの)を人数分。

そしてそこに画材となる墨汁と、それを数人で取り分けるための容器(墨汁入れ)。

この容器については牛乳パックを半分に切り、その切り口に筆を置けるような切り込みを入れたものを保育士らの手で1個1個作成しました。

それから水彩用の筆を人数分、最後に筆洗器と用紙の下敷きに使用する古新聞などです。

簡単に「新巻鮭」を描く、と言えばそういうことですが、実際はなかなか難儀な課題です。

第一に対象物としっかり対峙しなければ描きこなせない、つまりじっくり観察してそのものの本質を知るということが必要になります。想像の物ではないので、思いつくまま自由に勝手に筆を運ぶわけにはいきません。

ただ子どもたちはすでに対象物とは十分に向き合ったのではないでしょうか。表面的な姿かたちは視覚的にも感触的に体験しましたし、その中身までじっくり観察したのですから。

さらに決められた用紙のスペースに対象物を過不足なく、きちんと収まるように描くためにはどの位置のどの部分をどのくらいの割合(大きさ)で構成していくかということも重要です。

しかも対象物は天井から吊るされた鮭ですから、この時点で用紙の扱いは縦位置になります。子どもたちはこれまで絵を描くといえば、通常扱う用紙の位置は横でしたから、だいぶ不慣れな構図となります。

こうしたことから、先生は敢えて子どもたちに余計な説明はしませんが、実は取り組み方次第ではかなり高いハードルへ挑むことになります。

そこで、先生がはじめにお手本を示しました。

吊るされた鮭を目の前に見て、縦位置に用紙(障子紙)を置き、途中なんども筆を止めては鮭の姿を観察し、それに応じてゆっくり筆を動かしていきました。

先生自身初めて鮭を描くとかで久しぶりに緊張したそうですが、見事にそれを仕上げて見せました。

先生はそれを示しながら、

「最初に自分はどこから見た鮭を描きたいのか、どれくらいの位置から見たら画けそうか、そういうことをよく考えて、その場所を見つけてください」と指示しました。

子どもたちは天井から吊るされた二つの「新巻鮭」の周りをぐるぐると歩き回り、それぞれがその位置を決めました。それが決まったら下敷きにする古新聞と用紙とする障子紙を受け取ります。

ここまでは順調だったものの、じっくり見て、それを描くとなるとなかなか筆が動きません。

それも、無限大の用紙に好きなように描き込むのではなく、目の前の限られた大きさの用紙に描くとなるとさすがにそう簡単ではないな、というのが分かります。

なかには「むずかしい」とか「(どう描くのか)わからないよ」といったことを正直に口に出す子もいました。

それでも、そこはワークショップで鍛えあげられた子どもたちです。

最初の一筆を入れると、意外にどの子もどんどん筆を動かしていきました。

ふと、それを見て気づいたのは、当初懸念していた用紙を置く位置のことですが、そこは年中・年長クラス共に誰ひとりとして横位置で描く子はいませんでした。先生は他園での経験から、何人かは描きづらさを理由に対象物が縦位置にもかかわらず、用紙を横位置に置いて描いてしまうこともあるので、と言っていたので若干心配していましたが余計なことでした。

それから対象物を限られた用紙のスペース内に収めることができるのか、という点ですが、なかにはどう見ても強引に無理やり収めたな、と思う子もいましたが、ほぼ全員が指定された用紙のなかに「新巻鮭」を描き込むことができました。

ここまでは目に見えるかたちを線で捉える作業です。次に、それが済むと先生は再び子どもたちを集めて仕上げについて話しました。

仕上げは色付けですが、色といっても墨一色です。イメージとしては、墨絵の世界です。

墨は薄め方次第で、見え方(濃淡)を何段階にも調整することができます。

先生は筆洗器に水を入れ、今まで使っていた墨汁のついた筆をそのまま水に浸しました。その瞬間透明だった水が黒く濁りはじめました。

それから先生は先ほど見本として描いた鮭の絵に、ほどよく水に浸したその筆をそっと下ろして、ウロコ部分や背びれ部分などに色付けをするように塗っていきました。すると、墨汁の黒色が水で薄まりグレーに変化して、ウロコや背びれが淡いグレーに染まりました。

子どもたちは、墨汁で真っ黒になった筆をただ水に浸すだけで、黒色がいかようにも変化することに興味を示しました。

子どもたちも古新聞の上であれこれ墨の濃さを試しながら、さっそく実践です。

コツを覚えて上手に濃淡を調整する子、うまく水に浸せず水分ばかりが多くなってせっかくの絵がすべて薄くなってしまった子、水に浸しきれずに真っ黒なまま塗ってしまってさらに画面が真っ黒になってしまった子・・・。

でも、なんとかどの子もそれなりに作品としてまとまりました。

全員の仕上がった絵を一か所に集めて、今回のワークショップは終了です。

と、そのときに年中・年長クラス共に、なんとまさかのご褒美が待っていました。

それは子どもたちの目の前で捌(さば)いた切り身をその場で焼いて、一口程度でしたが子どもたちに配り、みんなでそれをいただきました。どの子も笑顔で、ごちそうさま!

もちろん、切り身はその後の給食で全児童が食べられたのですが、給食前にちょっとつまみ食いさせてもらったことに、子どもたちは大満足でした。

ある水産会社の調査によると、日本人が好きな魚の1位は鮭だそうです。ちなみによく食べる魚ランキングも1位だそうです。また国内でもっとも鮭の漁獲量が多いのは北海道で、国内シェア80%だそうです。今回の鮭も北海道根室産でしたね。

鮭にまつわる話しというだけで、まだまだたくさんありました。紹介できませんでしたが、熊の木彫りの人形と口にくわえている鮭の話し、映画に登場する「新巻鮭」のこと、釣り好きな作家のエッセイに登場した鮭は・・・、漫画『サザエさん』の登場人物フグ田マスオの兄がフグ田サケオ、海外でも米国の作家R・カーヴァーの「夜になると鮭は/川を出て街にやってくる・・・」といった詩について、などなど、ほんとうに色々ありすぎてどれを紹介しようか迷ってしまうほどでしたが、「それはワークショップと関係ないでしょ」とダメ出しの声が聞こえてきそうなのでここまでとします(失礼しました)。

では、最後ににじいろワークショップを企画・指導する松澤先生に締めていただきましょう。

「モノをじっくり見て描く、これがすべてです。今期も残りあと一回ですが、これまでそういう創作を行ってこなかったので、タイミングとしては良かったと思います。

対象物を描くって、静かにそのモノと対峙するってことですから、ある意味自分を見つめることにもなります。それってやはり〈アート〉の基本ですからね。

また対象とするモチーフが今回は本物(現物)だったことは大きいです。本物が持つ〝力〟って迫力を感じますし、なにより描く者を魅了してきますよね。子どもたちの視線を無言で集めて、最後まで飽きさせずに離さなかったのですから、その凄さは肌で感じたはずです。

それから墨一色で描いていく、ということですかね。さまざまな色彩を塗り重ねていくと、意外にごまかすことができますが、黒一色、それもその濃淡をつくって表現することは簡単なことではないです。

それに対象物を考えると、やはり〝和〟ですから、自ずと墨絵の世界が一番ふさわしいような。

でも、子どもたちは新たな試みに対して果敢にチャレンジしてくれました」

先生は満足そうにそう話すと、さらにこう付け加えました。

「五感で体感する、って今回のようなことかもしれませんね。視覚でまずはじっくり観察し、臭覚で生臭さを嗅いで、触覚でそのものを実感し、聴覚では表面をペタペタ叩く音、包丁を入れて身を切る音、骨に当たる音など。

そして最後はみんなで味わった味覚。すばらしいワークショップになりました」

終了後、当園での「食育」について田中園長に尋ねてみました。

「毎日給食時には調理師が各教室を回り、今日の食材についての説明や子どもたちからの質問に答えるなどしているので、子どもたちも栄養士や調理師とも親しく接していますし、日常で食べることの大切さ、食材に対する意識みたいなものは自然と身についていると思います」

と即座に話してくれました。

そして園長からもこんな感想を聞くことができました。

「それにしても、子どもたちがこんなにも目を輝かせて、終始鮭のことを見つめている姿には感動を覚えました。これを機会に、大切にしてきた日本の食文化などに興味をもって、記憶にも五感にも残ってくれたら嬉しいですね」

*今回のことは当園ホームページの2025年1月9日(木曜日)の「給食ブログ」にも紹介されていますので、そちらもご覧ください。

私が子どもの昭和の時代、年末に新巻鮭を1本購入し、それを父が切り分け大晦日の夜に食べる習慣がありました。

お正月の「おせち」に代表されるように「食物」に願いや祈りをのせる文化は長らく日本にあります。

「食」をめぐる環境や好みなどは変わりつつありますが、その考え方は日本人が生きてきた歴史やお思いを感じさせるものであり、次世代にも伝えていくものに入るのだと感じます。

今回は調理室とのコラボ。

鮭そのものの迫力を目で見て感じとり、食文化にも触れ、「鮭」を前にその感動を制作に表したいと思います。

written by OSAMU TAKAYANAGI

2024年を締めくくる12月のにじいろワークショップ。

今回のテーマのポイントは冬の〈野鳥〉です。

当ワークショップを企画・指導する松澤先生は、これまでも自然、それに伴う環境等を念頭に置いたアート活動を行ってきました。

今回もその一環として、自然を意識したテーマを提示しました。

先生はそのことに触れ、このように話しました。

「自然のなかにはさまざまな動物や昆虫はもちろん、樹木や草花なども含めると生命あるものがたくさん存在します。

それらは普段見過ごしてしまいがちですが、意識的に観察する、触れてみることで自身の生を感じることにも繋がります。

改めてワークショップをふり返ってみても、幾度となく扱ってきたテーマです。

ただ、テーマの対象はいずれも子どもたち自身が同じ目線で捉えることができるものでした。

気づいたのですが、意外と捉えづらいのは、鳥の姿なんですね。

声は聴こえても、目線を頭上に移す必要がありますし、木々の枝葉に隠れているのでその姿を捉えることは難しい。

例えば鳩やカラスといったものは日常でも観られますが、滅多に観ることのないもっと多くの野鳥をじっくり観察することはなかったように思います。

ちょうどいま冬になって木々の枝葉がすっかり落ちてしまったので、珍しい野鳥を肉眼でも捉えやすくなりました。

特にここ羽村市は自然豊かな土地ですから、子どもたちの散歩コースでも容易にたくさんの鳥たちと出会えるはずです。

このワークショップを通して子どもたちにそんな鳥たちの存在にもっと目を向けて欲しいなぁ、と思い、それをモチーフに何ができるだろうかと考えたわけです」

確かに、冬は鳥の姿を観察しやすい季節だと聞きます。

またこの季節は、越冬のために寒い国から鳥たちが日本へ渡って来ますし、山地から平地に移動するなど普段なかなか見られない種類の鳥たちにも身近な場所で出会える機会が多くなります。

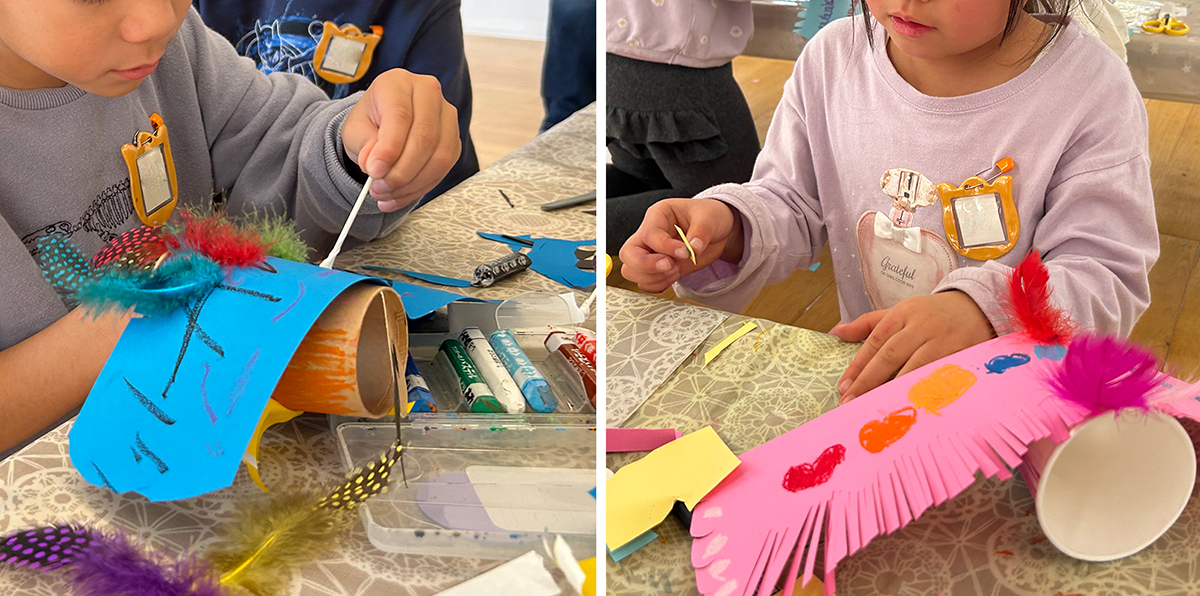

そこで今回のワークショップは、先生の思いがそのままかたちになるよう〈野鳥をつくる〉という創作に結びつきました。

子どもたち自らが鳥を観て、感じて、それを自分自身の手でつくるのです。

作業は一見簡単ですが、そこはもちろん、子どもたちそれぞれの発想力とアート的な要素が存分に活かされた、オリジナリティーあふれる作品づくりを目指します。

いつものことですが、まずはワークショップの準備です。

主要な素材は紙コップですが、今回はその底を切り抜く作業からかかりました。

切り抜くといっても、底をすべて取り除くということではありません。ほんのわずかですが、コップ本体と切り離さない部分を残します。これは後に鳥の顔の部分になります。

さらにその紙コップの側面に、飲み口部分から底に向かって両面テープを1本貼っていきます。

但しその貼る位置は、紙コップの底と本体とが繋がっている部分の上とします。

それは両面テープの位置が鳥の顔部分の上、つまり背中の部分に当たり、ここへ鳥の翼を付けるのです。

さすがにこの一連の作業を子どもたちにやらせるには時間と手間がかかりすぎるので、これは保育士さんたちにお任せです。

それから色画用紙(白・青・赤・緑・ピンクなど)を用意し、それを帯状の長方形として使用するため、通常サイズのものを横位置に3~4等分断裁。これは鳥の翼部分を作成する際の素材です。

そして今回はなんと、園長が天然素材の羽根(実際の鳥の羽根)を特別に用意してくれました。

それは、一般的に工作用や趣味の衣装、帽子、アクセサリーなどへの装飾用に使われている素材です。

天然の羽毛から選別され、高温処理が施されているので、さまざまな色に着色されていても人体への害はありません。

本物の羽根まで使用できるなんて、ちょっと贅沢な作品になりそうです。

それ以外にはクレヨン、ハサミ、接着剤としてのボンド(綿棒でつけます)。

そうそう、贅沢といえば、先生も特別に私物のクレパスを用意しました。子どもたちにとっては新しい画材体験となりますが、これはまた後ほど紹介します。

最後はプロジェクター機器一式の設置と動作確認です。

しかし今更ながらですが、松澤先生の指導書に基づいた準備作業を、毎回毎回細かな点もひとつとして漏らさず、怠ることなく、常にベストな環境づくりを遂行してきた園長をはじめ保育士らへの努力には敬服するばかり。

この一年、毎回無事に、楽しくワークショップを行えたのもこうした表には見えないサポートがあったからです。

唐突ながら、職員のみなさんに心から感謝ですね。

これで準備は整いましたので、早速本編へ入りましょう。

理想を言えば、屋外の木々のある場所で、実際に野鳥を観察してからはじめるのがベストですが、なかなかそうはいきません。

なので、ここは年中・年長クラス共にプロジェクターを使って、いまの季節に身近で観られる野鳥を画像で鑑賞、いえ〝観察〟することにしました。

冬に観られる鳥たちが次々にスクリーンに映し出されます。

ルリビタキ、ツグミ、シロハラ、カケス、ウソ・・・などなど、それらの写真と共に先生は簡単な解説を加えていきました。

子どもたちはその都度、「からだの色や模様がきれい!」「変な名前だなぁ~」「そんなの、ほんとに居るの?」「だるまみたいに丸くなってるよ」「くちばしが尖っていて、痛そう」と思い思いの発言をしました。

先生も子どもたちと一緒になって面白いことを言ったり、写真の鳥の姿を真似てみたりと、終始笑いの絶えない屋内ならではの野鳥観察となりました。

こうして子どもたちは、それぞれ自分だけの冬の野鳥のイメージを頭のなかに刻み込んでいきました。

さあ、ここからいよいよ野鳥づくりです。

年中クラスの子どもたちは、最初に園長が用意した天然素材の羽根を見せることにしました。

たったいま画像で見たばかりの鳥の羽根ですから、子どもたちが描いたそのイメージをより現実的で明確なものにしてくれるはずです。

経験の浅い年中クラスには、一段階ずつ確実にギアを上げながら指導していくのが最適な方法だからです。

子どもたちの反応は予想通りでした。

「あ、鳥の羽根だ!」とすぐさまそれを認識して、全員がその羽根から〈野鳥〉へのイメージや好奇心を高めていきました。

ましてや実際の羽根を見ることも、触ることもそうそうないことですからね。

次に先生はその羽根を手にすると立ち上がり、頭の上からそれらをまき散らしました。

宙にまかれたたくさんの羽根は、ふわふわとゆっくり舞い降りていきました。

子どもたちのいく人かは舞い降りるその羽根を手でつかもうと立ち上がりましたが、羽根はその子らの手をするりと抜けて落下していきました。

先生は何度かそれを繰り返し、子どもたちはその度に羽根を追っては大騒ぎです。

この行為によって、鳥の羽根がいかに軽く、柔らかくできているかを子どもたちは身をもって知ることができました。

それから先生はようやく今回の重要な素材となる紙コップの話しにうつりました。

これに対して年長クラスは、事前に先生が見本としてつくった〈野鳥〉の完成形を見せることからはじめました。

年長クラスの子どもたちは、完成へたどり着くまでの創作過程をある程度自分自身で想像できると思われたからです。少なくともこの2年弱という時間で、どの子にもそれ相応の経験が蓄積されているはずですから。

先生は、すぐさま紙コップを取り出して具体的な説明に入りました。

創作の手順や素材選びなど具体的な内容については、年中・年長クラス共に同じです。

先生はあらかじめ準備した紙コップを手に取ると、すかさず飲み口の部分から自らの手を差し込みました。

子どもたちは何気なくその様子を見ていましたが、その差し込んだ手の先が突然紙コップの底を突き抜けて飛び出してきたのには誰もが驚きました。

でもすぐさま子どもたちは笑いながら「なんだそれ?」「どうなってんの?」と口々に騒ぎはじめました。

先生はそのままの状態で手首を上下左右に動かしました。するとごくごく普通の紙コップが、まるで何かの生き物のようにごそごそと動き回っているように見えました。

もうそれだけで子どもたちは興味津々です。

そこで子どもたちにも同じ紙コップを渡しました。当然のことながら、子どもたち誰もが早速手を差し込んで先生の真似をしてはしゃいでいました。

それから先生は、一部分が本体と繋がっている紙コップの底の丸い部分を指して、

「この丸い部分が、鳥さんの顔です。いまから顔をつくりますね」と言うとその部分に目を二つ描き入れました。

次に先生は色画用紙の切れ端を取り出して、

「こんどは鳥さんの口ばし部分をつくります」と言いながらハサミで小さな二等辺三角形の形を切り取りました。

その切り取ったた二等辺三角形を、目を描き込んだ紙コップの底の、本体から切り離された部分の中央あたりにボンドで貼り合わせます。口ばしの位置としては、紙コップの側面に貼られた両面テープと反対の位置(真下)にくるようにします。

「これで鳥さんの顔と口ばしができたので、(紙コップの側面を指して)ここにも色や模様をつけようか?」と先生は言い、クレヨンで模様を描き出しました。

みるみる鳥の顔と胴体の部分が出来上がりました。

子どもたちは、それを見習ってここまでの創作をはじめました。

そして仕上げは、そう、もっとも鳥を象徴する翼づくりです。

この翼づくりこそ、それぞれの個性が際立って見える部分でもあります。

先生は、先に準備した帯状の長方形に断裁した色画用紙を1枚テーブルに置き、それをぴったり二つに合わさるよう折りました。

二等分に折ったままの色画用紙の下部に、まずはハサミでギザギザに切り込みを入れました。それから上部は、翼の形をイメージして滑らかな曲線を描くように切りました。

それを折る前のように広げると、左右対称に切り込みが入り、見事な翼の形が出来上がりました。

さらにその翼にも模様を描き込み、先生オリジナルの翼が完成しました。

子どもたちもすぐに自分のイメージする鳥の翼にふさわしい色の色画用紙を選び、先生の指示通りそれを二等分に折って、各々好きな形にハサミを入れていきました。

それが出来上がると、どの子も自分の翼に模様や色付けを描きはじめました。

そのとき、先生は別のテーブルに二つのものを用意しました。

ひとつは、園長先生が特別に用意した天然素材の羽根です。

これは同じものがないので、各自で好きな色や大きさのものを自由に3本だけ選び、自分のつくった鳥に取り付けてよいということにしました。

そしてもうひとつは、先生が日頃使用している「パステル」です。今日のために持参したもので、もちろん子どもたちはこれまで使うことのなかった画材です。

「パステル」という画材は、乾燥した顔料(粉末)を粘着剤で固めたもので、一般的にはクレヨンのように筆などを使わずに直接画用紙などに描き込みます。

とくに柔らかなタッチを表現したい場合やグラデーション効果を望むときなどは、指やコットン素材のもので塗り込んだり、こすったりすることで優しい雰囲気を描けるという特徴があります。

今回どの子も、天然素材の羽根と初めての「パステル」で総仕上げを行いました。

羽根は付ける場所によって随分完成のイメージが変わるので、子どもたちはその場所に頭を悩ませていましたが、それもまた作品づくりの楽しい悩みです。

「パステル」は、やはりうまく使いこなせない子が多かったのですが、その手に残った描き具合や指先で塗り込んでいくという感触はとても良い経験になったはずです。

最後は紙コップの側面に付けた両面テープの剥離紙をはがして、そこへ翼を貼り付けます。翼づくりの際に二等分にした折り線をそのまま両面テープになぞるように付着させればバランスよく、きれいに貼れるでしょう。

これで、すべての創作は完了です。

ワークショップ終わりには子どもたち全員で野鳥の胴体に手を入れ、ゆっくりまたは小刻みにそれを一斉に動かしました。

その動きに合わせて、どの子の翼もまるで意志をもったかのようにパタパタと羽ばたき出しました。

いつの間にか、子どもたちの感嘆の声があちらこちらで上がり、同時に終わりのご挨拶をしてそれぞれのかわいい野鳥たちが宙を舞いながら退室していきました。

当園のある羽村市には、約120種類の野鳥が棲息している、と市のホームページにありました。

さらに、この中から保護鳥で、しかも貴重な鳥である「アオバズク」を羽村市の鳥に指定しています、と。

当園の田中園長にそのことを尋ねると、

「多摩川周辺へ行けば、本当にたくさんの野鳥がみられますよ。でも川の流れも昔と違って変わってしまって、年々自然環境も変化していくので、これからはどうですかね」

となにやら心配そうな返答が。松澤先生もそんな話しを聞いて、

「最近スズメが減少してるでしょ?身近に当たり前に居た野鳥がいなくなるって、とても怖いことですよね。ある地域では、逆に今まで棲息していなかった外来種の野鳥が急激に増えているし」

としばらく野鳥談義が続きましたが、これから先の世界をつくり上げていく子どもたちにはやはりもっと自然やそこに棲息する生き物にも目を向けて、大気汚染や地球温暖化など自然破壊のない、より良い未来の姿を築いてもらいたいです、という話しになりました。

では、今年最後も「にじいろワークショップ」を企画・指導する松澤先生の話しで締めくくりましょう。

「まず、行った創作(工作)については特に難しいことはありません。ただ、鳥の胴体に見立てた〝紙コップ〟という素材は本当にさまざまなことに活用できるんですね。これまでのワークショップでもどれほど活用してきたかということを考えればわかってもらえると思います。

今回もそのバリエーションのひとつです。つまり、そういう日常ありふれた、どこにでもあるものでもアイデアひとつでたくさんの使い道があるということ、子どもたちがそれに気づいてくれたら嬉しいですね。

それから、やはり園長の用意してくれた羽根の存在は良かったですね。

鳥の画像だけではなにかリアルさが足りなかったですから…まあ、すでに加工されているので実際の羽根の色とは異なりますが、イメージを具象化しやすかったと思います。飾りとして活用するのは難しかったようですが。

それとパステルですが、これもどこかのタイミングで子どもたちには触れてみてもいい画材かな、と考えていたので良かったです。通常はクレヨン、色鉛筆、サインペン、絵の具が主流で、パステルとなると微妙な色合いを表現する画材なので幼児はなかなか使用する機会はありません。でも、世の中にはもっともっと自分の表現したいものに近づくための画材がたくさんあるので、そんなことも知ってもらえたら、と思います」

先生はここまで一気に話をすると、ほっとしたように笑みを浮かべて、年内最後のワークショップを終えました。

冬が近づき、空が澄み渡ると、鳥の姿が良く見えるような気がします。

枝葉が落ちて鳥の姿が見やすくなるのかもしれませんが、鮮やかな色の冬の渡り鳥が飛来してくるのかもしれません。

公園や畑、住宅地でも、注意深く見てみると意外とすぐそばに冬の野鳥が餌をついばむ姿を見ることができます。

今回は、私が好きな工作の一つ紙コップでつくる「パタパタとり」をバージョンアップして鳥を感じ、みんなで鳥を連れて羽ばたきたいと思います。

written by OSAMU TAKAYANAGI

皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます🌞

また、旧年中は、多大なるご尽力をいただき、本年も、更なる保育の向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます✨

皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます😊

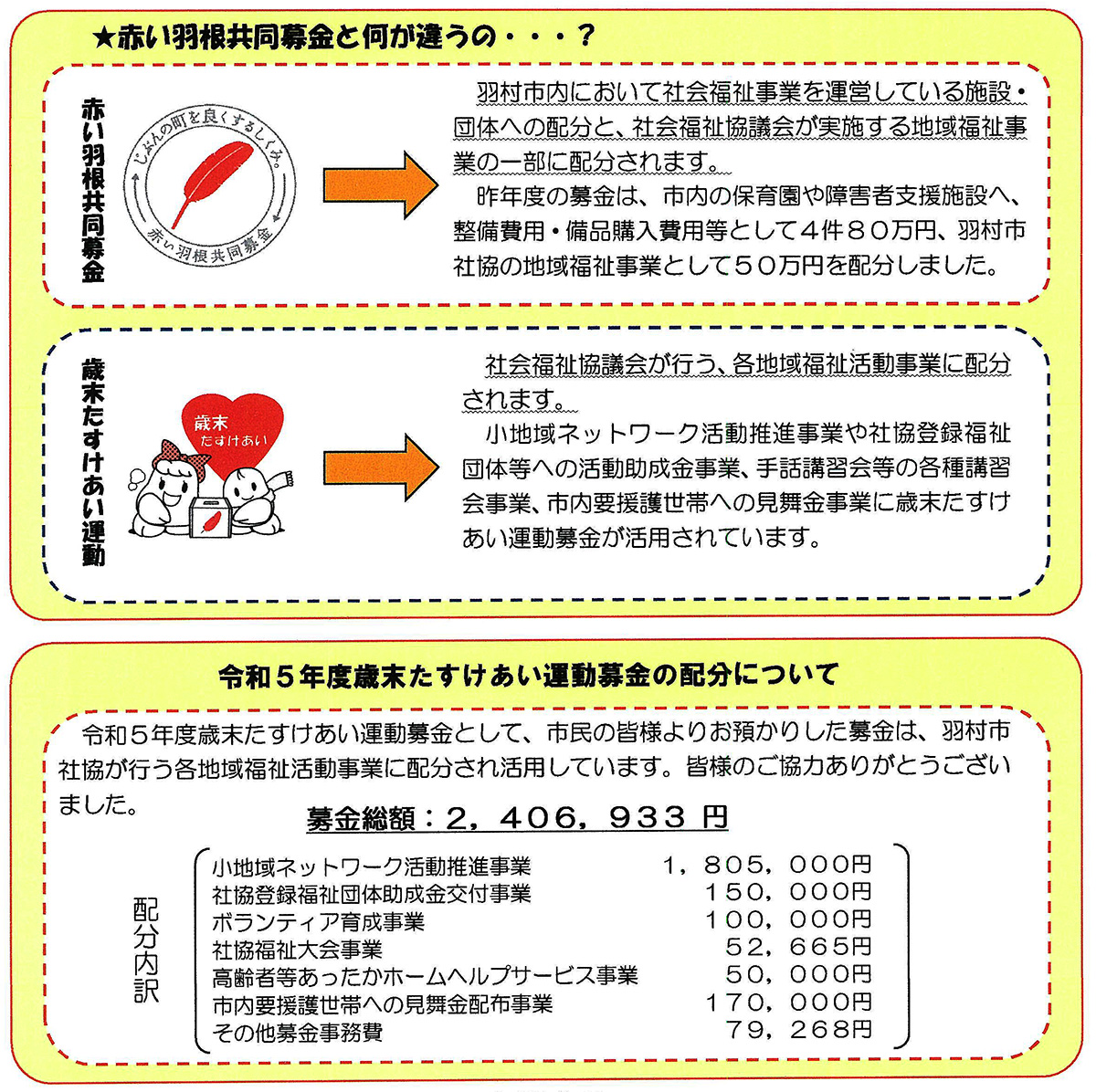

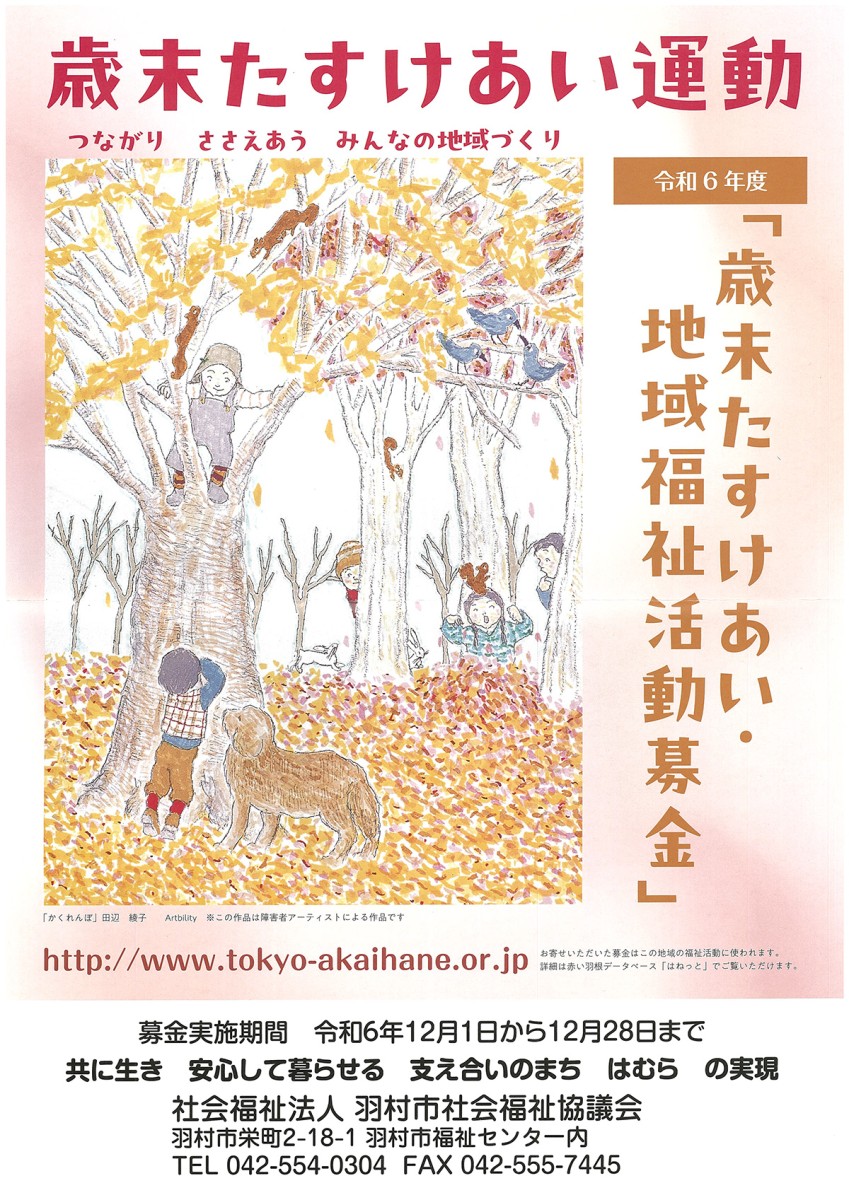

令和6年12月1日~27日ご協力をお願いいたします!

今年も12月より歳末たすけあい運動が始まります。この募金は、「皆で明るいお正月を」という趣旨のもと、「一品持ち寄り運動」として始まり、昭和34年から共同募金運動の一環として展開されています。近年は、小地域ネットワーク活動を行っている団体への活動助成金等、地域福祉活動への募金の活用が進められています。

社会福祉法人羽村市社会福祉協議会

羽村市栄町2-18-1

TEL 042-554-0304

「芸術の秋」という常套句は、いつ頃から誰が言い始めたのだろう。

そんなどうでもいいことを、毎年秋が深まる季節になると考えるのですが、今年に限っていえば、11月半ばをすぎても夏のような天候が続き、台風が三つも四つも発生する始末。

こうなると果たして秋はいつ来るのやら、などと思いつつ今更ながら「芸術の秋」について調べてみました。

これが有力説だというのは、1918(大正7)年に発行された某雑誌の記事に「美術の秋」という言葉が登場したことがはじまりだとか。

その後、〝美術〟が広義でいうところの〝芸術〟という言葉に変化したのでしょう。

いずれにしても、およそ百年前の時代から、秋にはさまざまな展覧会が開かれていたということです。

さらにその理由を検索すると、〈夏は暑すぎて芸術などに没頭できないが、秋になり涼しくなってくると集中力が増し、気持ちも自然と芸術に向く〉というので「芸術の秋」が一般的に定着したらしいのですが、いまの状況からでは素直にうなずけませんね。

そういえば、今年は「芸術の秋」という言葉をあまり見聞きしないなぁ、と思ったりして。

そんな季節のなかですが、当園のにじいろワークショップは決して惑うことなく、季節に応じた、季節を感じる活動を、それにふさわしい環境のなかで行っています。

さて、今回は室内でのインスタレーションです。

秋から冬にかけて紅葉はもちろんですが、さまざまな季節特有の草花が放つ色とりどりの美しさにも魅了されます。

そこで、お花紙(おはながみ)という独特の素材を主体に、そうした草花をイメージしたカラフルなオブジェを創作します。

また、その創作過程において、〈ちぎる・裂(さ)く・破(やぶ)る〉といった、言葉で捉えると一見過剰な行為を想像してしまうようなことにも挑戦します。もちろん、想像する行為とは無縁ですが。

にじいろワークショップを企画・指導する松澤先生は、

「お花紙は、美しく、手触りもよく、幼児が扱う素材としてはすばらしいものです。そこで、この素材を最適に活かせる方法をこの2~3年探ってきて、例えば引っ張ったり、水に浸したりとか・・・。

そのなかで、〈ちぎる・裂く・破る〉という行為に至り、この一年余り0歳児から2歳児を対象に他所で試行錯誤を繰り返してきたのですが、ようやく具体的なワークショップとしての展開を見い出せたので、今回はその試みを当園で実践してみようと思います」

そんなふうに、このテーマへの考えや意欲を簡単に話してくれました。

では早速、この季節の彩りや風のゆらぎ、そして自然の匂いを体感しながらのワークショップ、はじまりです。

今回使用するお花紙は、あえて説明するまでもないと思いますが、その名の示す通り、紙で花を表現(つくる)ときに用いる定番の素材です。

一般的に見られるのは、運動会や発表会、入学式・卒業式といった学校行事のタイトルボードなどへの飾り付けで、幼稚園・保育園から小・中学校などには欠かせないアイテムといえます。

先にも触れましたが、薄くて柔らかな素材でできているので、幼児の手にもやさしい感触が残ります。

重ねて、丸めて、折りたたんで、と手のなかで自由に変化しますし、色数も豊富ですから、まさにさまざまな草花を表現するには最適な素材です。

これを主として使用しますが、いつものように、にじいろワークショップ独自の展開で進めていきます。

内容的には、今回もまた年中・年長クラス共に同じプログラムです。

もちろん年齢や経験の差が作品になんらかのかたちで表れてはくるでしょうが、結果に優劣を求めるものではないですし、あくまでも一人ひとり、またはその集団で何を感じ、何を得たか、または何を失ったかを体験として残してくれたらそれで十分です。

年中・年長クラス共に、先生はすぐさまお花紙についてのお話しをはじめました。

そして先生は1枚のお花紙を自身の顔に押し当て、そのままゆっくりと上を向きました。

それからそっとそのお花紙から手を離すと、それに向けて自分の息を吹きかけて宙に飛ばしてみせました。

子どもたちはその瞬間、ただ黙って見つめていました。誰もがそのまま落ちてくることを想定したのでしょう。

ところが、先生の吹きかけた息の勢いに乗って、落ちるどころかさらに上へと昇って行ったのです。

子どもたちは予想に反したお花紙の動きにびっくりです。

さらに先生はそれが落ちかけると、またその下から息を吹きかけて宙に飛ばしました。

「また、あがっていったぞ」と、子どもたちはますますびっくりです。

そうなると当然のごとく、子どもたちは早くそれを自分自身でやりたくてそわそわ落ち着きません。

先生は、そんな子どもたちの気持ちなどお見通し、とばかりに

「さあ、あそこ(お花紙が並ぶ場所)から好きな色を1枚だけ持って来て、みんなも同じようにやってみよう」

と促しました。

子どもたちは大喜びで好きな色のお花紙を選ぶと、ホールのあちらこちらで先生と同じようにお花紙を顔にかぶせて、自分の息で宙に飛ばしはじめました。

その一連の動作を繰り返し、どの子も上手に宙へ浮かせることができました。

その浮いたお花紙がひらひらとあちらこちらに流れて動くと、それを追いかけてホールの隅から隅まで走り回る子どもたち。

なかには、自分の顔にかぶせたその感触が気持ちよかったのか、じっとそのまま顔の上に乗せている子まで。

そのうちひとりの男の子が床に落ちたお花紙に向かって息を吹きかけたら、床を滑るように動いていくさまにハマったようで、なんと床面のお花紙にずっと息を吹きかけながらそれを追って自分も床の上を這いまわりはじめました。

とうとう、周りの子どもたちもそれにならって、みんなで床を這いながらお花紙に息を吹きかけました。

ひらひらと宙に舞うほど薄くて、顔にかぶせると気持ちいいほどやわらかで・・・どの子も、お花紙の素材を自らの皮膚感覚としてとらえることができました。

次に先生は、一旦子どもたちを集めて、1枚のお花紙を両手で持つと

「これからこのお花紙を手で破ります!」

そう言ってお花紙を破いて見せました。

それも何度も何度も細い帯状に、しかも造作なく破っていきました。

子どもたちは、またしても驚きです。

日ごろ、保育園では手で無造作に破るという行為を奨励していませんし、おそらく家庭内でもそのような行為を良しとはしないでしょう。

そんな子どもたちの目の前で、1枚のお花紙があっという間にいく枚かの細長い帯状の切れ端に変わりました。

先生の号令で、今度は子どもたちがそれを行うことになりました。

いままで吹いて飛ばしていたお花紙を、今度は破ることになったのです。

少し複雑な気持ちもあってか、周囲のお友だちの様子をうかがいながら、おそるおそる破きました。

しかしそれをはじめると、どの子も意外に楽しい気持ちが勝ったようで、どんどん破り出しました。

そこで、ひとつだけ先生は子どもたちに紙の破り方について教えました。

それは、紙には破れやすい方向と破れにくい方向があるということ。ご存知のことと思いますが、紙の製造過程でタテ目(=破れやすい)とヨコ目(=破れにくい)ができ、それによってそうしたことが起こります。

子どもたちを見ていると、偶然タテ目からたやすく破れても、ヨコ目から思うように破れないので「?」という表情をするときがありました。ということで、急きょ、先生がそんな話しをしたのです。

理屈はともかく、いつの日か、遠い昔に聞いたそんな話しを想い出してくれたらそれでいいかな。

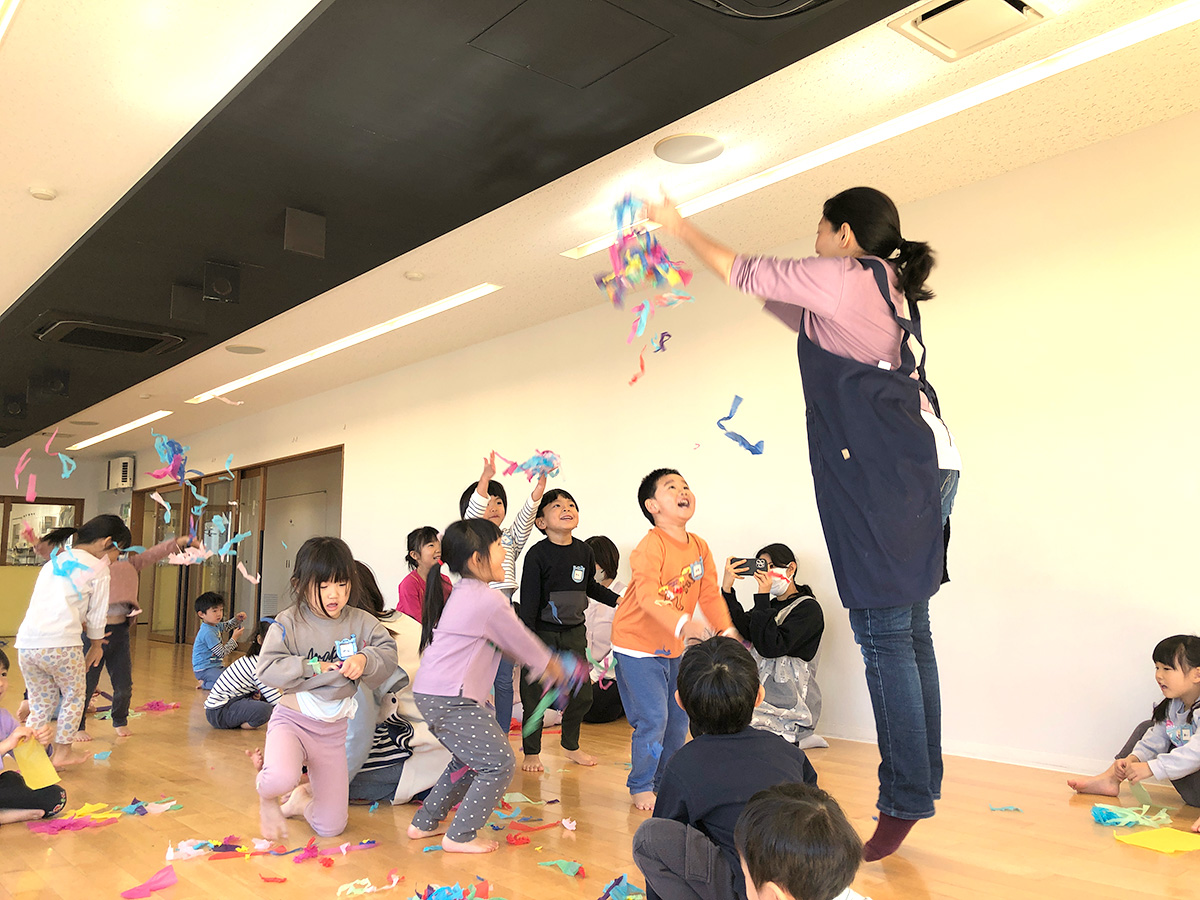

ある程度破り終えると、先生はそれを束ねて、今度は一気に自分の頭上に宙高く放り投げました。

宙に飛び散ったお花紙の破片は、ゆっくり、ふわふわと、花びらのように舞いながら先生に降り注いで落ちていきました。

子どもたちは、またしてもそれを見た瞬間きゃっきゃと甲高い声を上げて大さわぎ。我先にと、どの子も自分の破いた破片を集めて、見様見真似で自分の頭上へと放り投げました。

同じように、それが舞いながら自分に降り注いで落ちていくと、誰もが歓喜の声を張り上げました。

そこで先生は、さらにお花紙を足して、もっとたくさん破いて、それを集めてもっと大きな花ふぶきのようにしよう、と提案しました。

子どもたちは一斉に、「今度は別の色のお花紙にしよう」、「もっと破いていいの?やったー!」などとお花紙の並ぶ場所に飛んでいきました。

先生は子どもたちの要望に応えて、何度もお花紙を追加していきました。

その都度子どもたちは大さわぎをしながら、お花紙を破き、次第にやさしく手で握ったり、丸めたり、そのうちに好きな形にちぎったり、それを裂いたりと、自由にお花紙を扱うようになりました。

今日は、いつものようにハサミなどという切る道具の力を借りることなく、両の手の指先1本1本の動かし方と、手のひらの握る力加減だけでこんなにもいろいろなことができるんだ、ということを覚えました。

床一面がいつのまにか子どもたちの破いた、ちぎった、裂いたたくさんのお花紙で埋まっていきました。

それをみんなでいくつかの大きな容器の中に集めて、みんなで一斉に宙高くに放り投げました。

また、床に子どもたちがあおむけに寝そべって、その上へ先生や保育士たちがすべての破片を放りました。

色とりどりの美しいお花紙の破片は、夏の日に浴びたシャワーのように子どもたちの頭上から降り注いできらきらと舞いながら降りていきました。

ここまでで、年中・年長クラス共に、お花紙という素材を知り、今まで保育園では敢えて行わなかったお花紙への〈破る〉ことから〈ちぎる〉や〈裂く〉といった行為を体験しました。

これだけであれば、先生がこの一年余り携わってきた0~2歳児の体験と変わりません。

そこで、先生はここまでの集大成として、お花紙のすべての破片を使って、ホールいっぱいのインスタレーションを展開させることを考えました。

それは、お花紙のごくごく一般的な使い方ではない、子どもたちが独自に手を加えた花々をホールの空間に咲かせて、新しい、どこにもない、不思議でカラフルな世界を構築しようという試みです。

まずは養生テープをいく本も壁から壁へとホールに張り巡らせて、そこへ子どもたちが先に破き、ちぎり、裂き、丸めたお花紙の破片を、それぞれ好きなところに、思いつくままに貼り付けることからはじめました。

ひとつひとつの破片は決して草花の形を模してはいませんが、それぞれが個性豊かに鮮やかな美しさを放っています。そんな破片が集まれば、もっと素敵に輝くはずです。

四方八方に張り巡らせた養生テープにたくさんの破片が付いて、その一本一本がカラフルな枝木に見えはじめたころ、先生と保育士たちで壁から離して、年中クラスはホールの天井に設置された金具にその一本一本をひとつに結びつけ、それぞれの養生テープの端を床面に伸ばして貼り付けました。

年長クラスのそれは、壁の一部にやはりひとつにまとめて改めて貼り付けると、その一本一本をまっすぐ床面に伸ばして貼り付けました。それから壁にも破片を貼り付けて模様を描きました。

どちらも三角柱のように、一点から裾野に広がるように養生テープが伸びて、大きな傘のような、クリスマスツリーのような、そんな形をつくりました。

その一本一本には子どもたちがお花紙でつくったオリジナルの、とてもこの世のものとは思えないようなカラフルな草花が咲き乱れていました。

それから子どもたちは飾りつけの少ない部分に付け足したり、新たに薄い布地を数枚その養生テープに貼り合わせたりして見栄えよく整えました。

すべての飾り付けが終わると、子どもたちはその下に入り込み、寝転んだり、談笑したり、自由に楽しんで、くつろぎはじめました。

そうそう、年中クラスの子どもたちにこんな一幕がありました。

クラスの中のひとりが、「ここって、いいおうち(良い、お家)だなぁ~」とつぶやきました。

するとその言葉に誰かが呼応して、「いい、おうち!」と言うと、いつのまにかほかの子どもたちもひとり、またひとりと「いい、おうち!」と連呼しはじめ、気づくと全員で、まるでそんな歌でもあるかのように節をつけて「いい、おうち!いい、おうち!いい、おうち!~♪」と大合唱になりました。

自然に湧きあがったこととはいえ、この感性のすばらしさ、またはクラス全員の協調性の高さに感動を覚えました。

最後は年中・年長クラス共に、そんな〝良いお家〟のなかで、みんな揃って写真に納まりました。

その後、また保育士らで、年中・年長クラスのつくった養生テープの飾り一本一本をエントランスにあるブックコーナに移して展示しました。

それを知った子どもたちは、好きな本を片手にその飾り付けの下に座り込んで読書を楽しんでいたようです。

にじいろワークショップを企画・指導する松澤先生は、ご承知の通り多岐にわたる活動を行っています。

特に冒頭でも触れたように、この一年余り0~2歳児を対象に〈ちぎる・裂(さ)く・破(やぶ)る〉という行為に焦点を当ててさまざまな考察を行ってきました。

改めてそのあたりのことを聞きました。

「保育の現場では、裂いたり破いたりすることを推奨する場面はけっして多くはないと思います。それはただ言葉から受けるイメージの問題かもしれませんが。

ただ、実際アートの制作現場からいえば、現実的にもっと激しく破壊するくらいのエネルギーを持って作品づくりを行うことがあります。むしろそうして殻を破っていかないと次に進まないということもありますからね。

そう考えたとき、その原初的な行為として、〈ちぎる・裂く・破る〉ということがむしろ必然的な行為のように思えたのです。

そこでまず0歳児で、次に1歳、2歳児で実際にやってみると、面白い結果を得ることができました」

先生はそんなふうに話しはじめると、続けて

「0歳児は破いたお花紙であそぶことよりも、破く行為そのものに興味があって、素材にかかわる楽しさが増したようでした。1歳児は破く行為だけではなく、そのものの感触やイメージを一人一人が楽しむ様子から表現するおもしろさが伝わってきましたし、2歳児では素材にふれて、破いて、集めて、丸めて、とかかわり方がどんどん変化していきました」

こうしたいくつかの実践体験をもとに、

「破いた小さな破片は、子どもたちがときおり拾い上げる紙くずや小石、葉っぱなどに通じているようにも感じます。〈ちぎる・裂く・破る〉行為を、子どもの目線で丁寧に考えると、もっともっと幅のあるあそびにつながっていくんじゃないかと思います」

そう話し終えて、ワークショップを笑顔で締めました。

今回のワークショップは、こうした背景をベースに展開したものだということがよくわかります。ただ、これは先生にとっての通過点であって、決して到達点ではないということもわかりました。そして、今回の結果も踏まえて、これからのワークショップがさらに楽しみになったことも事実です。

なお、今回の記事は、株式会社Gakken発行の保育情報誌『あそびと環境012歳』に掲載された松澤先生の担当記事から一部参考にさせていただきました。

先生は、2019年から年に2回~4回、上記雑誌に自らの指導・実践レポートを掲載しています。

★ご興味のある方は、ぜひ下記ホームページでどうぞ。

保育士・幼稚園教諭のための学研 保育CAN

今回の空間あそびはお花紙を使って華やかで明るい空間をつくってみます。0/1/2歳の造形あそびの実践をするにあたり、「裂く。ちぎる」といった行為に着目したことが起点になっています。

お花紙の薄く軽やかで鮮やかな独特な感触と見た目は、とても魅力的なものです。

多くは「お花」になって楽しませてくれる存在ですが、もっとこの素材そのものを楽しめたらと何度と挑戦してきた素材です。ふと閃いて今年は付き合い方がイメージできた年でした。

ちぎる、裂くという行為は少々乱暴に思われます。しかしながら一方で、想像をするときには必然の行為でもあると気づきます。ちぎる、破る、裂く、切る、切り離す、撚る、紙から切り離された紙の一片が軽やかに舞い、集まって花咲くような空気を感じ、空間を感じてみます。

written by OSAMU TAKAYANAGI

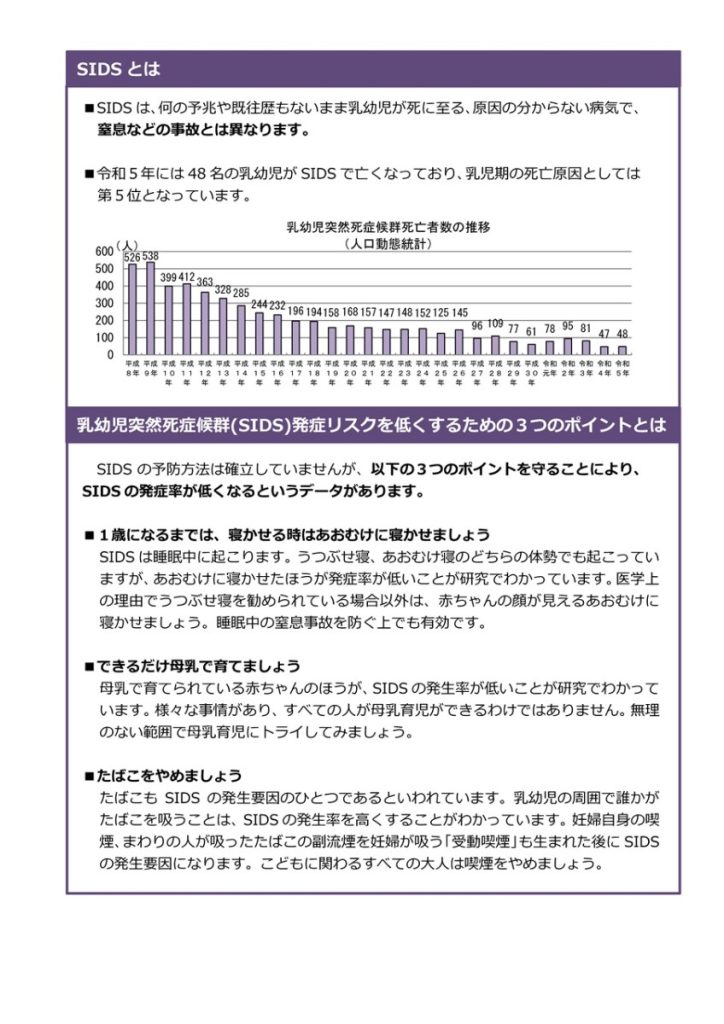

~睡眠中の赤ちゃんの死亡を減らしましょう~

乳幼児突然死症候群(SIDS)は12 月以降の冬期に発症しやすい傾向があることから、こども家庭庁は、毎年11 月を乳幼児突然死症候群(SIDS)の対策強化月間と定め、SIDSに対する社会的関心を喚起するため、発症率を低くするポイントなどの重点的な普及啓発活動を実施しています。(※対策強化月間は平成11 年度から実施しています。)

今年度の対策強化月間では、厚生労働省をはじめ、関係行政機関、関係団体などにおいて、さまざまな普及啓発活動を行うなど、SIDS の予防に関する取組等の推進を図ります。

●こども家庭庁報道発表

<https://www.cfa.go.jp/assets/

●チラシ

<https://www.cfa.go.jp/assets/

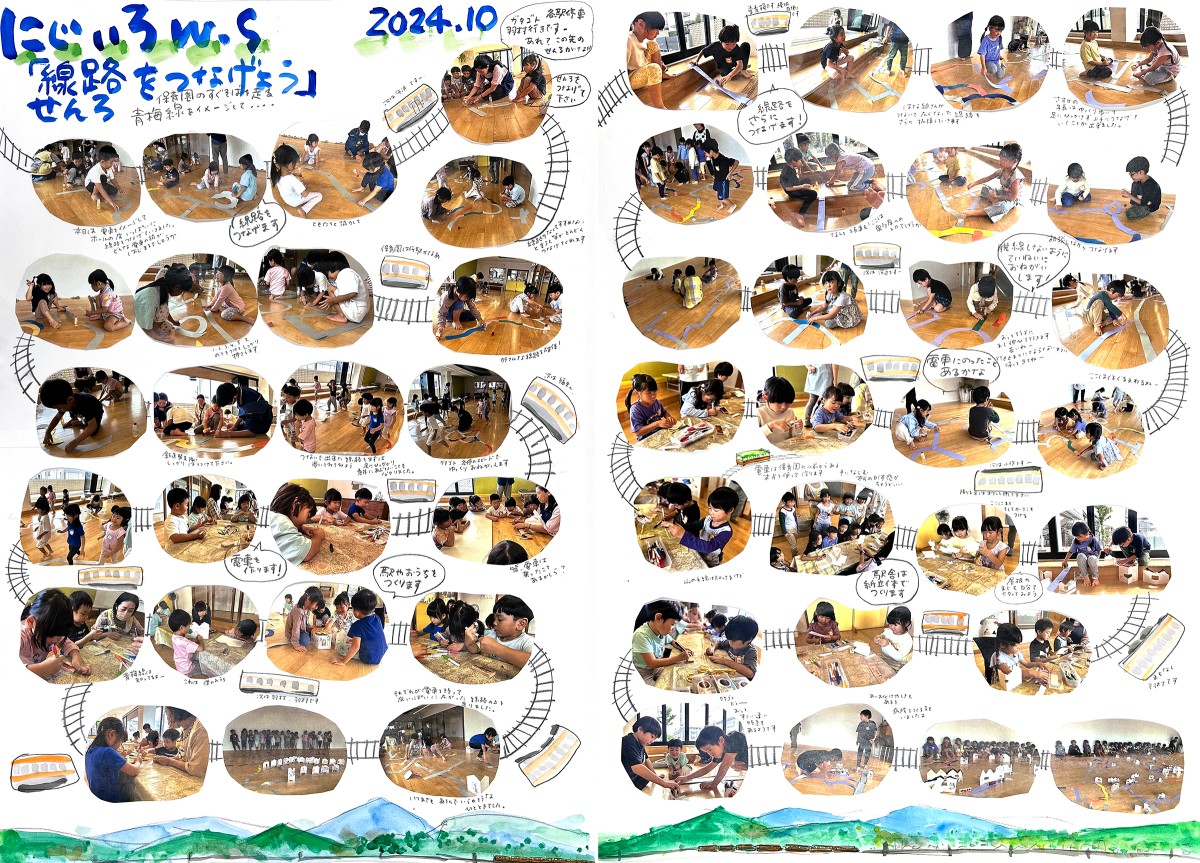

これまでに、地元羽村市を意識したテーマのワークショップをいくつか行ってきました。

たとえば園内から望む景色の彩りをモチーフに、室内ホールの空間いっぱいにインスタレーションとして表現したり、近隣の公園から拾い集めた落ち葉や多摩川沿いの河原の石を素材として創作したことなど。

【にじいろWS 2023-10月】山をえがこう 山をつくろう

【にじいろWS 2023-11月】落ち葉が揺れるインスタレーション

にじいろワークショップを企画・指導する松澤先生はそのことについて、

「いま自分が置かれている環境のなかで感じたこと、体験したことが、モノづくりの発想や原動力の源になりますからね」

と話してくれました。また、さらにこう付け加えました。

「とくにこの羽村市周辺は豊かな自然にあふれていますから、子どもたちにはそのすばらしさに目を向けて、地元のよさを実感して欲しいと思います」

そういう先生ですが、自然環境とは別に、地元ならではの、もうひとつ気になるものがあると言います。

それは羽村市を貫く一本の鉄道です。

そう、東京都立川市の立川駅から西多摩郡奥多摩町の奥多摩駅を結ぶJR東日本(東日本旅客鉄道)の青梅線です。

過去のワークショップを振り返ると、子どもたちの作品にこれまで意図せずいく度も登場していました。

インスタレーションという表現技法を採り入れてつくり出した架空の街並みや大自然の世界などには、必ずと言うほど一本の鉄道(線路)が描かれ、その中央には「羽村駅」と書かれた駅舎がありました。

特定の誰かが、ということではなく、どの世代の子も同じように、ごく当たり前にそこに在るものとして描いていました。もちろん、それが青梅線であることを子どもたちは認識しています。

ここで余談ですが、青梅線は1894(明治27)年に立川駅―青梅駅間に開業された歴史ある路線で、その当時から地元羽村駅は、拝島・福生・青梅駅と並び誕生しています。

おととし2022年で日本の鉄道開業から150年を迎えたことを考えれば、今年130年を迎えた青梅線もほぼ日本の鉄道史に匹敵します。

その頃はいま以上に雄大な自然のなかを、重々しい機関車が黙々とひとや物を運んでいたことでしょう。

その青梅線あるいは羽村駅は園からも至近距離にあり、日常生活においても地元を象徴する存在として、子どもたちにとってはそこに在ることが自然なのかもしれません。

そんな実情を踏まえ、先生はいつかこの青梅線をモチーフしたいと考えていました。

そこで今回、この青梅線をイメージした「線路をつないで、電車を走らせよう」というテーマを打ち出し、室内ホールでのインスタレーションを行うことにしました。

それに応じて、線路を走る電車も子どもたちひとり一人の手によるオリジナルの電車も創作します。

さて、どんな線路ができるのか、どんな電車が走るのか、準備ができたら出発進行!

まずは先生と保育士で、ワークショップの素材づくりから。

今回の主役でもある線路は、四つ切サイズの画用紙から幅7cmほどの直線や曲線の紙片(パーツ)をたくさん切り出してつくりました。

1枚1枚の紙片の長さは短いものですが、それをどんどんつなげていくことが今回のテーマですから、先生と保育士はその紙片をたくさん切り出しました。

最初はいつものホールの床面いっぱいにつなげられるほどの枚数を想定しましたが、そのホールの床面から飛び越えてしまったときのことを考えて(そんなふうに広がっていったらいいなぁという思いも込めて)、想定以上に大量の紙片を用意しました。

線路に模したこの1枚1枚の紙片ですが、そこには敢えてレールも枕木も描きませんでした。それは、子どもたちそれぞれの頭のなかでレールも枕木も自由に好きなように思い描いて欲しいからです。

そこに見えない分、レールも枕木も子どもたちの数だけ存在するって、なんだかワクワクしませんか。

ただ、線路を模した紙片の色は、多少レールを意識してグレーにしました。

かといって、あまり単色なのもおもしろくないので、グレーのなかにところどころアクセントとしていくつかの色が混ざるよう色画用紙からも同じように幅7cmほどの直線や曲線を切り出して加えました。

次に、これも今回のもうひとつの主役である電車づくりの準備です。

今回電車とする素材は、縦約4cm×横役8.5cm×幅約1cmの、自然の大木から切り出した木片です。

ちょうど子どもたちの手のひらに包み込めるサイズで、自由にらくらく操ることができる重さです。

もともと大きな木材でしたが、外部に依頼してこのサイズに切り出してもらったそうです。

それを当園の田中園長が、子どもたちが安全に活用できるようにと自ら率先してひとつひとつ丁寧にヤスリをかけて仕上げました。

これはいままでもワークショップの素材として使用してきましたが、いずれも補助的なものでした。

先生はこの木片についても、いつかメインの素材としてワークショップに採り入れたいと考えていました。

先生は木片のひとつを手に取り、

「自然素材としての木は魅力的です。ひとが創り出した製品と違って化学物質など含まれていませんし、どんな子どもでも安全に操ることができて、自らいろいろな想像をそこに投影して遊べます。だからでしょうか、いま子どもの玩具ばかりか日常品なども天然の木の製品が注目されていますよね」

と、そんな説明をしてくれました。

ひと通り準備がすんだところに、年中クラスの子どもたちが集まってきました。

先生はまず線路に模した幅7cmほどの直線や曲線に切り出した紙片のいくつかをホールの床面に並べて見せました。

1枚1枚の紙片が線路のパーツであることを説明しながら、それらを思いつくままつなげて線路をつくりました。

ひとつひとつの紙片は短いものですが、つなげていくと長い線路になります。

それも直線や曲線をつなぎ合わせると、まっすぐ延びたと思ったら急カーブになったり、S字を描いたりと、紙片のかたちやつなげ方を変えていくだけで、まったく別の線路が生まれてきます。

目の前でどんどん変化していく紙片の線路に、子どもたちはもうじっと見ているだけではおさまらないといったようすです。

先生は子どもたちの〈早くやりたい!〉の思いに応え、

「それじゃ、みんなにもやってもらいますね。どんなふうにつなげても、どこにそれを置いていくかも自分で決めていいですよ、ただし、この紙片のつなぎ目は必ずのり付けして動かないようにしてください」

先生がそう指示すると、子どもたちはたたくさんの紙片のなかから自分の好きなものを数枚選び、それぞれの思う場所へ移動してすぐに線路づくりをはじめました。

子どもたちはどんどん貼り合わせてつなげていきました。

ひとりでつなげていく子もいれば、最初からお友だちと一緒につなげる子もいます。

しばらくして先生は

「どこまでもつなげていっていいけど、線路だから最後は全部つながるようにしてね」

と、目指す完成形への指示をあらためて出しました。

ある程度線路がホールに広がったところで、先生は子どもたちにいったんその作業を止めるように言い、ホールの端にみんなを集めました。

子どもたち全員でホールに広がる線路を眺めました。そうして眺めると、いまどんなふうに線路がつながっているのか、どこに線路が密集しているのか、いないのか、または途中で途切れている線路はないかなど全体が見えてきます。

先生は、それじゃあ、みんなでここにある線路をなぞるように実際に走ってみよう!と言い、子どもたち自らつくった線路にそって走ってみました。

まっすぐな線路もあれば、くねくねと曲がりくねった線路や途中で切れた線路もあって、どんな線路が走りやすいのか、走りづらいのかということも実感としてわかりました。

そこで、少し不都合な線路はここで修正を加えることにしました。

ここまでは年中・年長クラスとも同じ作業を行いました。

ただし年長クラスのこどもたちは、年中クラスがつくった線路をそのままに、そこへさらに線路をつなげて増やすことにしました。なので、ホールの床面にはいっぱいに線路が広がっていき、それでは足らずに子どもたちは廊下にまで線路を延ばしていきました。または平らな床面を離れ、園庭へ開く扉への上がり口にまで~その段差を気にすることなく~線路をつなげていきました。

年長の子どもたちによって、平面だった線路も複雑に絡み合って、若干の起伏が現れるようになりました。

線路を敷き終えたら、次に先生は電車づくりについて、年中・年長クラス共に同様の指導を行いました。

まず先生は一個の木片の片側に電車の色や窓、ドアなどをサインペンで描き入れました。それからその裏側にも、車両の模様や乗車している人の顔などを描き入れました。

木肌しかなかった木片の表面がみるみる電車のボディに変わっていきました。

それを見ていた子どもたちは、すぐさま次にやるべき作業を了解しました。

早速ひとり一人に木片が配られ、あちらこちらで電車づくりがはじまりました。

年中・年長クラス共に電車が仕上がった子どもから、自ら敷いた線路にその手づくり電車を走らせました。

どの子も電車を指先でしっかり握り、ガタガタン、ゴーゴーとうなり声を上げながら大はしゃぎです。

なにしろ真剣な表情で、自ら紙片の線路上を電車と共に走っている姿を見たときはただただびっくりしました。

そんな光景を目の当たりにして先生は

「ITやAIが発達したこの時代、子どもたちはそんな機能を搭載したおもちゃなどいくらでも簡単に手に入るだろうし、実際家庭でもそうしたおもちゃやゲームで遊んでいるはずだけれど・・・こんないたってアナログで、しかもリモコンで動くわけでもなく、自分の手の動かさなければ微動だにしない木片を、これほどまで夢中になって遊ぶとは!?」

と、想像もしていなかったことに驚いたようすでした。

どこの街にもいくつもの家やビルが建ち並んでいるように、最後に線路の周辺にすてきな街をつくりました。

今回、それも線路や電車に合わせてとてもシンプルなものにしました。

まずは画用紙を二つに折って、三角屋根の家を模した形に切り取りました。

二つに折ったことで、少しの角度をつけてひろげれば、1枚の画用紙でもしっかり立つことができます。

そこにそれぞれが好きな色や模様を描いて、自分だけの家に仕上げることにしました。

これもやはり数多く切り取って子どもたちに配りました。

年中・年長クラス共に、子どもたちはさらにその家に窓や扉を切り抜いて、思い思いの家をつくりはじめました。

そして、出来上がった子から線路を中心に好きな場所に置きました。

ホールの床いっぱいに敷かれた線路と、その上を走るたくさんの電車、そしてその沿線に並ぶ個性豊かな家々。

見ているうちに、架空の街並みというより、どこか現実に存在する街の景色に見えてきました。

にぎやかな商店街や近くを走り抜ける色とりどりの電車の轟音、それにかぶさるように聞こえてくる子どもたちの明るい笑い声。

年中・年長クラス共に、ワークショップ終わりに全員で自分たちのつくり上げた線路のある風景を鑑賞しました。

年中・年長クラス共に、自分でつくった家と電車は子どもたちの希望で持ち帰ることにしました。

子どもたちがクラスに戻った後、先生や田中園長、中村主任保育士らがホールの床面に残された線路を見ながら、

「このまま捨てるのも忍びないので、中央に残った一部分をエントランスにあるブックコーナーの床に敷いてみませんか」ということで即決し、早速一部分をそのまま移動させました。

当日お迎えに来た保護者の方々がそれを見て、子どもたちからそのいきさつなどを聞いて感心したり、なかには子どもたちが帰り際にまた遊びはじめたりしていたようです。

松澤先生は、ワークショップの直前にこう話していました。

「初めて試みるテーマに不安も期待もあるのですが、やはり一度は取り上げたいテーマだったので、これを手掛かりにまた新たなテーマのヒントが得られればいいかな、と思います。もっとも子どもたちがこのストレートなテーマにどんな反応を示すのか、それにもよるけれど…。

でも鉄道って夢がありますよね、特に子どもにとってはどこまでも走って行けるような、そんな無限大の夢が」

またしても話しは逸れますが、世界初の蒸気機関車は1804年に英国で試走され、1825年に実用化されたといいます。

これを機に、欧州では鉄道を描いた絵画が数多く生まれ、いまでも高い評価を得た作品が世界中に残されています。それまではまったく存在しなかった鉄道ですから、当然モチーフとしては時代の最先端というわけです。

つまり鉄道の誕生は、アートにも多大なる影響を与えたということです。当然、それは日本画壇でも然り、浮世絵にまで登場してきました。

またアートばかりか文学にもそれは表れます。例えば、夏目漱石の有名な小説『三四郎(1908・明治41年)』の冒頭は、ご存知のように汽車の中の描写からはじまります。

もう少し続けると、昭和の子どもたちは、

♪~運転手は君だ/車掌は僕だ/あとの四人が電車のお客~

と唄いながら「電車ごっこ(文部省唱歌:1932・昭和7年)」という遊びに夢中になったものです。

また、こんな歌もよく唄いました。

♪~線路は続くよ どこまでも/野を越え山越え 谷越えて(中略)/ 楽しい旅の夢 つないでる

一般的に知る『線路はつづくよ、どこまでも(NHKみんなのうた:1962・昭和37年)』ですが、これは実はアメリカ民謡で、原題は「 I’ve Been Working on the Railroad」という黒人労働者による堤防工事についての歌です。

いまはおそらく、「電車ごっこ」などはしない(知らない)でしょうし、『線路はつづくよ、どこまでも』を唄うことなどないのでしょう。

それでも先に記しましたが、子どもたちが木片の電車を手に、夢中で遊ぶ姿は、ある意味「電車ごっこ」に近い姿だったのかもしれません。

話しを戻しますが、松澤先生は、先にも述べたように木片についてもこだわりを持っていて、

「一枚の、なんの変哲もない木片ですが、この一枚には想像力を喚起する無限の力が備わっていると思うんです。ただ見るだけで、またそれを手に取って木のぬくもりを感じるだけで、ふいにあれもこれもと新しい想像が芽生えてくるんです。だから最新の、いわば流行のおもちゃと違って、普遍性があり、飽きるということがない。

でも、正直子どもたちの反応はどうかな?と心配もしていたのですが、結果はご覧の通りで、むしろこれほどまでに木片に対して愛着を持って、我を忘れて真剣に遊ぶとは思いもしませんでした。

そう思うと、子どもたちが本来持っている創造力の高さ、逞しさのようなものに圧倒されますし、ほんとうの遊びというものを子どもたち自身は知っているのかもしれませんね。

これには、今回ほんとうに驚きと感動さえ受けました。今回は子どもたちに脱帽です」

そんなふうに笑って、話しを終えました。

保育園の近くにある青梅線の線路、おそらく子どもたちも慣れ親しんだ景色だと思います。

線路の向こうに見える奥多摩の山々の稜線も冬に向けて美しく見えてきます。

今回は、その景色を感じながら、線路(道)に見立てた紙を繋げ、子どもの書き出す景色を広く展開させていくことに挑戦します。

線路(道)を繋げて、自分の持っている紙を繋げて、四角ではない、俯瞰された町が出来上がったら面白いと思います。

written by OSAMU TAKAYANAGI