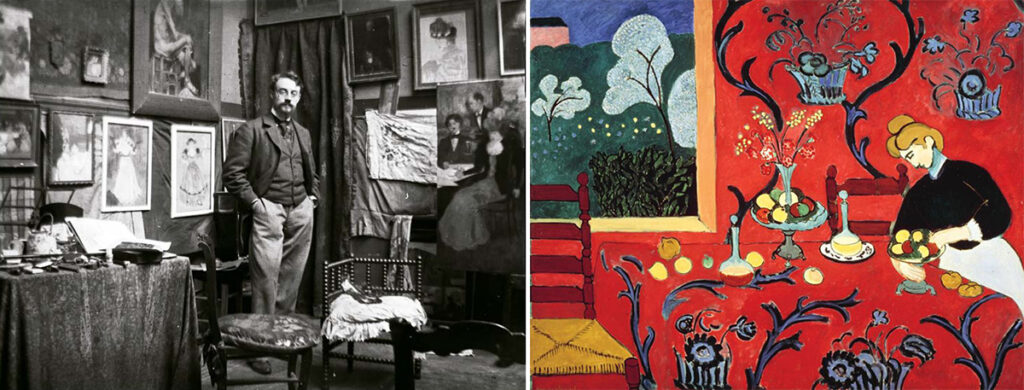

著名な美術家は、「絵筆の運びのひとつひとつが絵画の本質」という

現代美術家・森村泰昌氏の著書に、〝作品づくり〟について触れた、こんな一節があります。

「それは『旅』だとも言える。旅ですから行き先がある。美しい風景とか、感動的な神話世界とか。でも画家は旅の途上で気づくのです。たどり着くべき目的よりも、出発地から目的地にいたるまでの道すがらに起こったあれやこれやこそ、旅の醍醐味である」

そして、「目的地に到達すること(=完成形)が問題なのではなく、旅の途上の一歩一歩が旅そのものであるように、描いている最中の絵筆の運びのひとつひとつが絵画そのものの本質である」と。

これは、十年以上前に出版された『美術、応答せよ!』(筑摩書房)という著書の中の「作品が完成するとはどういう状態ですか」という問いに答えた文章のほんの一部分です。しかし、読んだ当時、このわずか数行の言葉が筆者には強く響きました。

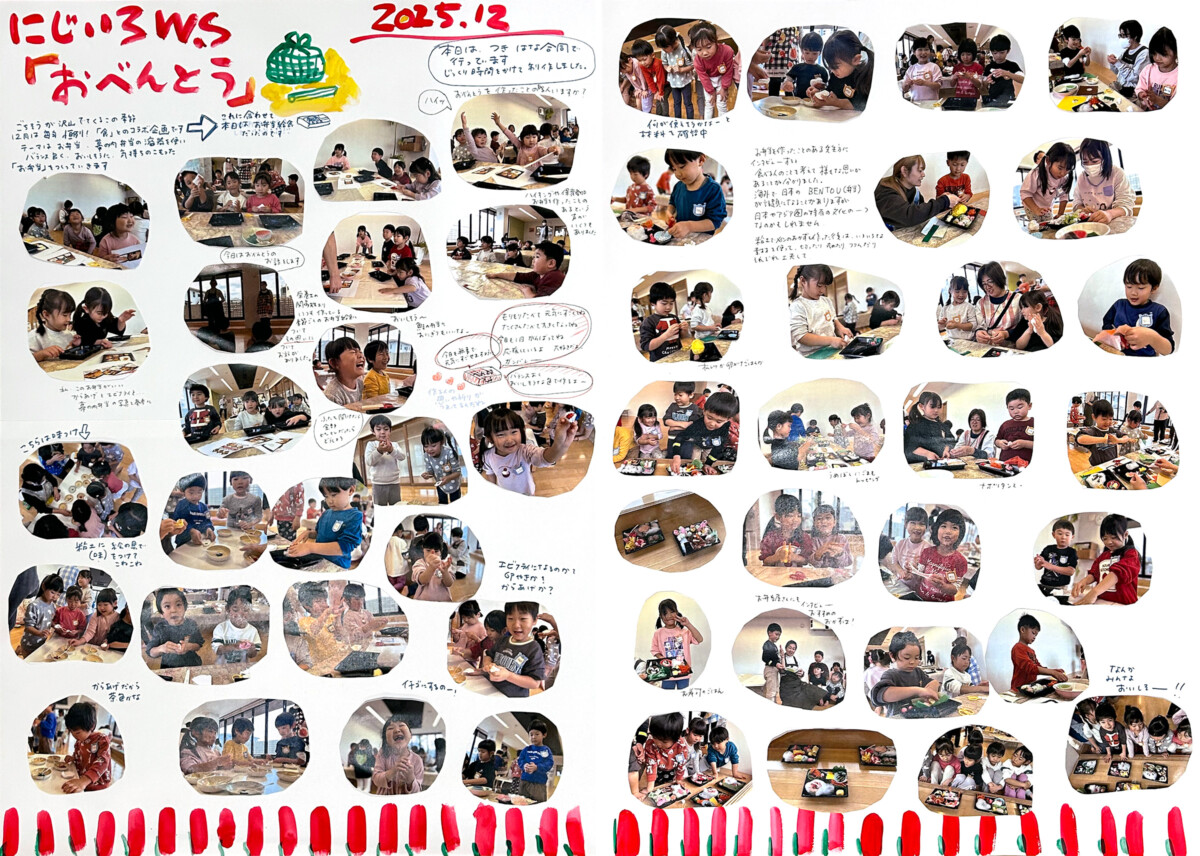

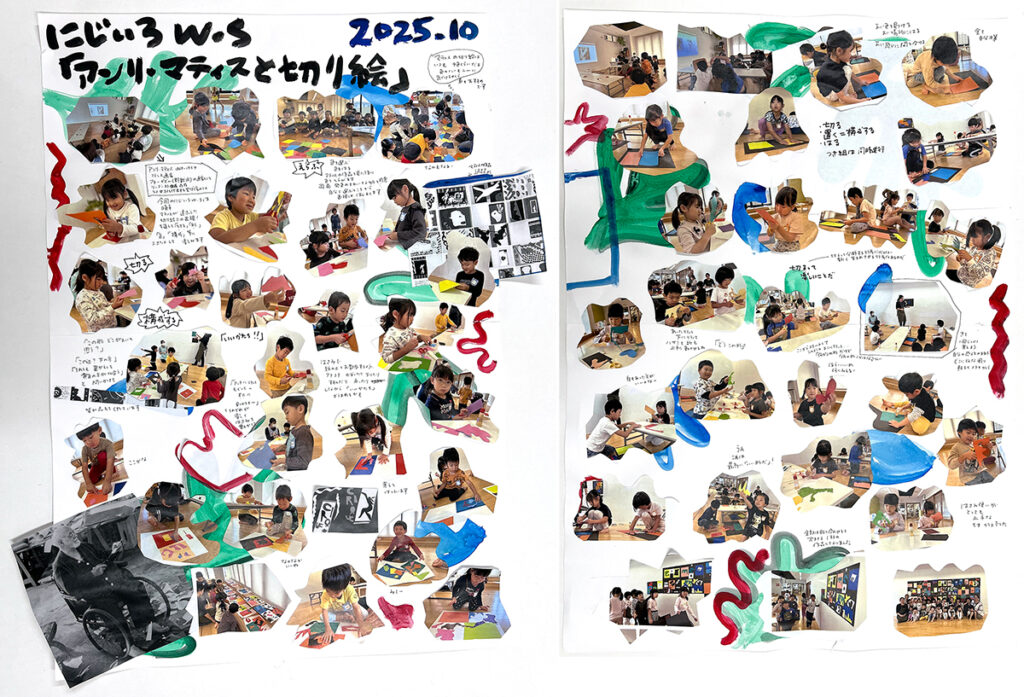

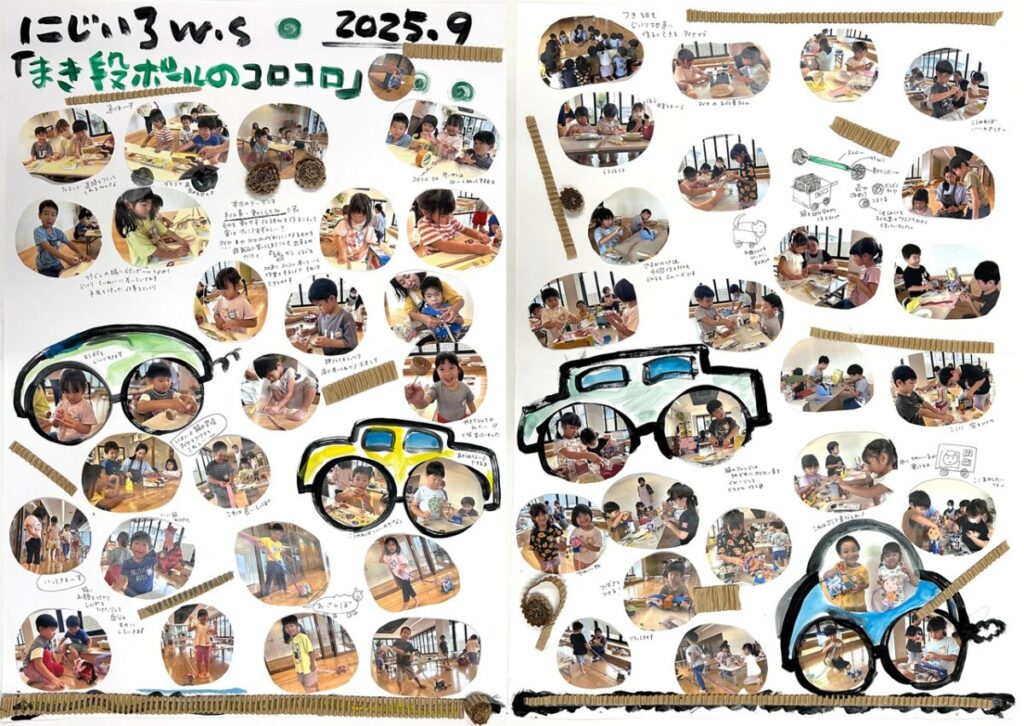

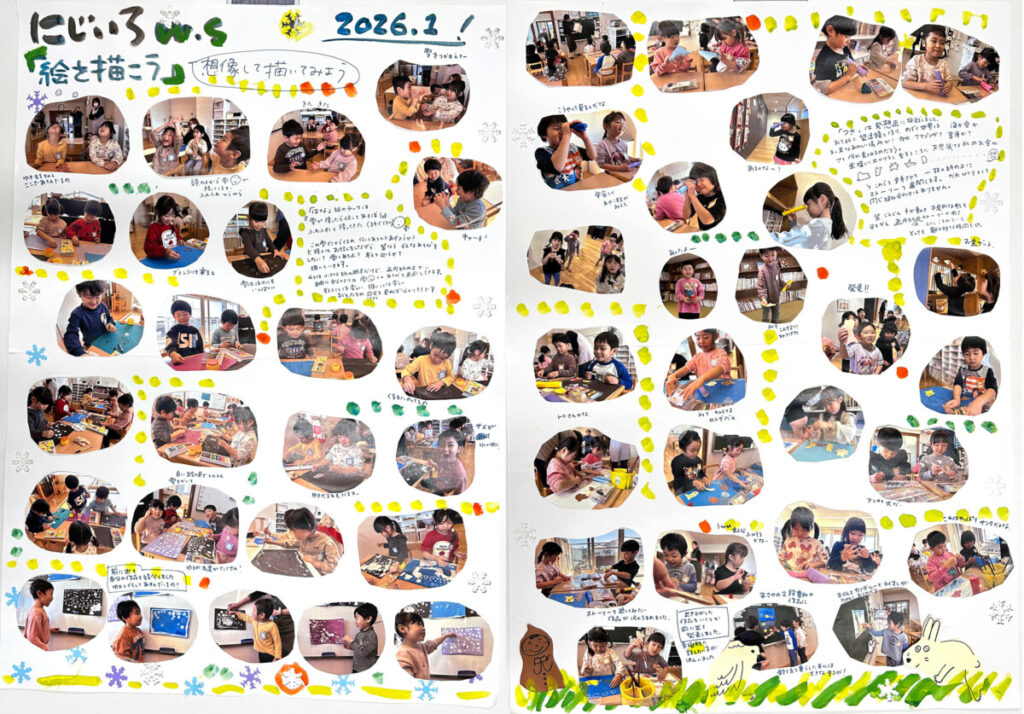

さて、2026年最初のにじいろワークショップですが、上記の一節を久しぶりに想い出しました。

年中クラスは、〈雪〉を模した紙片から「雪のある景色」を想像します

今回のワークショップは、年中・年長クラスそれぞれの部屋で行いました。子どもたちにとっては勝手知ったる空間ですから、いつものワークショップとは違う発想や作品が生まれるかもしれませんね。

テーマは「絵を描く」。一見、シンプルで易しそうですが、これが一番難しい。

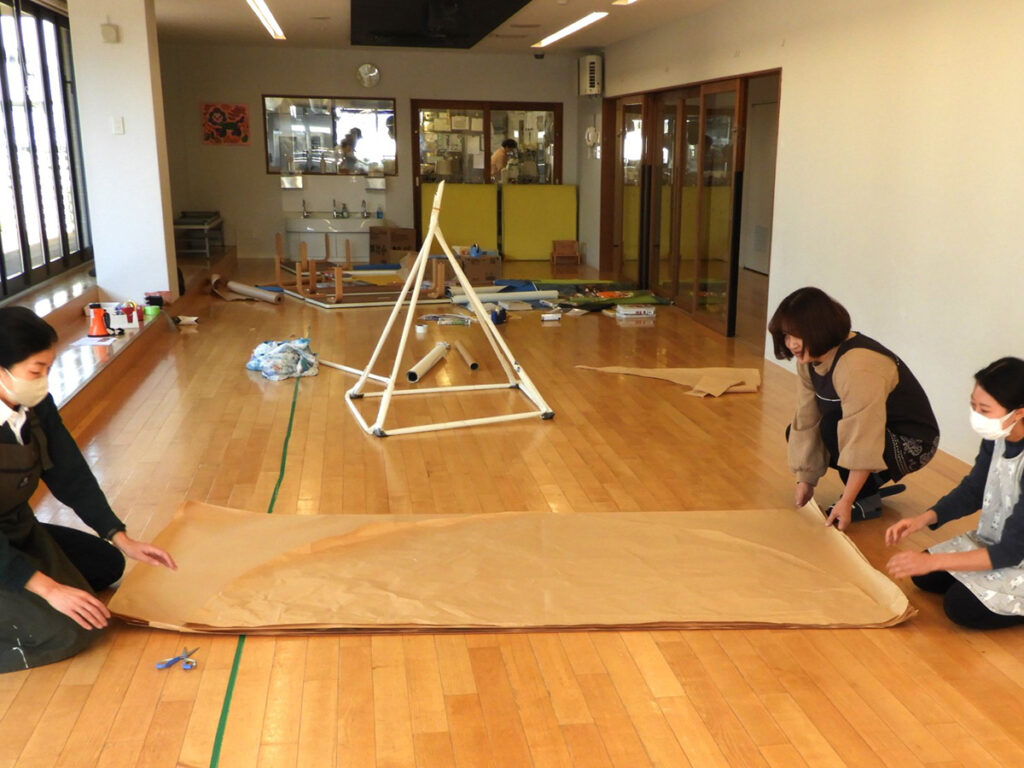

まずは事前の準備です。

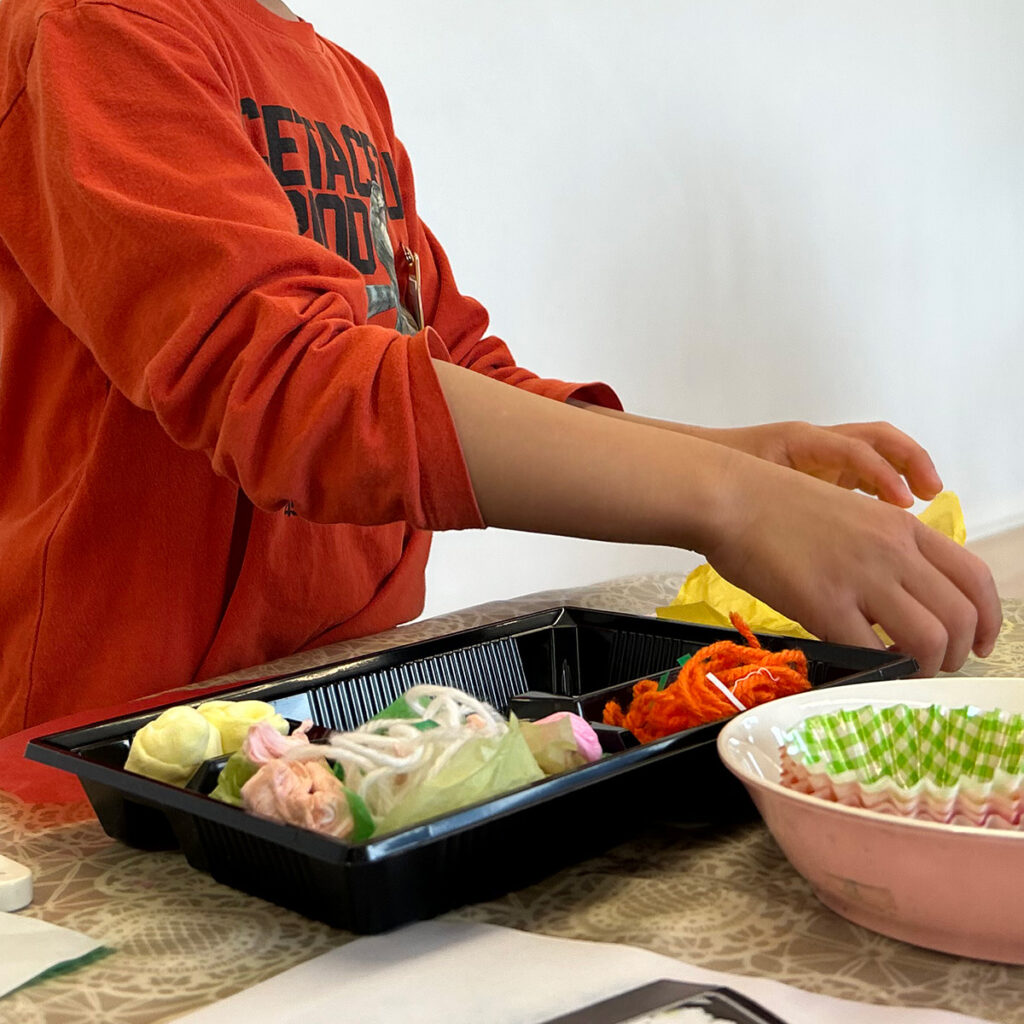

はじめに白い画用紙から〈雪の結晶〉の型をたくさん切り抜きます。といっても、ハサミで切り抜くのではなく、本体に白い画用紙を差し入れてボタンを押す(パンチする)だけで簡単にきれいに〈雪の結晶〉の型ができるという優れモノを使います。でも、1枚ずつ型を抜いていくので、手間のかかる作業です。

次に、やはり白い画用紙から直径約3~5cm台の円形をハサミで切り取ります。それも正円ではなく、アバウトにゆるやかなカーブを保ちながら切った、1枚1枚まちまちの円形です。これは、空から落ちる〈雪〉を模しています。

ここまでは年中クラス向けの準備です。

引き続き年長クラス向けの準備ですが、今度は色画用紙からさまざまな形の〈ピース(紙片)〉を切り取ります。形は特に意図することなく、ハサミと手のおもむくままランダムに切っていきます。ただし、どの形のサイズもおおよそ子どもたちの手のひらに収まる程度を基準に、その前後の大きさであれば許容範囲としました。

あとは、年中・年長クラス共に絵の具(青、黄、赤、緑、白)一式とクレヨンを用意しました。

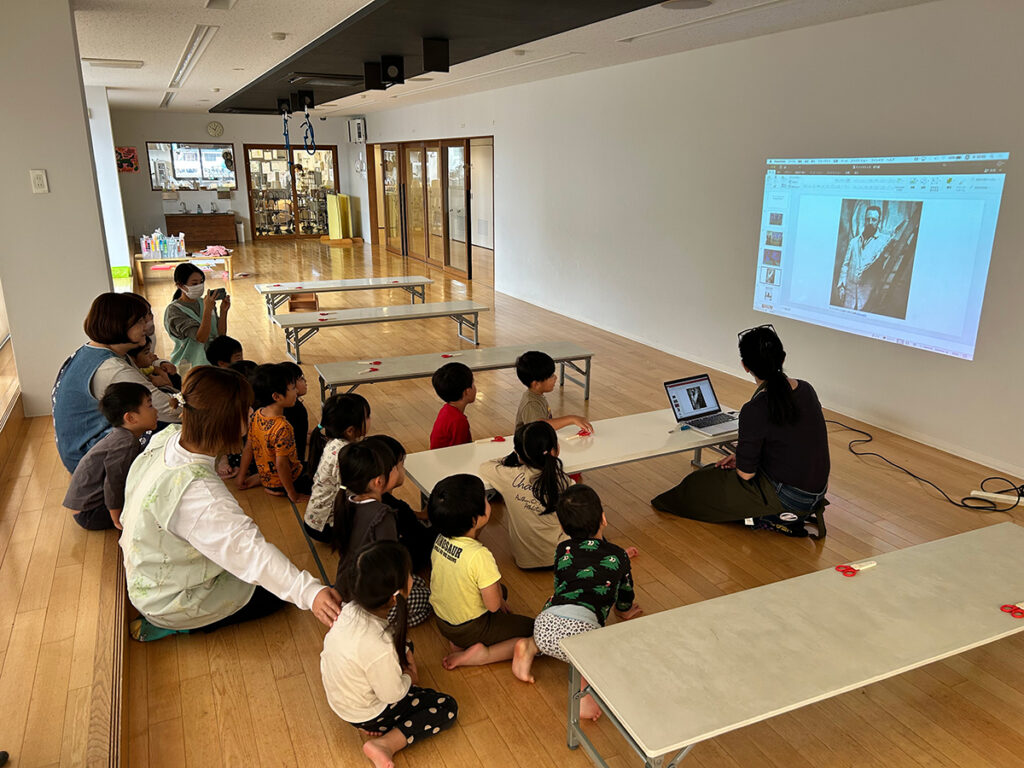

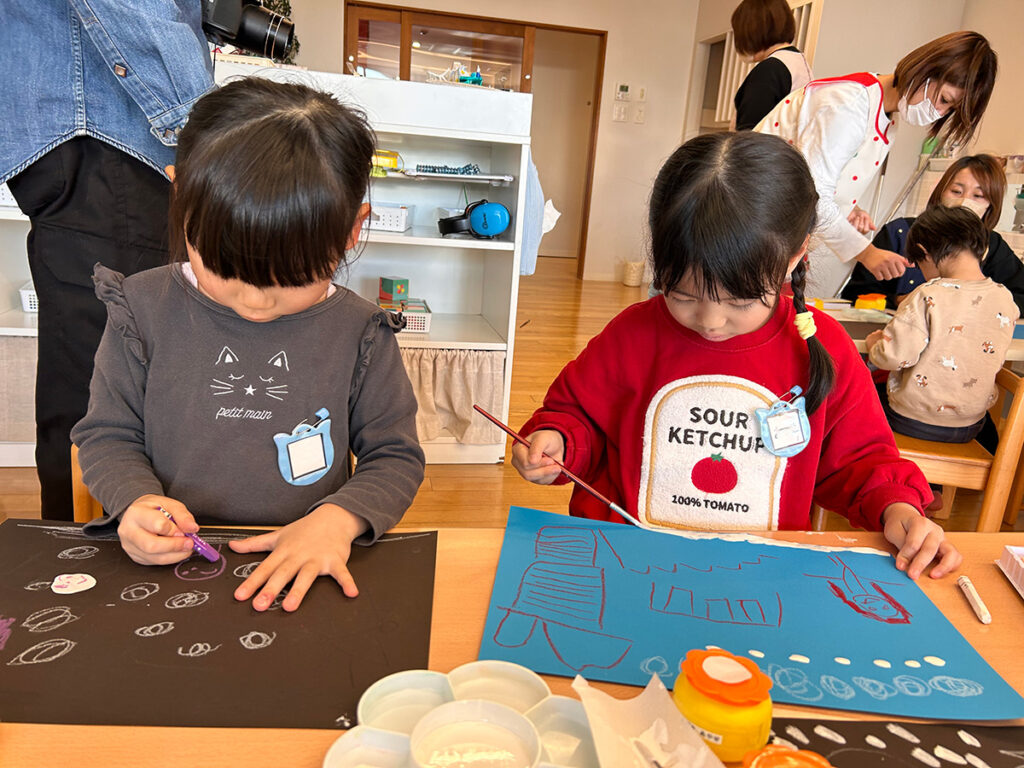

年中クラスのはじまりは、先生の〈雪〉にまつわる話からです。先生はいつものように子どもたちとの掛け合いを楽しみながら、ユーモラスに話を進めていきました。

そして、突然、事前につくった白い円形の〈雪〉を模した紙を子どもたちの頭上からゆっくり、はらはらと落としてみました。突然教室に降り出した〈雪〉に、子どもたちはそれを掴もうと大はしゃぎです。

その光景は、まるで本物の雪景色のなかに居るかのようでした。

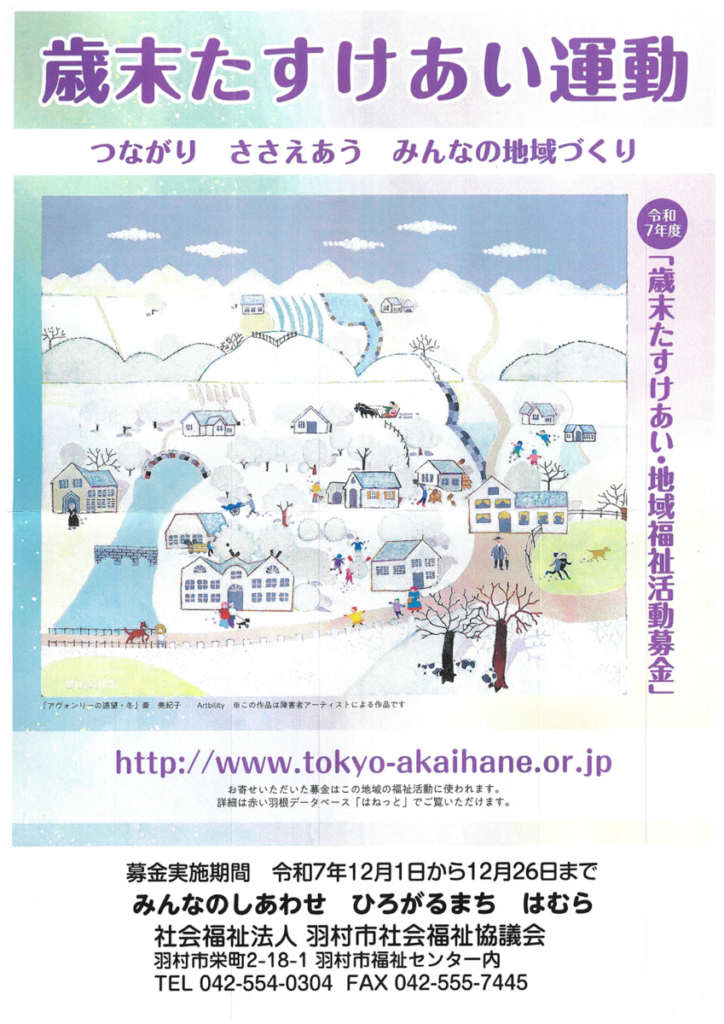

それから先生は1枚の色画用紙を手にして、いま降り落とした白い円形の紙を1枚つまむとその色画用紙の中心に置いてみました。背景の色のなかに、ポツンと1枚の小さな白色はきれいでよく目立ちます。

さらにそれを、画面の左や右の端に置いてみました。そうかと思うと、今度は上や下の四隅に置いて見せました。とうとう画面上のあちらこちらにぐるぐると移動したのですが、なかなか位置が定まりません。

「これ、どこに置くのがいいと思う?どこが一番ぴったりハマるかな?」

と先生は子どもたちに訊ねました。その問いに子どもたちは答えましたが、違う意見が飛び交うばかりでやはり決まりません。

「それじゃあ、この〈雪〉を画面のどこに置くのがいいのか、自分でやって見せてください」

先生はそう言い、子どもたちそれぞれに好きな色の画用紙を選ばせ、白い〈雪〉の紙片を渡しました。

どの子も色画用紙と白い〈雪〉をにらみながら、自分の思う位置を真剣に考えはじめました。

最後はしっかり自分でその位置を決め、動かないようにのりで固定しました。

さてここからが本番です。

目の前の〈雪〉を貼った色画用紙の画面をじっくり見て、そこから想像する「雪のある景色」を描いていくというのが、今回の作品づくりの課題です。

描く対象(モチーフ)は、あくまでも自分自身で〝想像〟した景色だけということです。

したがって、描き込む模様や絵は自由に、思うままにのびのびと・・・ですが、これは今までもやってきたことなので特別なことは何もありませんね。

画材は絵の具やクレヨンを使います。それからリアルな雪の感じを出したい子には、スタンプで作成した〈雪の結晶(型)〉を配りました。

今回年中クラスの子どもたちへの課題となったこの創作について、

「見たままを写生するのではなく、あくまでも〝想像して描く〟ということにこだわりました。だからと言って、ハイ描いてください、と簡単にはいかないのが実状です。

それでも、子どもたちの想像力を活かした、内容のある作品づくりを目指したかったので、想像力を引き出すための〝きっかけ〟があれば、それに引っ張られて作品が具現化できるんじゃないかと考えました」

先生がそう話す通り、〈雪〉を模した形の紙を手掛かりに子どもたちの想像力は膨らみ、誰もが自分の頭のなかだけでつくり上げた想像上の「雪のある景色」を完成することができました。

最後に、一人ひとりが自分の作品について、自分自身の言葉で発表して終わりました。

〈ピース(紙片)〉探しからはじまり、「想像の世界」を描くまで

年長クラスは、「絵を描く」という同一テーマながら、明らかに年中クラスとは異なる展開となりました。

先生ははじめに色画用紙を数枚持ち、それぞれの色が持つイメージについて話しました。

「青色は空?海?それとも・・・」というように、色彩だけで子どもたちの想像力を刺激していきました。

それから先生は、色紙を筒形に丸めて目に近づけ

「どんなものを描こうかな?いろいろなヒントが周りにあるはずだよ」

そう言いながらその筒型を望遠鏡のように覗きはじめました。

子どもたちも教室のなかをきょろきょろ眺めはじめたところで

「じゃあ、みんなもこれ(望遠鏡)をつくって、見つけてみよう」と先生の声がかかりました。

子どもたちは好きな色の色紙を選び、早速手づくりの望遠鏡で周囲を覗きはじめました。

子どもたちが覗いたその先には、いったい何が見えたのでしょうか。

まず子どもたちが発見(気づいた)したのは、子どもたちの後ろの壁に掛かったいくつかの妙な形の紙片でした。

「なんだ、なんだ!?」「ほかにもあるかも」と騒ぎだしました。

その妙な形の紙片とは、先生が先に準備した色画用紙から切り取ったさまざまな形の〈ピース(紙片)〉でした。

あらかじめ保育士にお願いして、子どもたちに見つからないようそれを教室の壁にそっと掛けておいたのです。

実は、ほかにも園内のいくつかの場所に隠しておきました。

ざわざわと落ち着かない子どもたちに向かって、先生は高らかにこう叫びました。

「園内にまだまだ〈ピース〉が隠されているかも。さ、みんなで探しに行くぞ!」

どうやら唐突に、特別アトラクション『ピース(紙片)探しゲーム』の開始宣言をしたようです。

先生を先頭に、年長クラスの子どもたち全員が〈ピース〉探しに教室を飛び出していきました。

2階から1階へ、図書スペースやエントランスを探索、それからぐる~っと廊下を回りいつものホールまで。

するとあちらこちらから子どもたちの「あった!」「みつけたよ」の声が聞こえてきました。

それにしても、なんとまあ、遂にアートとアトラクションを融合させてしまいましたが、大丈夫でしょうか。

しばらくして、子どもたちは見つけた〈ピース〉を大事そうに握って教室に戻ってきました。

たくさん見つけた子も、そうでない子も、みんな満足そうな笑顔です。

全員が教室に揃ったところで、先生は1枚の〈ピース〉を取り出し、

「これ、なんに見える?じゃがいもっぽいし、ソラマメにも見える」

そこでそれにクレヨンで目、鼻、口を描き入れました。すると、じゃがいものようなソラマメのような形のなかに人の顔が現れました。どこかで見たマンガのような顔です。

〈ピース〉はそれぞれ違う形なので、眺める位置によっていろいろなモノに見えてきます。

子どもたちも自分の見つけた〈ピース〉を眺めて、

「これカメだな」「でっかい鳥?」「魚だよ」「かわいいウサギ」「ぜったい恐竜!」「ポケモンかも」・・・と。

確かに形がばらばらなので、見えるモノもばらばらです。

1枚のただの紙の〈ピース〉なのに、それぞれの見方(想像)次第で、どんなものにでも見えてくるから不思議です。しかも、どうやら同じ形でも、個人個人で違うようです。

そんな子どもたちに先生は、

「いま先生が描いたように、自分の見えたままのモノをクレヨンできちんとわかるように仕上げてごらん」

と指示しました。

子どもたちはそれに従い、自分の〈ピース〉を見えた通りのモノになるよう、クレヨンで仕上げていきました。そこに絵を描き込めば描き込むほど、そのモノにしか見えなくなるから驚きです。

それから次に色画用紙を選び、その〈ピース〉を自分が最も良いという位置に置いてみるように促しました。

年長クラスの子どもたちは、気に入った形の〈ピース〉は複数使っても良いことにしました。

ここからの作業はほぼ年中クラスと同じです。〈ピース〉の位置が決まればのり付けをして、さらにクレヨンや絵の具を使い、自分の〈ピース〉がその画面のなかの主役になるよう、背景などを描き加えていきます。

年長クラスの子どもたちも、当然モチーフは自分の頭のなかで描いた想像のみです。

そうして、どの子も自分にしか見えない「想像の世界」の構築に没頭していきました。

最後にはやはり一人ひとりが自分の作品について発表したのですが、興味深いのは、どの作品にもその子自身が描いた「物語」が存在していたことです。美しい絵(作品)が1枚単独でそこに在るというより、その絵はひとつの物語のはじまりか、終わりか、その途中なのか、長い物語の一部分のように思えたのです。

また、偶発的なこととは思うのですが、いく人かの絵の世界観がつながって見えたのです。登場する主人公はどれも異なって存在しているのに、大きな括りでいえば壮大な『海の物語』や『大地の物語』ということで連続した物語を成しているような、そんな奇妙な連鎖を感じました。

先生は子どもたちの発表終わりに、やはりそのような感想を述べて終えました。

制作過程で何を考え、何を学び、何を体験するかに重きを置きたい

ワークショップ終了後に、先生と「年長クラスの子どもたちの〈ピース(紙片)〉に対する見え方の反応が早かったですね、感性の豊かさも感じました」などと話しをしていたところ、年長クラスのクラスリーダーである三浦保育士からこんな話を聞きました。

「このクラスの子どもたちは年中クラスのころから日頃似たようなことをしているんですよ。

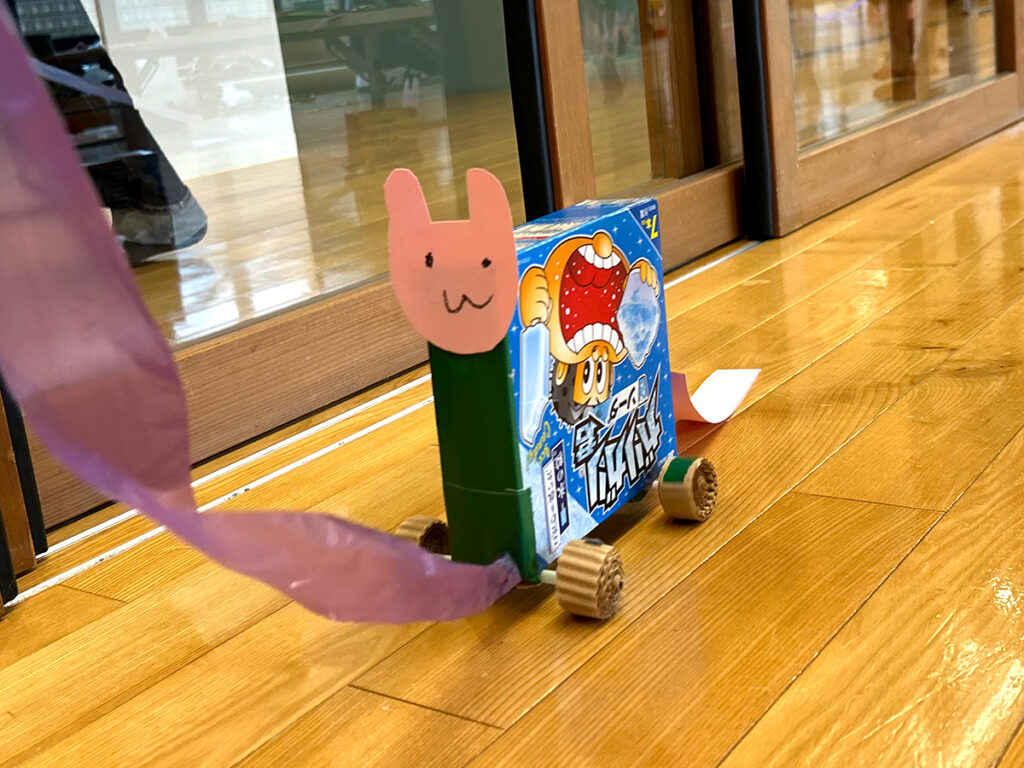

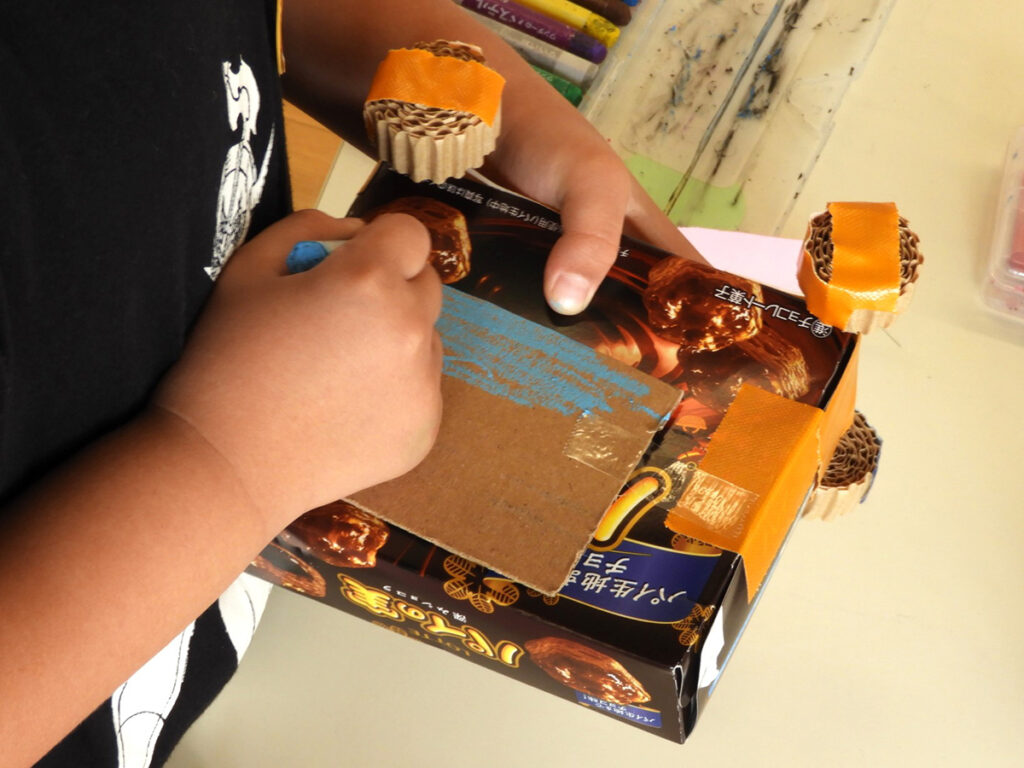

ワークショップで使った用紙の切り落とした部分、要は〈ピース〉のような半端な紙だとか、古紙や使い捨てたパッケージなどの不要な紙類をひとつの箱に集めていて、子どもたちには空いた時間に好きな紙を選んでそれに絵を描いて切っても折っても構わないよ、と言ってきたのですね。だから今回のようなことには、ある意味慣れているで、すぐに対応できたのかもしれません」

そう言うと、教室の棚に置いてあった不要な紙類を集めているという箱を見せてくれました。

段ボールのなかにはそうした類のものがたくさん入っていて、思わず「凄い!」と声を上げてしまいました。

ほかの保育士たちも日頃からこうしたさまざまな取り組みをしているというので、当園の子どもたちが平然と先生の指示に対応できたり、上達も早かったり、何よりもアートへの関心が高いのだということにあらためて気づかされました。地道なことですが、日々の積み重ね、ってほんとうに大切なのだということも痛感しました。

では、ここでにじいろワークショップを企画・指導する松澤先生に話しを聞きましょう。

「絵画でいえば、作品をつくるというのは描いて終わるというのではなく、その過程にこそ面白さがあるから作品をつくり続けていけるのだと思うんですね。

もちろん面白いといっても、そのままの意味ではなく、考えたり悩んだり、そのものとの葛藤がいくつもあって結構しんどかったりもするけれど、喜びもあったりして、それでようやく辿り着いた先にひとつの作品、ひとつの物語が生まれるというようなことですが。

いわゆる学校教育では〝作品をつくる=仕上げる〟ということに重きを置くので、どうしてもその制作過程のことには触れないし、特に教えないでしょ、まあ時間の制限もあったりするので。

でも、絵を描く上では、作品づくりの過程にこそ意味があるし、そこが一番面白いはずなのにね。

今日の子どもたちも、年中・年長共にまずひとつの〈ピース〉を画面上のどこに置く(貼る)のがいいのかいろいろ考えて悩んで・・・そういう時間がとても大事ではないかと。

それから年長の子どもたちは、何も意図せず切り抜いた図形に個人個人で意味を持たせることができた。そのモノに生命を吹き込んだのは子どもたち自身ですからね。これは想像する、発想する上では重要なことです。

そうした作品づくりの過程を経たからこそ、最終的に子どもたちの〝物語〟は作品のなかに生まれたのだと思います。なによりもそういうことを体験できたのは良かったんじゃないかな」

満足そうにそう言うと、さらに続けて

「本来アートを学ぶ上では、作品の出来上がりの評価は二の次でいいような気がします。これからもワークショップでは、制作過程で何を考え、何を学び、何を体験するかに重きを置きたいですね、学校じゃないですから」

先生は笑いながら話しを終えました。

written by OSAMU TAKAYANAGI