ヒノトントンZOOからはむらのおすすめスポットへ

はむら家族プロジェクトの一環でヒノトントンZOOを会場に「愛情はむらまつり」を開催します。

親子で遊びながら新たな羽村の魅力を発見できるイベントやプレゼントを用意します。

ぜひ、お越しください。はむりんにも会えますよ!

日時

11月16日(土曜日)・17日(日曜日)午前9時30分から午後3時30分

はむら家族プロジェクトの一環でヒノトントンZOOを会場に「愛情はむらまつり」を開催します。

親子で遊びながら新たな羽村の魅力を発見できるイベントやプレゼントを用意します。

ぜひ、お越しください。はむりんにも会えますよ!

11月16日(土曜日)・17日(日曜日)午前9時30分から午後3時30分

今年の夏は、列島各地で40度を超える暑さに見舞われました。

年々この暑さも厳しさを増し、おとなはもちろんですが、子どもたちも心身共に疲弊することが多くなりました。

テレビ・ラジオ等で〈危険な暑さ〉と報じられれば、不要不急の外出を控えるしかありません。

いつもなら子どもたちのにぎやかな笑い声につつまれる近所の公園でさえ、早朝から夕方までひっそりと静まりかえり、公園内の遊具も微動だにせず、強い日差しにじっと耐えているように見えました。

考えてみれば、コロナからはじまってこの数年、小さな子どもたちが当たり前に体験してきたことができなくなり、あれもこれもと我慢ばかりを強いられてきたように思います。

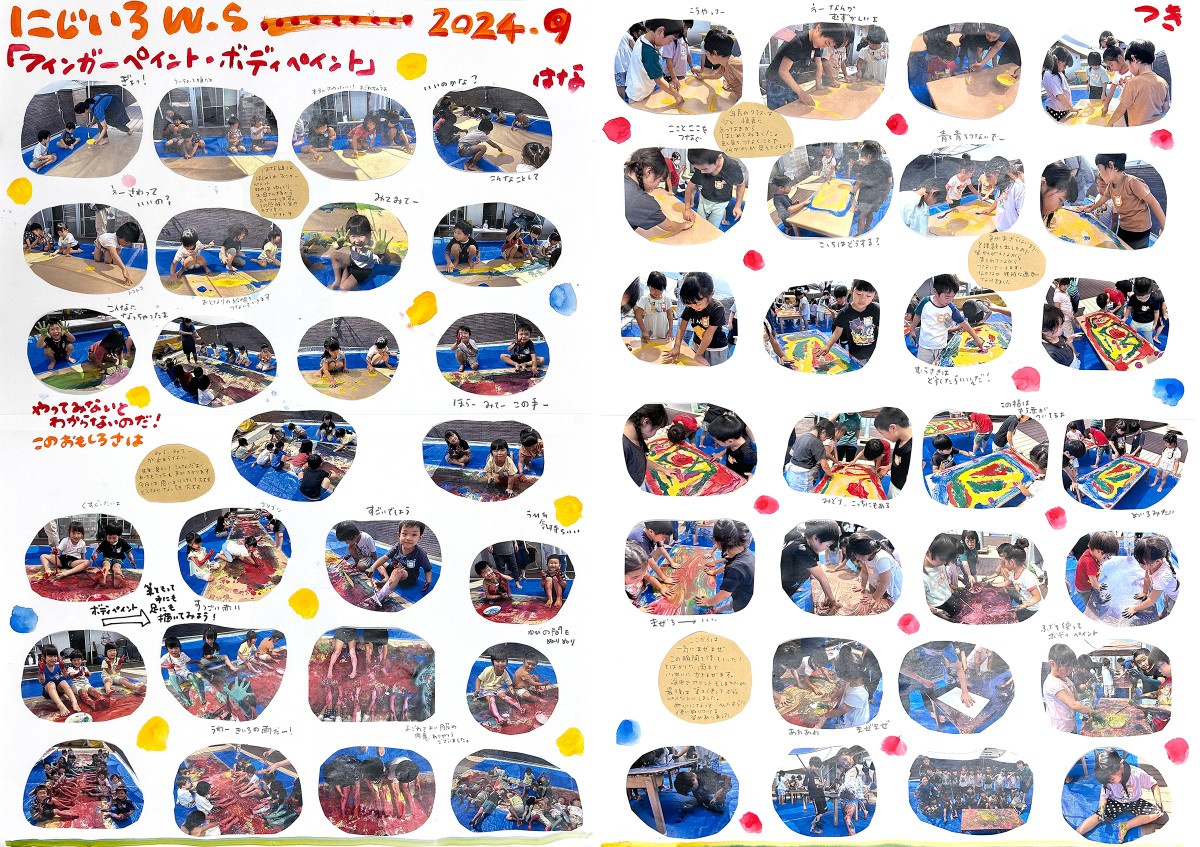

にじいろワークショップを企画・指導する松澤先生は、こうした現状を、常に子どもたちの目線で捉え、この数年ずっと胸を痛めてきました。

「この夏最後のワークショップは、あまり難しく考えず、子どもたちが無我夢中になって、思いっ切りこころもからだも解放できるものにしましょう。理屈ぬきで純粋に、それでいて日常では味わえない、いま、ここでしか体験できないこと」

先生はそんなことを思いました。

そこで過去の事例をふり返ってみたら、ちょうど昨年も一昨年もこの季節に行っていて、もっとも子どもたちが大はしゃぎをしたテーマがありました。

それが、今回の「ボディペイトまたはフィンガーペイント」です。

昨年は「ボディペイントを起点に、新たな〈アート〉体験を(※2023年7月)」、一昨年は「フィンガーペイント・大きなにじ(※2023年7月)」というテーマで行いました。

いずれも日常でこんな体験はできませんし、ましてやおとなになってからなどもってのほか。

そして、なによりも、このにじいろワークショップでしかできないことでもあります。

年長クラスの子どもたちは二度目の体験ですが、年中クラスの子どもたちは初めての体験です。

とはいえ毎回趣向を凝らす先生のこと、二度目であろうと初めてであろうと、つまるところ今回も、今回限りの「ボディペイントまたはフィンガーペイント」となることは間違いありません。

さて、先生の思うようなこの夏最後のワークショップとなったのでしょうか。

昨年は、やはり猛暑続きだったために、本来なら屋外で行いたいワークショップでしたが、やむを得ずいつものホールにブルーシートを敷き詰めて実施しました。

一昨年は、2階のバルコニーにサンシェードを張り、その下で行いました。

今回は悩んだ末、やはり屋外で行うことを選択して、一昨年同様2階のバルコニーで行うことにしました。

保育士たちは朝早くからその準備におおわらわです。

まずは強烈な日差しを遮るため、2階バルコニーにサンシェードを張りつける作業を。

次に子どもたちが室内から裸足でサンシェードの下に入り込める動線を確保し、それからワークショップ終了後に暑さで火照ったからだを一気に水で冷やせるようシャワーの準備も整えました。

またこのシャワーは、全身が汚れることを想定して、その汚れを洗い流すことにも使います。

そして仕上げは、サンシェードの影になるバルコニーの床面にブルーシートを貼る作業です。

このブルーシートの上が年中・年長クラス共に子どもたちの作業エリアになります。

これで、ちょっとしたに〈じいろワークショップ屋外教室〉の完成です。

最初にサンシェードの下に集まったのは年中クラスの子どもたち。

その足元のブルーシートの中央には、端から端までロール状のクラフト紙が長い一本の道のように貼り付けてあります。これはあらかじめ先生と保育士が準備したものです。

これが、今回の年中クラスの子どもたちが描く、大きくて長いキャンバスということです。

手づくり感たっぷりの屋外教室や、この長く延びた1枚のクラフト紙を目の当たりにした子どもたちは、少々落ち着かない面持ちで立ちすくんでいましたが、先生はすかさず

「このクラフト紙を挟むように、人数を半分に分けて両側に座りましょう」と声をかけました。

子どもたちは保育士の指示のもと、クラフト紙を挟んで両側に向かい合うように座っていきました。

先生は、先に用意しておいた黄色の絵の具の入った溶き皿を手にして、大きめな筆先をそれにたっぷり浸し、子どもたちの前にあるクラフト紙の端へその黄色の絵の具を一滴垂らしました。一滴といっても、とても大きなかたまりです。

それを、子どもたちの人数分、子どもたちの目の前に一滴ずつ等間隔に垂らしていきました。

もちろんそれはクラフト紙を挟んだ両側の子どもたちの目の前にですから、垂らし終わるとクラフト紙には黄色くてやや大きな点の線がまっすぐに二列出来ました。

子どもたちは目の前に垂らされた黄色い大きな点のかたまりをじっと見ていましたが、これからどうなっていくのかさっぱりわからないままです。

先生はそんな子どもたちと一緒に座り、まずは自分の人差し指を一本掲げると、

「おかあさん指、こうやって1本出してみよう」

そう言って、子どもたちにも人差し指を1本掲げるように促しました。

上手に人差し指を出せない子には、

「あれれ、おかあさん指がいなくなっちゃったかな?それならおにいさん指(中指)でもいいよ」

と言って、先生は両手の二本の指を掲げ、

「はい、それじゃあ、みんなでお指の体操開始!」

先生は自分の指を揺らしたり、折り曲げたり、最後は全部の指を握って、伸ばして・・・。

子どもたちもそれを真似て、忙しく両手の指を動かしました。

子どもたちは、いつのまにか笑い顔に変わり、気持ちも和んでいきました。

初めて体験することには、それについてくどくど話しをするより、まずは楽しんでワークショップに臨むことが大事、そんな先生の言葉通りにさっきまでの不安なようすがいまは見られません。

先生はそのままの流れで、

「では、おかあさん指でも、おにいさん指でもいいので、それを目の前にある黄色の絵の具のかたまりに差し入れて、その指でグルグルグルって混ぜてみようか」

そう言って、まずは見本を示しました。

最初は少し戸惑っていた子どもたちでしたが、誰もがそっと指を差し入れ、同じように指でグルグルと円を描くように混ぜていきました。

はじめる前は、「ほんとに指でさわっていいの?」という気持ちがそれぞれの表情に出ていましたが、いざはじめてみると、それはどんどんエスカレートして、おかあさん指どころか両手の全部の指が黄色に染まる子もいました。

さらに先生は、

「その黄色の絵の具のかたまりから、今度はおとなりのお友だちの前にある黄色の絵の具のかたまりへ指でつなげてみるよ」

そういうと、黄色に染まった指先をクラフト紙から離れないように横へ滑らせて、となりのお友だちの黄色の絵の具のかたまりに指を差し入れました。

すると、ふたつの黄色のかたまりが線でつながって見えました。

もちろんその線は、いま指でクラフト紙の上を滑らせながら描いたものです。

子どもたちはここまで来たら躊躇(ちゅうちょ)しません。

みんなが一斉に指の絵筆で、黄色の絵の具のかたまり同士を結んでいきました。

最初は点在していた黄色の絵の具のかたまりが、あっという間に一本の線になりました。

それもその線は太くなったり、細くなったり、まっすぐなものからジグザグなものまで、その子の指のかたちや大きさ、クラフト紙への滑らせ方など、ひとりの力では絶対に描けないおもしろい一本の長い線になりました。

子どもたち全員がその時点ですでに裸足の足、両手のひら、あるいは顔の一部にまで黄色の絵の具に染まっていました。そればかりか、今日は汚れても良い服装に着替えています、ということで臨んでいるとはいえ、どうしてそこまで衣服が黄色く汚れるの?と思わず笑ってしまうような子どもたちばかりでした。

そして当然のごとく、誰もがほんとうに満足そうでした。

もっとも、普段の生活でこんなことをしたら、絶対に叱られますからね。

でも、ここまでやっても、子どもたちの表情やしぐさから「これで終わりなの?」という無言のメッセージを強烈に感じました。

そんなことを思って見ていたら、先生はなんと

「今度は自分の手のひらや足を使って、いろいろな色の絵の具をもっとたくさんここ(クラフト紙)に塗っていこうか」

そう言って緑・紫・赤・青色の絵の具をどんどん加えていきました。

子どもたちは「待ってました!」とばかりに、足や両手で加えられた色も混ぜ合わせてクラフト紙の上に模様を描いていきました。

最後は、クラフト紙の上に両手、両足を投げ出して、ついには寝ころぶ始末。

先生も子どもたちをあおるように

「次は足でいくよ、今度は両手で」

と号令をかけながら自らの足や手でバタバタ、すりすりとして絵の具まみれになっていました。

とうとう太目の絵筆まで持ち込み、子どもたちは自分の足や手に絵の具を塗り込んで、それをクラフト紙に押し付けるなど、なにからなにまで絵の具まみれの状態です。

周囲で見守っていたはずの保育士も、なぜかあちらこちらが絵の具で染まっています。

ただただこの光景に圧倒されながらも、なぜか小気味よいものを感じました。

ワークショップ終わりは、子どもたち全員のとびきりの笑顔を保育士が写真に収めました。

年中クラスの子どもたちにとっては、冒頭で触れた先生の「夏の最後は・・・思いっ切りこころもからだも解放できる」ものになったようですし、きっとこの先、こんな経験は二度とないでしょうから、最高の想い出になったに違いありません。

年長クラスは二度目のテーマになりますが、やはり前回とは異なるかたちではじまりました。

まず、サンシェードの下、ブルーシート内に当園の机を4脚持ち込み、それらを等間隔に並べました。

年長クラスの子どもたちが今回キャンバスにするのは、この机の天板部分です。

天板には熱や水分、油汚れなどに強いとされる特殊加工が施されているので、クラフト紙のように絵の具を吸収しない分、そのはじかれ方や混ざり方によって得られる特別な体験も今回の狙いにあります。

年長クラスの子どもたちは、机1脚につき4~5人が使えるように分けられました。

状況は昨年とは違いますが、「ボディペイトまたはフィンガーペイント」のテーマに一人ひとりの記憶がよみがえってきたようです。

クラフト紙は使用しませんが、はじまりは年中クラスと同じです。

先生は黄色の絵の具の入った溶き皿を手にして、一つの天板に5~6滴のかたまりを垂らしながら4脚分の机をまわります。

すでに経験のある年長クラスの子どもたちは、それを指先や手のひらで広げていくことは承知しています。

ただし、今回は年中クラスだった時とは違い、むやみやたらと指先や手のひらで絵の具を混ぜ合わせることはせずに、ひとつのルールをつくりました。

それは、自分の目の前にある黄色の絵の具のかたまりと、その対角線上にあるかたまりとを線で結んでいくこととしました。それは絵の具の色が変わっても同じルールです。

去年は先ほどの年中クラスの子どもたちのように、勝手に思うままグルグルと混ぜ合わせればよかったのが、今回は一度頭のなかで同じ天板のどこにあるかたまりと結んでいくかを考えなければなりません。

別の色の絵の具が加わるたびに複雑な線が天板の上を走りまわります。それもできるかぎり意味なく混ざり合うことを避けるようにしていきます。

こうして4脚すべての天板の上に出来上がった絵柄をきれいに並べて、みんなで眺めてみることにしました。

どの机の天板に描かれた絵柄もとても鮮やかな色彩で構成され、子どもたちの工夫の跡が見てとれました。

もちろん、これに関しても〝完成形〟などありませんので、これはこれで一旦終了としました。

子どもたちはホッとするのと同時に、やはり何か物足りなさを感じているように見えました。

すると、またまた先生はそんな気持ちはお見通し、とばかりに

「よく頑張って仕上げました!なので、ここからはお待ちかねの、机の上の絵の具をぐちゃぐちゃに混ぜていいですよ」と大きな声で促しました。

子どもたちはその声にすぐさま反応して、全員目の前の天板の絵柄を両手で、文字通りぐちゃぐちゃにかき混ぜました。

さっきまでの鮮やかな絵柄は一瞬にして消え去り、どの机の天板も何色だったのかさえわからないほどくすんだ濃いグレーとも黒ともいえない色彩になりました。

それにクラフト紙と違い、天板の上はツルツルに滑るので、手の動きもなめらかで、感触も気持ちよさそうです。

しばらくして、先生はまた一旦それを止めて

「このぐちゃぐちゃになった天板の上に、指先で好きな模様を線で描いてごらん」と言いました。

今度は好きな絵が描けると喜んで、どの子も指先を器用に使って線画を描きはじめました。

それが出来上がったら、その線画の上に真っ白な画用紙を1枚かぶせて上から軽くこすると、グレーがかった色彩を背景にした線画がくっきりと写し取れていました。子どもたちはその予期せぬ作品づくりに驚きました。

それからは自分の線画を急いで仕上げ、どの子もその作品づくりに励みました。

気づけば、年中クラスの子どもたち同様に、いつの間にか両手はもちろんのこと、ぐちゃぐちゃにかき混ぜた際に飛び散った絵の具に衣服や足までもが汚れに汚れていました。

先生は、ワークショップの終わり時間を見計らい、

「年長さんも、本当はこれが一番やりたかったんだよね、さあ、最後は絵の具を自分のからだがキャンバスだと思って好きなだけ塗っていいよ」と先生が発すると、子どもたちは一斉に歓声を挙げながら自らのからだに絵の具を塗り出しました。

もうどの子も全身絵の具まみれです。そして年中クラス同様に、最後は保育士の写真撮影に、全員そろって笑顔の「ハイ、ポーズ!」で締めくくりました。

年中・年長共にワークショップ終了と共に、どの子も汚れた衣服を脱ぎ、シャワーを浴び、気持ちよさそうにさっぱりときれいな服装に着替えて教室に戻りました。

そんな子どもたちを見送っていた松澤先生に、今回もお話しを聞きました。

「今期もこれまでに多くの体験を通して、子どもたちは遊びながらでも知らず知らずのうちにたくさんのことを学び、身につけてきました。

そのために、時には難しいテーマにも挑戦してもらったので、今回はワークショップの後半に向けての小休止という意味合いもこめて、子どもたちがただただ終始はしゃいで、遊んで、めちゃくちゃになって、誰もが純粋に〝楽しかった!おもしろかった!〟って言えるようなものにしたかったので・・・」

こう切り出すと、さらに続けて

「今回年中クラスの子どもたちは初めての体験だったから、最初はほんとに指で触ってもいいの?という、多分叱られるんじゃないか、っていう気持ちがあったんだと思うけど、やりはじめたら止まらない勢いでしたね、もう今日はこれだけやらせて~って感じで。

年長クラスにはちょっとルール付けをして、色と色を工夫しながら結んでいって、そこに出来る色彩やカタチの面白さなどを体感してもらえたらいいかな、と思ってやりましたが、結局年長さんたちも最後はアレがしたいんですよね(笑)。だから、終わり間際にはどの子も手放しで大騒ぎしてましたからね」

先生は笑いながら、そう話しました。

それから、

「普通の生活のなかではこんなことはできないことですからね、いわば非日常を体験したと言っても過言じゃないです。この先、こんな経験をさせてくれる場も機会もほぼないのが現実ですから、本当に子どもたちにとっては貴重な時間だったと思います。

それに絵の具って、学校の授業で今後も使うことはあっても、意外にその感触までは知らないひとがほとんどでしょ。これだけ指先や全身でその感触を体感できるって、ここ以外ではあり得ないことなんです。

そうそうできないという理由は簡単で、第一に手間暇かかる、準備もですが、絵の具まみれになった後始末が大変だから。

それが、ここでは園長をはじめ保育士たちがみんな子どもたちと一緒になって、このことに真剣に取り組んでいるし、協力的だし、また愉しんでもくれていますからね。それって、なによりも大事なことだし、子どもたちにとってもほんとうに素敵な環境だと思います」

最後に指導経験が豊富な先生ならではの意見も聞くことができました。

こうしてこの夏最後のワークショップは無事に終了しました。きっと、どの子にとっても、もうこれから先にそうそう体験できない素敵な夏の想い出として、いつまでもこころに残ってくれるような気がします。

絵筆で思い切り汚れて遊ぶ経験はこの先どれくらいあるだろう。

汚れてしまう、そんな少しの罪悪感でも感じてしまう子がいるかもしれませんが、解放して様々な感覚を手にいれよう。

【用意】

written by OSAMU TAKAYANAGI

市内公園にて、安全でエコな除草である「ヤギ除草」を実施します。

一生懸命に草を食べるヤギさんにぜひ会いに来てください。

<スケジュール>

「ポットラックピクニック」に遊びに来ませんか?

今回は「防災」をテーマに、子どもも大人も楽しみながら学べる内容になっています。

ぜひ、ふらっと遊びに来てください!

※各プログラムで開催時間が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。

https://www.city.hamura.tokyo.jp/prsite/cmsfiles/contents/0000018/18457/vol6.pdf

今日(8/30)は通常通り開園します。

登園の際には雨にくれぐれもお気をつけください。

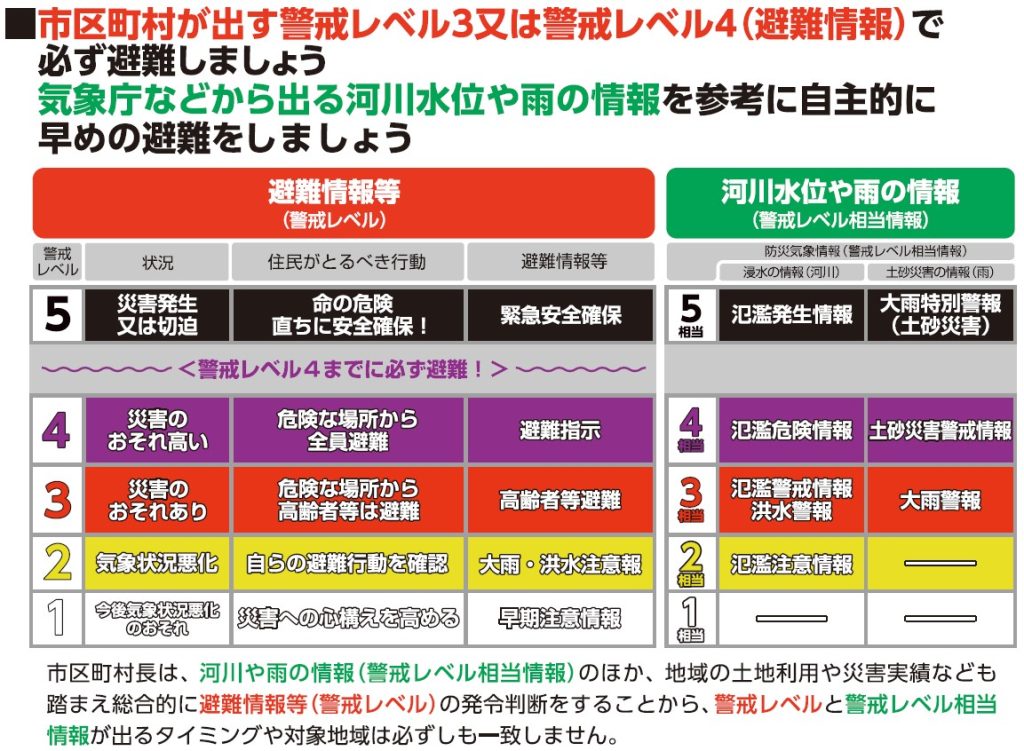

なお、保育中に警戒レベル3以上の発令が羽村市から出された場合、一斉メールにてお迎えのご依頼をさせていただきます。

詳細につきましては、下記ページをご確認ください。

https://aozora.sunshine.ed.jp/fusui/

気象庁より羽村市に対して、大雨警報・洪水警報・土砂災害警戒情報が出されました。

現時点で羽村市からの発令はありませんので、明日は通常通り開園する予定ですが、明日の朝7時以前に、大雨により警戒レベル3以上の発令が羽村市から出された場合、保育園は休園となります。また、明日の保育中に大雨警報が発令が出された場合は、お迎えのご依頼をさせていただきます。

詳細につきましては、下記ページをご確認ください。

https://aozora.sunshine.ed.jp/fusui/

今年5月、アメリカの現代美術を代表する巨匠が亡くなりました。

フランク・ステラ(Frank Stella:1936~2024)、享年87でした。

1950年代にミニマルアートの先駆者として頭角を現すと、1980年代以降は物体の破片や湾曲した平面、または立体物を大画面に貼り付けてそのまま壁面や床に置くなど、絵画と構造物を融合させた3次元的な作品をつくり続けてきました。

絵画という形態におけるさまざまな課題に取り組み、表現者としてアートの可能性を最後まで追及した作家です。

まだまだ第一線での活躍が期待されていただけに、画家ステラとその作品を敬愛する世界中の愛好家、そして多くのアーチストらが彼の死を心から悼みました。

かく言う「にじいろワークショップ」を企画・指導する松澤先生も、彼の死を悼んだそのひとりです。

それが契機になって今回のテーマを選定したということではないのですが、あらためてフランク・ステラの作品(功績)をふり返ると、ワークショップに活かせるヒントがたくさん詰まっているのではないか、と先生は言います。

いっそのこと、ワークショップでフランク・ステラの作品を子どもたちに紹介しよう、という試みにも発展。

ですが、そこまでいくと、彼の作品はいわゆる〈現代美術〉と称する分野。おとなでも敬遠しがちなのに4~5歳の子どもたちにどう紹介するのか、普通であれば懸念するところです。

ところがフタを開けて見れば、なんと、年中・年長クラス共に子どもたちはフランク・ステラの作品にどっぷり浸かって、おおはしゃぎという展開に!?

さて、実際いかなる反応を示したのか、今回の「にじいろワークショップ」にもご注目ください。

※オマージュ:芸術などの創作分野において、影響を受けた作家や作品に対する敬意や尊敬という意味。

年中・年長クラス共に、はじまりはプロジェクターを用いたフランク・ステラの作品鑑賞から。

「今日は、まずみんなに、先生の大好きなアメリカの画家フランク・ステラの作品を見てもらいます」

先生はこういうと、あらかじめ設置された大型スクリーンに、まずは作品の前に立つ彼の写真を投影しました。

年中・年長クラス共に子どもたちは「どのこのおじいさん?」という顔を見せましたが、先生の説明を黙って聞きながらスクリーンに見入っていました。

次に彼の作品を投影しはじめました。

そこに映し出された作品は〈現代美術〉ですから、静物や風景、人物などといった一目でわかる一般的な絵画と違い、なにがそこに描かれているのかさえわからない、いわばとらえどころのない作品ばかりです。

ところが驚いたことに、年中・年長クラス共に子どもたちはそうした作品に一瞬でハマったようで、

「なんだ、それ?」「わかんな~い」「ヘンだよ」といっせいに口走りながら、なんとクラス中が大爆笑。

そのうち、ある子どもがスクリーンに近づき「ここに鳥の羽根が見える」というと、ほかの子どもたちも

「これはおおきな布団」「カッパの足じゃない?ここだよ、ここ」「牛がいるよ、ほらね」「これはダチョーの足かな?」と騒ぎはじめました。

先生はそんな子どもたちの反応に戸惑いながらも、

「え、なにに見えるの?」と聞くと、なんと全員がこれまたいっせいにそれぞれ思いついたことを発言しはじめました。先生はあわてて、

「待って待って、じゃあ順番に手をあげて発言してもらおうか」と言うと、またまた全員がいっせいに「ハイ、ハイ、ハイ!」と手を上げました。

子どもたちは順番に前に出てスクリーンを直接差しながら答えていきました。

これは年中・年長クラス共に同じで、作品のある部分がチーズ、チョコ、マシュマロといった食べ物に見えたり、オレンジ色や緑色のヘビから恐竜といった生きものだったり、年長の子どもでは風の流れや海の大波といった自然界の動きに見えたりと、多種多様なものに見えていました。

つまり、子どもたちは全体というより作品を構成するさまざまな要素(部分)のカタチや色に反応しているのが分かります。

それも、子どもによってとらえる要素(部分)も、見えてくるモノもまるで違うことにびっくりです。

指摘されれば、「なるほどな」と思うこともあれば、その子の感性に追いつけないことも。

子どもたちにとっては、作品(絵画)がどんな意味を持つのかということより、たとえひとつの構成要素(部分)であっても純粋に見たまま、感じたままにとらえることにおもしろさを見出したのでしょう。

おとなは理屈から物事をとらえがちですから作家の意図することを賢明に探ろうとしますが、こうした見方もあながち間違いではないのかもしれません。こと〈現代美術〉と称するような、一見入口が狭き門のように見えるものを鑑賞するには。

さて、ここから創作活動に入ります。

まずは子どもたちをホールの端に置いた小さなテーブルに集め、先生はその中央に、子どもたちはその周りに座りました。

そこで先生は、あらかじめ用意した厚紙で作成したフランク・ステラ風「枠組み」を取り出しました。

これが今回の創作には欠かせないキャンバス(支持体:画布や紙、板など)になります。

先生はこの「枠組み」について

「フランク・ステラへのオマージュということですから、少しでも彼の作品世界に近づけるよう、彼の作品を意識した枠組みをつくってみました。さすがに子どもたちがここからつくるのは無理でしょう」

笑いながらそう話してくれました。

その「枠組み」は、B4判ほどの厚紙をベースにしたもので、全体の形を成す四辺から内側に向かって5~7cmほどの余白を残し、真ん中の部分をおもしろい形や直線・曲線などで切り抜いたものです。

なので、厚紙の真ん中には奇妙なカタチだけが残されていて、テーブルに置くと、その模様のすき間にテーブルの木目が見えます。

「枠組み」は子どもたちの人数分用意されていますが、真ん中の切り抜き模様は3種類。

どれを選ぶかで、最終の完成形が微妙に変わりますが、それよりも子どもによって創作過程がおのおの異なるので、どれ一つとして同じものはできませんが。

先生はその「枠組み」を子どもたちに見せながら、これ、何に見える?と聞きました。

子どもたちは、「お面!」、「顔みたい」と答え、先生は自分の顔にそれを当てて、「こんなかな?」とおどけて見せました。子どもたちはその姿を見てまたも大笑い。

先生は続けて、

「今日は、これ(「枠組み」を指して)を使って、さっき見たフランク・ステラのような作品をみんなにつくってもらいます」

子どもたちは「え~~~!?」と言いながらも、先ほどのスライドと、これから創作することの内容が同じ線上にあるのかないのか、なんとも微妙な反応です。

でも、それでいいのです。さっきスライドで見たどこかのおじいさん(=F.ステラ)、そのひとが描いた(創った)であろう変な作品の数々、それらが記憶のどこかに残像として有れば、きっとこの「枠組み」とどこかで結びつくはずです。

それから先生は、両面カラー(表裏色違い)の工作用紙、そして工作ボンドに今回初めて使用するたくさんのホチキスをテーブルに並べました。

そして先生は、テーブルに置いた「枠組み」に話しを戻し、

「これ、真っ白だから色や模様をつけちゃおうか」と言って、クレヨンでその枠組みの白い部分に模様を描き込みました。

「青い線がいいかな?」と先生。

「じゃあ、波線がいいよ」と子どもたち。

そんなやり取りをしながら、次々に白い部分に模様を描き入れていきました。

それがひと通り済むと、

「そうそう、ここに両面カラーの工作用紙があるから、これをなにかのカタチに切り取って、貼り付けようか?」

と、工作用紙を適当なカタチにハサミで切り取ると、それを枠組みに貼り付けていきました。

最初はボンドで貼り付けましたが、先生はホチキスを手に取り

「これ(ホチキス)はなんだかわかるかな?」そう言って、まずは切り取った工作用紙と「枠組み」をホチキスで留めてみました。

日常生活のなかでどれほどホチキスを使用するのか、それは個々に置かれた状況によっても異なります。

ただ、園での生活においては、子どもたちにホチキスを使わせたことはないとのこと。

それはそうですね、ホチキスは便利な道具ですが、指先などケガをする危険性も高いですから。

でも、使い方をしっかり習得できれば便利な道具であることは間違いありません。

そこで先生は、せっかくの機会なので、保育士が子どもたちとマンツーマンで対応しながらホチキスを使ってみましょう、と提案しました。

ホチキスを使用することで、ワークショップにおいても活用範囲が広がります。また、子どもたちにとっても大きな体験となるでしょう。

先生はホチキスを使用し、お手製の「枠組み」とさまざまなカタチに切られた工作用紙を思いつくままにいくつも留めていきました。

それもただ平面で留めるのではなく、工作用紙を丸めたり、折り込んだりして、立体物として「枠組み」にホチキスで留めていきました。

すると、留められた工作用紙が土台である「枠組み」をはみ出して、四方八方に向かって飛び出していくように見えました。

そして、パッチン、パッチンというホチキスの小気味よい音が、子どもたちの創作意欲を駆り立てていくように聞こえました。

いよいよ子どもたちの実践です。

年中・年長クラス共に子どもたちは先生お手製の「枠組み」を三種類のなかから選びました。

ほかに準備した表裏色違いの工作用紙、そして段ボールの小さな切れ端なども素材として選びました。

急ぎテーブルに戻ると、子どもたちは迷わず「枠組み」にクレヨンで模様や色をつけ出しました。

それと同時に工作用紙にハサミを入れて、自由に好きなカタチに切り出し、それにも模様を描き込みました。

しばらくしてその作業が済むと、「枠組み」と素材を貼り合わせる準備に取りかかりました

貼り合わせするためにいつものボンドも用紙しましたが、年中・年長クラス共に子どもたちが選択したのは、もちろんホチキスです。

子どもたちは初めて使うので、まずは先生や保育士たちが一緒になって安全かつ確実に使いこなせるよう、しっかり指導していきました。

初めての道具を使いこなすにも性格や個性が表れます。

一度で使いこなす子、何度も失敗を重ねる子、ものごとを慎重に取り組む子、不安が先に立ちなかなか手に馴染まない子・・・でも、人間のつくり出した道具って、入口の在り方は違っても、最初の一歩を踏み出せば、誰もが入っていけるものです。一度コツさえからだが覚えてしまえば勝手に指先だけで使いこなせます。

などと言っているうちに、子どもたち誰もが当たり前のようにホチキスを使いこなすようになりました。

さて肝心な創作物ですが、年中クラスの子どもたちは躊躇(ちゅうちょ)なくホチキスを多用し、それぞれの感覚や感情の赴くままに個性豊かで、バラエティに富んだ作品を仕上げました。

年長クラスの子どもたちは、一歳年上ですし、ワークショップの創作経験も一年経てきているので、さすがにどの子も器用にホチキスを使いこなして作業を進めていきました。

ですが、年中クラスの子どもたちのような〝感覚や感情〟による表現がちょっと見られない気がします。

それはおそらく、アート的な完成形というか、自分なりに目指した仕上がりを崩したくない、崩すのが怖い、という思いの表れではないかと思います。

そうしたこともあり、先生は年長クラスの子どもたちに

「ある程度作品ができ上ったら、絵の具を用意したので、最後の仕上げに好きなように色をつけていいですよ」と言いました。

子どもたちは自分が手にしている作品がすでに完成形だと思っていたのですが、先生に促されて別のテーブルに用意された絵の具を見渡して好きな色を選びはじめました。

そのうち、どの子も絵筆にたっぷりと絵の具をつけて、手早く筆を動かしていきました。

先生の狙い通り、最後に作品に塗り込めた絵の具が功を奏したのか、年長クラスの子どもたちの作品がより質の高い、個性的な彩りをまといました。

ワークショップ終わりは年中・年長クラス共に、いつものようにホールの壁に、床に並べてみんなで鑑賞しました。

それにしても、最初にスライドで見た作品の印象が残っていたのでしょうか、どの作品もF.ステラばりの仕上がりです。まさにこれこそ、〈フランク・ステラへのオマージュ〉にふさわしいワークショップとなりました。

子どもたちの作品は、最終的にエントランスにある図書スペース前に展示されました。

こうして眺めると、ちょっとした現代美術館に入り込んだようです。もし当園に訪れる機会があれば、じっくりご鑑賞いただきたいと思います。

では、今回も最後に「にじいろワークショップ」を企画・指導する松澤先生に話しを聞きましょう。

「フランク・ステラという作家に端を発した企画ではありましたが、これほどまでに子どもたちにウケるとは思いませんでした(笑)。でも、かえって自由な空気が流れ出してくれたので、その後の創作作業がやりやすくなったかもしれませんね」

そんな先生に、確かにあれほど盛り上がるとは・・・と返すと、

「ひとつ感心したのは、どの子の意見に対しても、誰ひとりとして反対したり否定したりしないということ。互いに互いを認め合っているのか、それとももともとひとはひと、私は私ということなのか、いずれにしてもおとなにはできないことですよね」

先生はそんなことを呟きました。

ところで、今回のワークショップの意味合いはなんでしょうか?そんな素朴な質問に対して、先生は即座にこう答えてくれました。

「なによりF.ステラの作品に触れて、それに触発されることで、何かに縛られない、自由な発想と行為を体感して欲しかったということですね。

具体的に言えば、決められた形や色に従って切ったり、貼ったりするのではなく、思いつくまま自由にハサミを入れて、偶発的に素材と素材を貼り合わせるという、一見単純な行為ですが、そこには第三者の意図するものはなく、あくまでも自分の意志と自然な成り行きだけですべてを行うということで、それによって〈偶然〉でき上がったものの素晴らしさ、予想もしなかった付加価値に気づいてくれたらという思いですかね」

それは、今回でき上った作品を見れば、自ずと先生の思いは伝わったように感じます。

また、そのことに重ねて先生は、

「そうそう、それと、すべてが平面である一枚の紙であっても、つくり込んでいくうちに立体的な構造物に変貌するという、この不思議な創作体験も記憶のどこかに残しておいてくれたら嬉しいですね」

そう付け加えました。

話題を変えて、ホチキスを初めて創作に使用したことに触れると、

「ホチキスという道具を使うことで、どんなに素材を折ったり、曲げたり、丸めても簡単に素材同士を貼り合わせることができるでしょ。それによって、新たな表現方法を習得できるということです。

ボンドなどでは乾くまで押えている必要もあったし、セロテープでもせっかく付けてもはがれてしまってイライラするという光景をよく目にしましたが、ホチキスはしっかり留めればそうそう剥がれず、しかも瞬時に留めることができるから、無駄なストレスがかからないということもあるかな」

そんなふうにホチキスの効用について話し、さらに続けて、こう話しを締めました。

「またF.ステラに戻りますが、彼の全盛期の仕事は、そのほとんどがアナログの時代でした。つまり、すべてが手仕事なんですね。だから想定外の失敗も多かったと思うのですが、失敗もそれはそれでアートとして成立させていくというか、それも楽しんでいたように思います。

今回の子どもたちも、彼へのオマージュということもありますが、結局は切って、貼って、描いて、塗ってとすべてアナログの手仕事を自然に体験したことになります。

おそらく最終的に子どもたちも想定外の失敗がたくさんあったでしょうけれど、それも楽しんで作品として完成させました。そのことが一番、大事なことだと思います」

当初は、テーマの難解さと創作の内容がうまく想像できなかったのですが、順を追って進むうちに、先生の思い、子どもたちの反応が徐々に交錯していき、最後は見事にひとつの作品として完結していくという、このワークショップの深さに敬服しました。

アメリカ現代美術の巨匠、フランク・ステラが今年(2024)5月に亡くなりました。

ミニマルアートの先駆者であり、不規則な構造物が入った三次元的な作為品群は日本でも人気があります。

50年代、インターネットもデジタルAIもない時代に、いかにも手作業で、重い素材を切り出し、構成して貼り付け、汗を垂らしながら制作したであろう表現活動は現代においては、どこか懐かしいささえ感じられる気がします。

無骨でもセンスが良く、迫力のあるその表現に私もなんども圧倒されました。

今回は、子どもたちとフランク・ステラの作品を鑑賞しながら、枠から飛び出す、のびやかな、形へ挑戦します。

written by OSAMU TAKAYANAGI

今日(8/16)は通常通り開園します。

登園の際には雨・風にくれぐれもお気をつけください。

なお、保育中に警戒レベル3以上の発令が羽村市から出された場合、一斉メールにてお迎えのご依頼をさせていただきます。

詳細につきましては、下記ページをご確認ください。

https://aozora.sunshine.ed.jp/fusui/