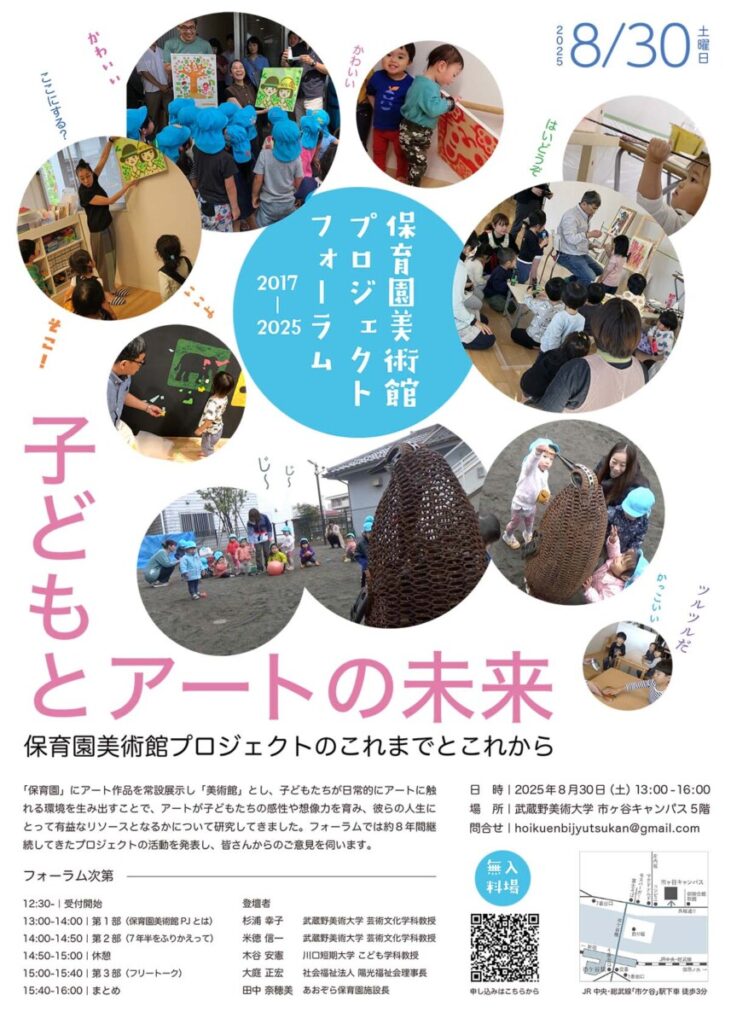

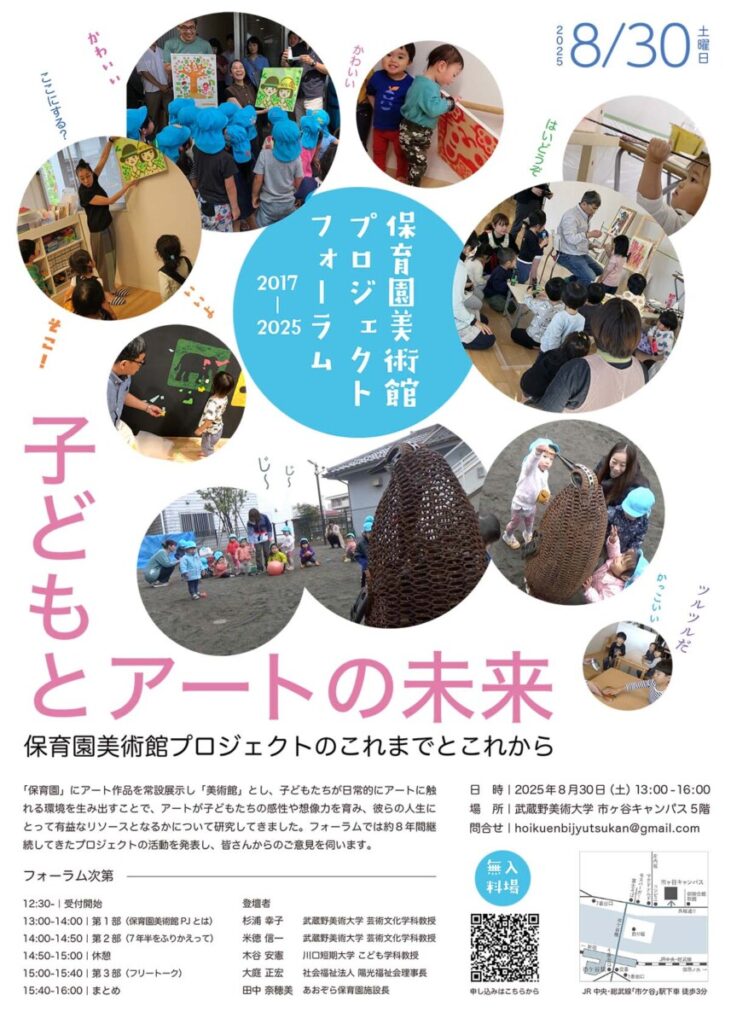

8/30(土)に武蔵野美術大学とあおぞら保育園で行っている「保育園美術館」のフォーラムが開催されます。

会場が市ヶ谷と遠いので行くのは大変だと思いますがでしょうが、興味がある方はぜひご参加ください。

8/30(土)に武蔵野美術大学とあおぞら保育園で行っている「保育園美術館」のフォーラムが開催されます。

会場が市ヶ谷と遠いので行くのは大変だと思いますがでしょうが、興味がある方はぜひご参加ください。

いま国内外で注目される話題を挙げるなら、「2025年大阪・関西万博」でしょうか。

正式名称は「2025年日本国際博覧会」で、本年4月から10月まで184日間にわたり大阪府・夢洲(ゆめしま)で開催されています。

個人的には行く予定はないですし、さほど行きたいという気持ちもないのですが、強いて気になるといえば各パビリオンのアート性や個性的な建築群のことです。

例えば、当万博のシンボルとしても話題になっている、会場をぐるりと取り囲んだ建築物「大屋根リング」。

設計は世界的な建築家藤本壮介です。会場のデザインプロデューサーも務め、今年3月にはそれが〈最大の木造建築物〉としてギネス世界記録に認定されました。

映像でしか知りませんが、その景観の美しさ、迫力、そして日本独自の木造建築のすばらしさは圧巻です。

そういえば55年前にアジア初、日本でも最初の国際博覧会となった「大阪万博(略称)」でも、建築家丹下健三設計の「お祭り広場」やその屋根部分をぶち抜いた画家岡本太郎の「太陽の塔」という建造物は注目度も高く、未だに語り継がれています。

やはり丹下健三(1913- 2005年)は万博会場の総合設計を担う総合プロデューサーを務め、岡本太郎(1911-1996年)はテーマ館の総合プロデューサーでした。

ほかにも黒川紀章や菊竹清訓といった世界的にも名を馳せた建築家たちが参加していたようです。

開催当時、私はまだ子どもだったので、残念ながらリアルタイムでの万博体験はありません。

しかしその後、2005年に愛知県で開催された「愛知万博(愛・地球博)」には、仕事で開幕前の敷地内を訪れる機会があり、すでに評判の高かったアート的展示や建築物を身近に観ることができました。そのときに受けた刺激はいまも鮮烈に残っています。

さて、今回のワークショップは、アートとしての立体構築でありながら、上述したような独自性の高い建築物を想起させます。敢えて意識させることはないですが、〈アート〉と〈建築〉の一体化された関係性を知るきっかけになればいいな、と思います。

今回のテーマについて、にじいろワークショップを企画・指導する松澤先生にその意図を訊きました。

「前回は〈考えることを放棄することで、自然に動き出す身体〉を感じることが目的でしたが、今回はその真逆で〈考えることからはじめて、それを身体で表現する〉ことを目的としています」

と端的に答え、さらに続けて創作内容についても言及しました。

「完成形として目指すのは立体物です。でも、ひとつの塊を創出するというのではなく、基本とする同質・同形の1本の棒を幾本も縦横につなげる、立たせる、ときに交差させるなどして棒状の素材を使って体形をつくり上げるというものです。従って、構築された作品の空間にはなにもありません。

具体的な素材としては、基本とする1本の棒を割りばしとしました。ほかに色違いのモールやストローといった軽いものも用意しています。

そして肝心な素材、つまりそれらをつなぎ止める、いわばジョイント(結合)の役割として粘土を用います。ただし、あくまで素材のひとつですから、特別な粘土ではなく日常子どもたちが園で使っているものです。

また立体をつくるので、当然立たせるということが重要なので、そのための土台も粘土が担います」

これだけ聞いても、実際の制作を見ないことには理解できそうにないので、早速ワークショップへ移りましょう。

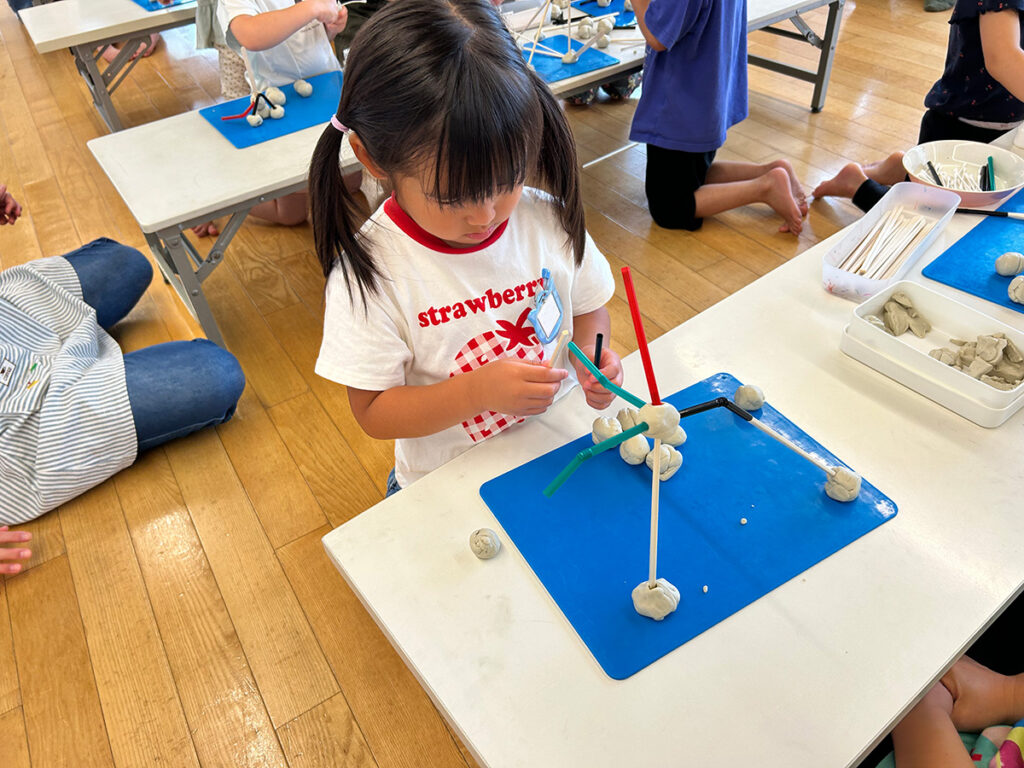

年中・年長クラスの子どもたちは、園で使用する各人の粘土箱を用意していつものホールへ。

先生は、何人かの子どもの粘土箱を開けて、日頃どんなものをつくっているのか確かめるように覗きこんでは、

「○○くんの粘土箱には、こんなものがあるよ」と言っては、それをつまみ上げてホメたり、おもしろがったり。そう、まずはいつものようにみんなの気持ちを和ませます。

ひと通りそうしたやり取りを交わしたところで、急に先生はこう宣言しました。

「今日は、いま見たような粘土はつくりません!」

そして先生は、あらかじめ用意した直径2~3cmほどの団子状(球体)にまるめた粘土を手に取り、

「いまからみんなにこれと同じようなものを10個つくってもらいます」

と言いましたが、一瞬沈黙したもののすぐに「そんなの簡単だよ!」と誰ともなく発すると、一斉に先生の示したものと同じ団子状(球体)のものをつくりはじめました。

どの子もそれこそ慣れた手つきで、自分の粘土板の上に10個の団子状(球体)にした粘土を並べていきました。

それが終了すると、先生はホール内に用意した別のテーブルに子どもたちを集めました。

先生は1本の割りばしを手で押さえながらテーブルの上に立たせると、「ここに割りばしを立たせたいのだけれど」と言い、素早くその手を離しました。当然手の支えを失った割りばしはすぐに倒れます。それは何度やっても同じこと。子どもたちもその様子を少々呆れ顔で見ていました。

すると先生は、先にまるめて用意しておいた団子状(球体)の粘土を1個取り出してテーブルに置き、その真上に割りばしの根本を差し込みました。

なんと、今度は手を離しても割りばしはテーブルの上に立った状態でしっかり固定されました。

子どもたちからは「ヤッター!」「スゴイ!」と言った声が上がりました。

先生はさらにもう1本割りばしを出して、今度は先に立てた割りばしの頭に継ぎ足そうとしましたが、これもこのままでは無理だとわかります。なので、別の団子状(球体)の粘土を手にして、先に立てた割りばしの頭に差し込み、その上からもう1本の割りばしをさらに差し込んでみました。

なんとその瞬間、頭に差した団子状の粘土がもう1本の割りばしをつなげてくれました。これで2本の割りばしは、背の高い柱のようにまっすぐひとつになってそこに立つことができました。

それから3本目の割りばしを増やしました。でも、ただ上に継ぎ足しても重くて倒れてしまうので、割りばしを横に向けたのですが、やはりうまく立たちません。そこで、もう1本それを支えるための割りばしを斜めに置いてみました。それを固定するのにまたひとつ団子状(球体)の粘土も増やしました。

そんなふうに割りばしが増えるたびに団子状(球体)の粘土も増えていきましたが、上手にそれらを組み合わせれば、うまく立つことに気づきました。そして、そのやり方次第で、構築される形もさまざまに変化していくことも知りました。

単純で簡単そうに見えますが、ただの思いつきだけでは容易に立ち上りません。思い描く形にするためには、素材である割りばしの組み方やつなぎ方を最初にしっかり考える必要があります。

何度も考え、何度も失敗し、また何度も繰り返していくことでしか今回の課題を克服する方法はなさそうです。そんなふうに案じている間にも、子どもたちは積極的にその難題に挑んでいきました。

そうしたなかから、幾何学的で複雑な模様を創出した作品、恐竜の骨組のような形の作品、とにかく高く高くと上を目指してスカイツリーのような形を構築した作品、公園の遊具から遊園地の大きな遊具までを想定した動く立体物などなど、今回もさまざまな作品に出会うことができました。

それらは年中・年長クラス共に、ワークショップ終わりに全員の作品をホールの端に並べて鑑賞しました。

また、2クラス全員の作品をひとつに合わせて、エントランスホールの図書スペース前に展示しました。

子どもたちの作品をみていると、建築構造の立体モデルのように見えてきます。もっとも、私は建築に関しては門外漢なので、あくまでもこれは私個人のイメージです。

街中で建設中の建物をみると、鉄骨や木材の梁や柱がむき出しになって構築されている姿をよく見かけます。この骨組の部分こそが、建築物を支える重要なところです。

昔はビルといえば積み木のような四角柱ばかりでしたが、冒頭で紹介した万博の建物もそうですが、近年は街中にある普通のビルのフォルムも、かつての概念を覆すほど独特なものが増えました。

個人的な話ですが、学生のころに雑誌で建築家フランク・ロイド・ライト設計の「グッゲンハイム美術館」の外観を見たとき、その芸術性の高さに驚いたのを覚えています。日本ではきっと、ここまでの建造物はできないのだろうとも思いました。

でも、それから徐々に日本でも新しい大型の建築物が目立つようになり、美術館の例でいえば、建築家黒川紀章の設計した「国立新美術館」の誕生には感心しました。あの独特なフォルムを目の当たりにしたとき「グッゲンハイム美術館」で受けたときと同じ感覚が甦りました。いまでも展覧会を観によく足を運びまずが、何度訪れてもあの外観や館内には魅せられます。

今回子どもたちの作品づくりを見ていて、画期的で独特なフォルムを構築している建築物ほど、実は究極のバランスを保ち、決して倒れることのないように計算(考え)し尽くして建っているのだな、とつくづく思います。

あらためてエントランスホールに展示した作品を眺め、松澤先生はこんな感想をもらしました。

「とにかく深く考えないと成り立たない作品づくりでしたが、こうしてみるとよく立体として、文字通り構築させたと思います。だいぶ苦労していた子もいたけれど、誰ひとりとしてあきらめずに、それぞれが独特の感性でおもしろい作品に仕上げてくれました。なにより、このシンプルな素材のみでそこに立たせて存在させていること自体、実はすごいことなのですから」

また、先生から粘土についてこんな話を聞きました。

「粘土は、ひとの感情、つまり心の問題と関わることにおいて心理的効果のある素材といわれています。

心を扱う専門分野では、〈粘土のもたらす効果〉を研究対象にしている先生も居るくらいですから。

難しい話はさて置き・・・

粘土って、その柔らかな感触が癒しになることもあれば、力任せに千切る、潰す、差す、などの暴力的な行為も引き受ける。またアーチストにとっては自己表現の道具となり得る。

そう考えると、人間の持つあらゆる感情に対応できる素材ってほかにはないでしょ。

今回も子どもたちの考えを具現化するために、つなぐ、支える、立たせるといった重要な役割をすべて粘土が担っていました。それも子どもたちの意のままにカタチを変えて。

だから、粘土のもたらす効果はほんとうに絶大だと思います」

そしてその話の締めに何気なく付け加えられた言葉が、いまの私に最も有効な助言となりました。

「おとなの粘土あそびは、〈脳の老化防止〉にイイらしいですよ」

written by OSAMU TAKAYANAGI

こんな話をご存知でしょうか。

ときは室町時代、いまの岡山県総社市にある宝福寺というお寺での出来事です。

禅僧を志すある少年がそこで修行をしていました。ところが少年は幼い頃から絵を描くことが大好きで、修行の最中でも絵を描くことをやめません。それを見かねた住職は、ある日少年を柱に縛りつけます。その夜、住職が様子を見に行くと、少年の足元に大きなねずみがいるので、あわててそのねずみを追い払おうとしました。

ところがねずみはまったく逃げて行かないので、目を凝らしてよく見るとそれは本物のねずみではなく、少年が床に流した涙を使い、足の指先で描いた絵だったのです。住職はそのあまりにも見事な絵の出来栄えに感心し、それ以来絵を描くことをとがめず、むしろ少年の絵の才能を認めるようになりました。

その少年こそ、後に水墨画家として名を馳せる雪舟(1420~1506年)です。

これはもちろん、才能ある人物ゆえに伝承された逸話のひとつです。

私はこの話しを小学生のころに知って、足の指でも絵を描けるのか、といたく感心したのを覚えています。それを真似て、足の指を水に濡らして自宅の廊下に絵を描いたこともありましたが、それを見ていた母親からは認められるどころか、ひどく叱られました。

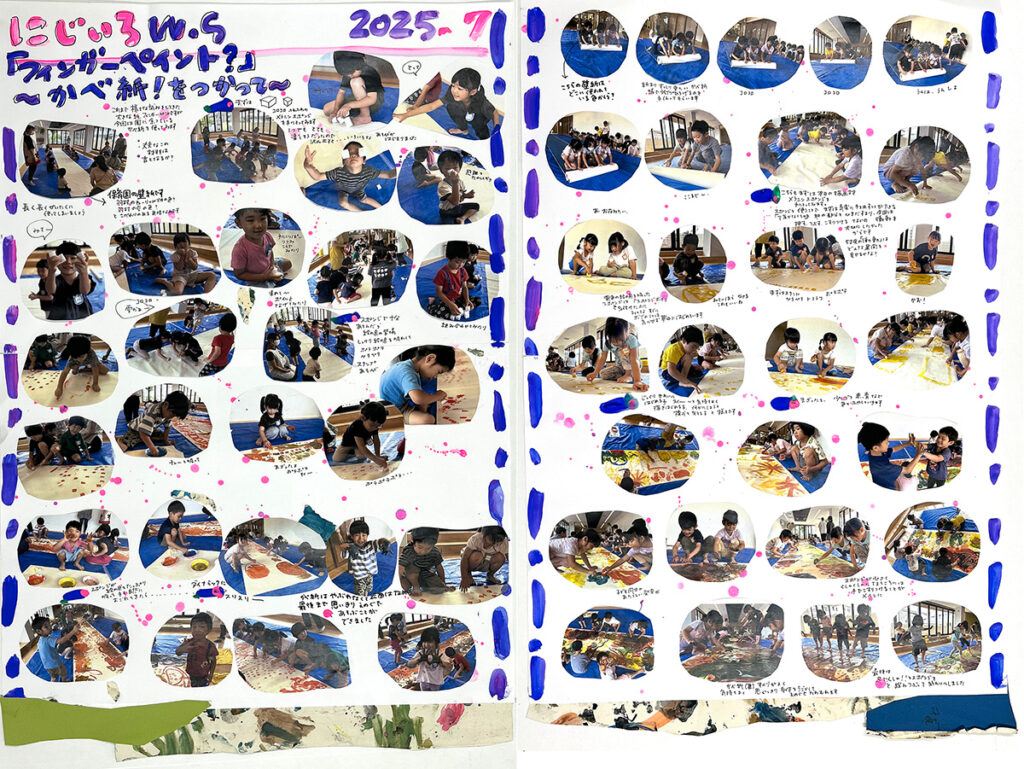

今回のワークショップで子どもたちの様子を見ていたら、急に雪舟(少年)の話を想い出しました。

さて、今回のテーマ「大きな絵」ですが、これは個々が大きく描くのではなく、全員の力を合わせて大きな絵を仕上げます。

そして、もうひとつテーマに掲げた「壁紙」ですが、これは支持体(=絵の具を塗るキャンバスや紙など)として使います。当園のワークショップでは初めて使用する素材ですから、きっと今までにない感触や仕上がり具合を体験することになるでしょう。

当園の室内を区切る壁を見て回ると、その部屋、その空間に合わせた美しい壁紙に目が留まります。

今回はその壁紙を利用してのワークショップです。

実際の建築時に採用した壁紙はいまでも園で大切に保管されていますが、その一部をワークショップのために提供しました。

にじいろワークショップを企画・指導する松澤先生は、壁紙についてこう話してくれました。

「壁紙という特別な素材を得たので、今回はそれを主役に据えて何ができるのかということを考えました。

これは一般的に建築資材として使用されるビニールクロスなので、それでは防汚機能や耐水機能に優れている、つまり強度のあるクラフト紙などより手荒く扱っても、水を多めに含んでも大丈夫だということです。

また一辺がある程度の高さ(長さ)を持っていて、その横巾(長さ)はといえば部屋一面に伸ばせるほどでした。

まるで絵巻物を大きくしたような・・・だったらいっそのこと絵巻物のように長い一本の支持体として利用したらどうだろうか。これなら子どもたち全員がひとつの支持体に向かって描けば、ひとつの大きな絵を制作することができる、って。

それに、私個人でいえば、これまで絵を描く支持体として壁紙を使うという発想はなかったので、そのこと自体に興味が湧きました。

そうそう、当初は表面の色や柄を活かそうと思ったのですが、それだとどうしても既にある色柄に引っ張られてしまい、表現する自由さや発想に制限がかかるんじゃないかと。なので、裏返してみたら、当然どの壁紙も色や柄など無く、画用紙のように真白ではないですが無地なんですね。これなら子どもたちが色や柄にしばられず、自由な発想で絵を描けるなと思い、今回は綺麗に仕上がっている表側は捨てました(笑)」

先生自身もこの新しい試みを楽しみにしている様子でした。

では、そこになにを描いていくのか、続けて先生に尋ねると、

「具体的に描くモチーフやテーマはありません。画材は絵の具を使いますが筆は使いません。まあ、筆代わりといえば、市販されているメラニンスポンジを1~2cm角に切ったサイコロ状のもの1個です」

なんとも雲をつかむような答えが返ってきました。

この巾のある長い壁紙の裏側を使って、いったいどんな描き方をして、どんな絵を創作するのでしょうか。

前置きはこれくらいにして、早速ワークショップをはじめます。

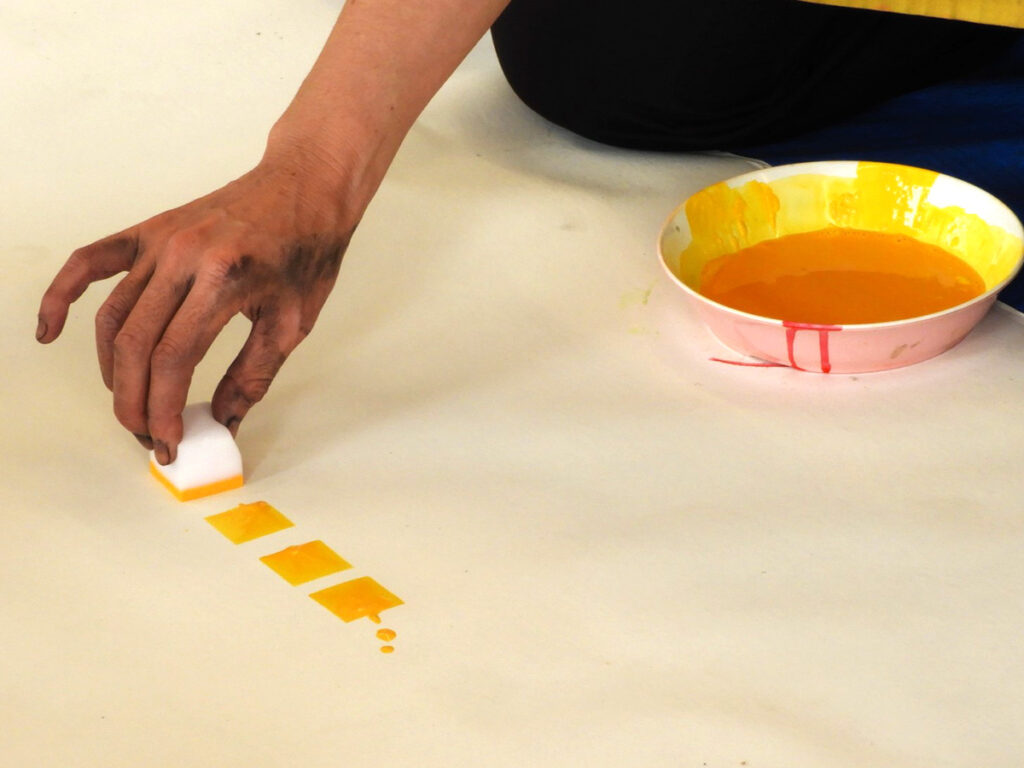

年中・年長クラスの子どもたち共に、最初はこの新しいふたつ(壁紙・スポンジ)の素材がからだや気持ちに馴染むように、遊びの時間からはじまりました。

大きくて長い壁紙の上を走ったり、寝そべったり、またサイコロ状のスポンジをみんなで一斉に空中へ放り投げたり。どうやらワークショップの時間だということを忘れてしまったようですが、本番はこれからですよ。

子どもたちは、ホールの中央に置かれた帯状に長くまっすぐ伸びた壁紙を挟むように並んで座りました。

先生はそんな子どもたちの前で、先のサイコロ状のスポンジを1個指でつまむと、あらかじめ用意しておいた黄色絵の具が溶かされたお皿に、そのスポンジの底面をゆっくり浸しました。

ほどよく絵の具が染み込んだのを確認すると、そのままスポンジを目の前の壁紙に軽く押し当てました。

すると、そこにはスタンプのように四角形の印が付きました。それを何度か繰り返すと、同じ四角形の印がどんどんつながったり重なり合ったりして、気づくとさまざまな形の模様ができました。

また赤色、青色、緑色と次々に色を変えていくと、カラフルな花が咲き乱れたようにも見えました。

そこから先生は、そのスポンジをただ押していくだけでなく、スポンジに絵の具をたっぷりふくませて、空中から壁紙に向かってぽたぽたと絵の具がしたたり落ちるまで絞りました。するとそれらは、壁紙の上で踊るように跳ねながら散っていきます。そこにはまたさっきとはまったく違う模様が描かれていきました。

そのうち子どもたちは誰に言われるでもなくスポンジを手放して、自分の両手で壁紙の上をこすりはじめました。

それがエスカレートし、自分の手のひらを直接絵の具の溶き皿に浸して、そのまま壁紙に押しだして大はしゃぎ。

先生もそれに乗じて、絵の具をたっぷりふくんだスポンジをそのまま壁紙の上に置くよう子どもたちにいい、「せーのっ!」というかけ声とともに力いっぱい足の裏でそれを何度も何度も踏みつけました。

とうとう壁紙の表面は何色もの絵の具が混じり合い、足や手でこすったり踏みつけたりでぐちゃぐちゃになっていました。

でも、その壁紙に表れた色彩や模様は、今まで見たことも、想像したこともない何とも不思議でおもしろいものでした。

今回のワークショップの原点にあるのは、1940年代後半から1960年代にニューヨークを中心に欧米で広がった「アクション・ペインティング(Action painting)」です。

それまでの絵画のように具体的な対象(モチーフ)を描いた作品ではなく、絵を描くという行為、行動それ自体が〈アート〉としてそこに表現されているという考え方です。その技法は、今回ワークショップでおこなったように大きなキャンバスに絵の具をたらしたり飛び散らせたり、手足などでなぐり付けたりという衝動から生まれる行動(アクション)を採り入れたものが含まれます。

最も代表的な画家として世界的に有名なのは、アメリカ人のジャクソン・ポロック(Jackson Pollock/1912~1956年)です。

日本を代表するなら、松澤先生も話していましたが、抽象画家・白髪一雄(しらがみかずお/1924~2008年)でしょう。天井から吊ったロープにぶら下がりながら、走るように足で描くという独特な「フットペインティング」という技法を生み出しました。

私は以前、やはり日本の現代美術家・篠原有司男(しのはらうしお/1932年~)の作品を見たことがあります。

彼の技法は「ボクシングペインティング」と言って、グローブに絵の具をつけてキャンバスなどにパンチを繰り返して描くというものです。90歳を越えたいまも、現役のアーチストとしてアメリカで活躍しています。

いずれのスタイルも、ある意味偶発的に生み出される〈アート〉ということでしょうか。機会があれば、「アクション・ペインティング」とはどのようなものか、一度彼らの作品を見てみたら、案外ハマるかもしれません。

「やはり支持体が今回の主役でしたね。同じことをいつもの画用紙やクラフト紙で行っていたら、すぐに破けて、作品どころかどうにもならないまま終わっていたでしょう。子どもたちも、あの表面のツルツルした感触や紙と違った絵の具の乗り具合など初めての体験でしたから、それだけでも得たものは大きいと思います」

松澤先生はこう切り出して、今回のワークショップについて話し出しました。

「今回は筆を使わなかったことで、いわば〝描く〟という思考を止めました。

筆の代わりに、これも今まで使用したことのなかった小さなスポンジを1個与えて、一応使い方の例は示しましたが、それでもこれで絵を描くの?と思ったはずです。そこでこどもたちはスポンジを強く押し当てたり、しぼったりすることに夢中になっていきますが、それではもの足りなくて、結局手のひらや足を使い出しました。実はそれが狙いで、先に述べたように思考(知)を止めることで、自然に湧き出すからだの動きを引き出したかったのです」

ここまで聞いても要領を得ない私に、先生はさらに続けてわかりやすい説明をしてくれました。

「幼児が最初に絵を描くという行為は、当たり前ですがものを考えたり、自分の感情を表現するためではありませんよね。例えば、テーブルにこぼした水を指先や手のひらでひろげたり、こすったりしているうちにその感触がおもしろいとか、その痕跡に惹かれるとか。それがクレヨンや絵の具であっても同様の動作を行い、徐々に無意識のうちに絵を描くことを覚えていきます。なので、その行為を4歳~5歳の子どもたちに蘇えらせると果たしてどんな作品を描くのか、また子どもたちの感性をどのように刺激するのか。

せっかく〈アート〉を主体にしたワークショップですから、いわゆる〝お絵描きあそび〟ではない、そんな特別な、原点回帰のような体験をさせたかったということです」

完成した絵に意味を持たせるのではなく、その過程(衝動)から〈アート〉表現をする「アクション・ペインティング」ということが今回の根底にありましたが、ようやくその真意を理解できた気がしました。

その後、先生は子どもたちの作品を手に園庭へ出て、外通路や外階段を支える2本の柱にそれを巻き付けました。

その光景を眺めていると、ポロックや白髪に劣らぬ〈アート〉作品に見えてくるから、なんとも不思議です。

written by OSAMU TAKAYANAGI

令和7年7⽉26(土)

竹コップづくり/キャンドルホルダーづくり(水洗いしたペットボトルがあれば持ち寄り)

集まったみんなでおしゃべり「チェアリングで語りBar」/キャンドルナイト/キッチンカー and more…!

S&Dスポーツパーク富士見内(富士見公園) 子ども広場

※雨天時は縮小してクラブハウス内で開催

https://www.city.hamura.tokyo.jp/prsite/0000018457.html

《梅雨なのに、猛暑?》

最近、こんなニュースの見出しばかりが目立ちます。それでも、あまり驚くことも関心を抱くこともありません。おそらく、「今年も、か」といったある種の慣れとあきらめの思いがあるからでしょう。

6月某日、ワークショップへ参加するために当園へ向かったある朝のことです。その日も梅雨特有の湿気で蒸し暑く、まるで見出しの惹句をそのまま取り込んだような気分でした。

ところが園の敷地内へ入るとすぐ、見事に咲き誇った紫陽花が目に留まり、その瞬間、なんとも涼やかな気持ちに包まれました。「これって、いわゆる自然が持つ癒しの効果ってやつかな」なんてひとり呟きながらしばらく見入っていました。

そこでふと想い出したのが、昨年、一昨年と続けて6月のにじいろワークショップのモチーフが〝紫陽花〟だったことです。確かにこの時期を象徴する、誰もが知っている花ですからね。

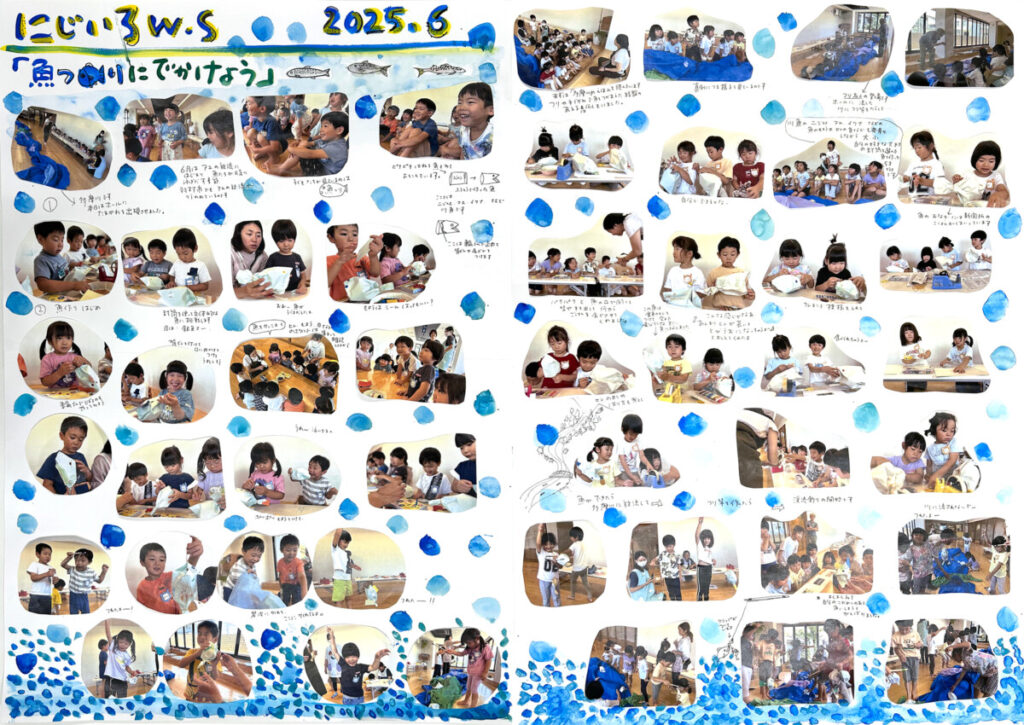

ところが一転して、ことし6月のテーマは表題に示した通り『魚釣りに出かけよう』です。

当然モチーフは〝魚〟ということになります。それも川釣り・渓流釣りをイメージしているとのことなので、具体的にはアユ・ヤマメ・イワナ・ニジマスといったところです。ことしはもう季節的なことを意識しないということでしょうか。

本題に入る前に、この意表を突くテーマの真意やなぜ釣り場を川に限定したのか、などなど当ワークショップを企画・指導する松澤先生に訊きました。

「どうしても6月=雨、紫陽花という定着したイメージが根強くあります。いずれも静かで、それなりに落ち着いた雰囲気だし、季節感を出すには最適なモチーフです。でも悪くいえばネガティブにとらえがちですよね。

そこで、いっそそのイメージを払拭して、6月にポジティブなイメージを持てないかな、と考えるようになっていろいろ探ってみたら、園から青梅線を挟んで反対側に在る多摩川ではアユ釣りが盛んだと知りました。

しかも6月はちょうどアユ釣りの解禁日。その日を待ちわびた多くの釣り人たちが、早朝から一斉に多摩川へ出かけて行くっていうでしょ、この梅雨時にわざわざ外へ向かってですよ。それこそポジティブじゃなければできないことですよね。そうした釣り人たちのことを想像していたら一気にこの企画にたどり着いて。

それに、いつものホールで釣りができるなんて面白いし、子どもたちも驚くでしょう」

先生は嬉しそうに答えてくれました。

当園から多摩川を目指してほぼ最短距離で行った辺りに、「羽村取水堰(しゅすいせき)」という堰があります。

この周辺には小魚も多く生息しているようで、釣りを楽しむ方ならご存知かと思います。

毎年6月にアユ釣りが解禁になると、ちょうどこの羽村取水堰から上流の小作取水堰までの区間(羽村エリア)が釣り場になるようです。

調べたら、なんと江戸時代には、多摩川で獲れたアユを江戸幕府に献上していたといいます。これよりもっと下流でのことですが。

またこの「羽村取水堰」が建造されたのも1653(承応2)年、4代将軍徳川家綱の時代だそうです。歴史には疎いのでこれくらいにしておきますが、意外に羽村(市)は歴史のある土地のようですね。

前置きはこれくらいにして、では早速、6月のにじいろワークショップへ話しを進めましょう。

いつものように準備開始です。

まず先生は、大きなブルーシートを一旦広げると、それを丸め込んだりよじらせたりしながら一本の太くて長い柱のような立体物をつくりました。そうしたブルーシートのかたまりを数本つくって1本につなげ、そのかたまりを、ところどころ緩やかなカーブや急なカーブをもたせながらホールの端から端へと敷きました。

そんな光景を眺めているうちに、だんだん1本の太い、うねる大河のように見えてきました。

そうです、気がついたら、いつものホールに〈多摩川〉が流れ出していたのです。

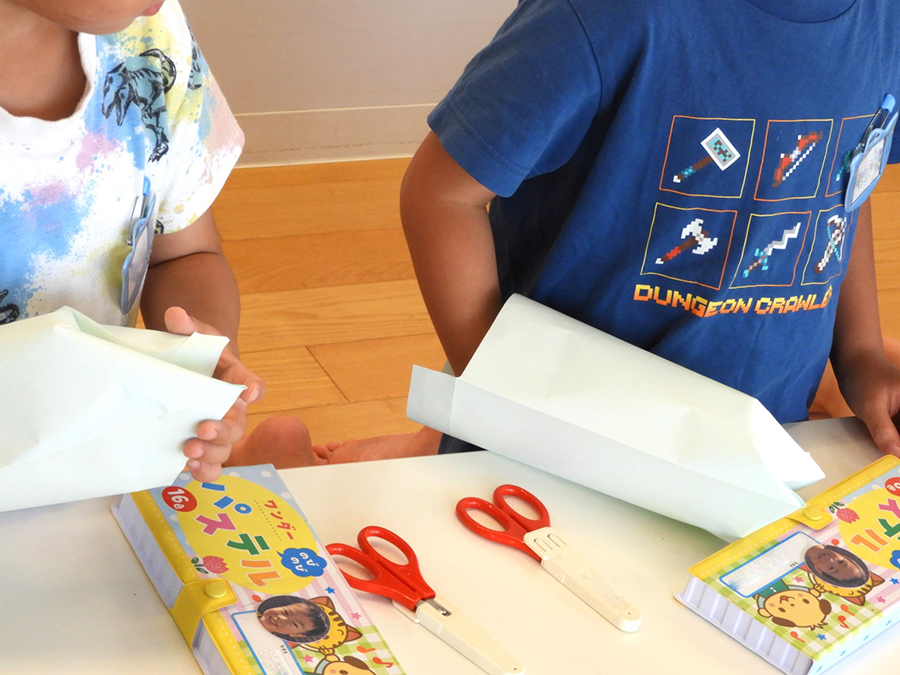

次に、先生や保育士たちで〈釣り具〉づくりの準備を始めました。

竿は割りばし(そのまま割らず)を使用します。糸はタコ糸で、針はクリップです。

最初に割りばしの先端にタコ糸を結びテープで留めます。そのタコ糸の端にクリップを結びます。クリップの先端は少し外側へ曲げておきます。これが今回釣りをするための仕掛けになります。

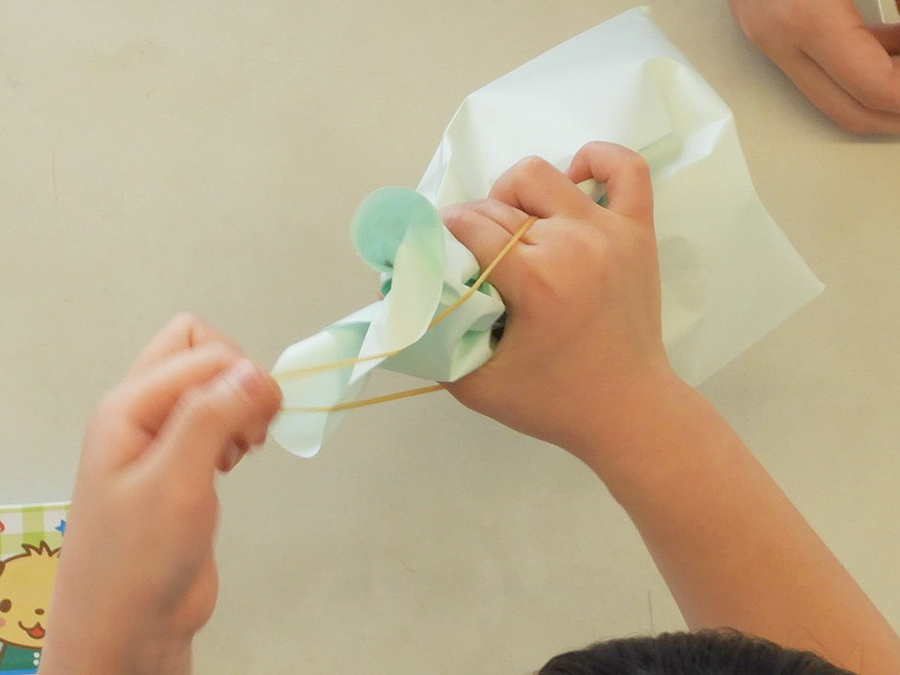

いよいよ肝心な〈魚〉づくりですが、これは大小さまざまな封筒を活用します。少し封筒をふくらませ、封入口から封の閉じた部分までゆっくり手を差し込みます。

その手の親指を封筒の閉じた部分の角へ、残りの指でもうひとつの角へ置き、指先で封筒の角と角をつぶすようにつまみます。

つまんだり、離したりを繰り返すと、封筒の閉じた部分が魚の口のようにパクパク動き出します。これで魚の頭ができました。そのとき口の部分に輪ゴムを1本テープで留めておきます。この輪ゴムに、先のクリップを引っかけて釣り上げるということです。

それから古新聞を丸めてその封筒の中に詰めます。これで魚のふっくらお腹の出来上がりです。

最後に封入口部分よりやや下の方をきゅっとつぼめて、中身が外へ出ないように輪ゴムで止めます。この輪ゴムで止めた外の部分が尾びれです。

魚のかたちが出来上がったら、目(シール)を貼り、背びれ・胸びれを付け、からだはクレヨンなどで色(うろこなど)をつけて、それぞれ自分だけの魚に仕上げます。

年中クラスの子どもたちは、竿(糸や針)を保育士に手伝ってもらいながらつくりました。年長クラスの子どもたちはもちろん自分の力で。魚は年中・年長共に子どもたち自身がつくりました。

そうして出来上がった魚は、そう、目の前に悠々と流れる〈多摩川〉に放流です!

子どもたちの目には、すでにここは多摩川沿いの河原にしか見えていないようです。なかには、そのずっと上流の渓流を目にしている子もいるでしょう。

子どもたちの手によってさまざまな魚が放流されたら、今度は釣り竿を片手に釣り師に早変わりです。

川の流れる音を聴き、川面に映る小魚たちの影を追い、静かに足を川べりに近づけて狙いを定めて素早く糸(針)をキャスト(投げ入れ)します。川の流れに合わせてその糸(針)が流れ、目指す魚がみごとにそれに食いついたらすかさず、かつ慌てずに釣り糸を巻き上げます。

どの子も自分の魚を目がけ、夢中で〈多摩川〉沿いを駆け巡っています。

なかには〈多摩川〉に滑り落ちる子や落ちる寸前で体勢を立て直す子など・・・川沿いは解禁日なのでしょうか、小さな釣り師たちで大にぎわいです。

先生がそんな子どもたちに声をかけました。

「気をつけてね、〈多摩川〉に落ちたら、海まで流されちゃうよ!」

アメリカ・モンタナ州ミズーラの雄大な自然を背景に、川のせせらぎを聴きながら、黙々とフライ・フィッシングをする父とふたりの子ども。言葉はなくとも、そこにあるのは家族の小さな物語と確かな絆です。

幾度も物語に登場するこの釣りのシーンは、何度観直しても胸を熱くします。

これは、今から30年も前の映画『A River Runs Through It』(1992年・アメリカ)です。名優R・レッドフォードが監督し、人気俳優ブラッド・ピットが主演しました。

物語の内容はさて置き、ここに映るフライ・フィッシングの映像美は観るたびに格別な味わいをもたらしてくれます。映画の邦題は英文と同じで、訳せば〝川は流れ続ける〟という意味です。

ちょうどこの頃、私自身も釣りにハマり、さまざまな釣りを体験しましたが、結局釣果を競うより、自然のなかで無為な時間を過ごすことに深い意味があったように思います。

釣りの名言でこんな言葉があります。

「釣れない時は魚が〝考える〟時間を与えてくれたと思えばいい」

さて、紹介が遅れましたが、今回のワークショップには松澤先生の友人がお手伝いに来てくれました。

保育者でもあり、造形の専門家でもある田口理恵先生です。

「今回初めて松澤先生のワークショップに参加したのですが、子どもたちも先生のお話しをよく聞いているし、どの子も真剣に臨んでいるのには感心しました。

また、園の保育士たちは子どもたちのことはもちろんですが、松澤先生のこともよくわかっていて、細かな指示や説明がなくても皆さん率先して動いていて・・・それだからこそ、こうして素晴らしい時間が持てるんだなぁ、と思いました。

みんなでつくり上げているワークショップ、まさにワンチームというのを感じて、私自身有意義な時間でした」

田口先生はそんな感想を語ってくれました。

松澤先生はそれに応えるように

「造形は実践経験がモノをいう世界なので、田口先生のような造形のプロが側でサポートしてくれると本当に安心できます。特にここでの造形は、本来の意味そのままに〝形あるものをつくりだす〟ことを心がけているので、対象が子どもであるとか、時間的、物理的なことを理由に平面的な仕上がりも良しとするようなことは避けたいと思っているので、こうして相談できる方が一緒に居てくれると心強いです」

と本音を覗かせながら話しをつなぎました。

これまでも地元ならではの自然をテーマやモチーフに採り入れたワークショップを展開してきました。それだけこの羽村市には自然がいっぱい在るということです。今回もまた、ここで育った子どもたちに、その価値を知って欲しい、気づいて欲しい、そして大事にして欲しいという願いがあってこそのテーマだったといえます。

しかし、本来それを学ぶべきは私たちおとなかもしれません。未来ある子どもたちのために、おとながもっと真剣に考えないといけない。地球自体が自然のかたまりですからね、放置していればいずれ枯渇してしまう。

そういえば、時おり自然環境の話しになると、先生は以前このワークショップでも話題にしていたレイチェル・カーソンの著作を指してこう言います。

「自然を考えるなら、やっぱり『センス・オブ・ワンダー』が基本かな(笑)」

ハイ先生、早速再読します!

written by OSAMU TAKAYANAGI

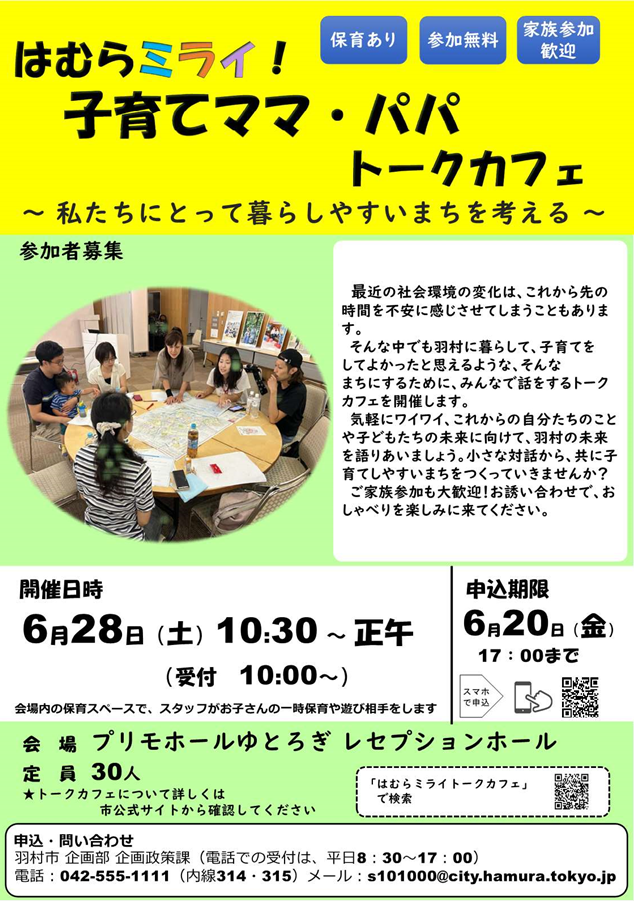

子育てをしている方を対象とした「はむらミライ!トークカフェ」

日々の育児や仕事に一息つきながら、

あなたのアイデアで羽村市の未来が変わります。

「こんなまちになったら、もっと子育てしやすいのに」など、あな

羽村の未来、子供たちの未来のために、あなたの声を聞かせてくだ

🌲 日時:6月28日(土)午前10時30分〜正午

🌲 場所:プリモホールゆとろぎ レセプションホール

🌲 参加費:無料

🌲 その他:お子様の一時保育スペースあり!安心して参加いただけま

気軽に参加OK!おしゃべり感覚で羽村の未来を一緒に描きましょ

詳細・申込はこちら

https://www.city.hamura.tokyo.

自然はなんとすばらしく 輝いていることだろう!

太陽がきらめく! 野原は笑う!

どの枝からも 花々が飛び出し 灌木の茂みからは 千もの歌声が響いてくる

そしてどの胸からも 歓喜と至福があふれてくる

大地よ 太陽よ! 幸福よ 愉悦よ!

これは、ドイツの作家ゲーテ(1749~1832年)が著わした『五月の祭(飯吉光夫訳)』という詩の一節です。

これを読んだとき、少し不思議な気がしました。なぜなら、5月という季節への賛美は、四季を明確に区別できる日本人特有の感じ方だと勝手に思い込んでいたからです。

でも調べてみたら、日本ほどはっきりとした四季の区別はないまでも、ゲーテの居たドイツ然り、世界のいたるところに四季という概念はありました。

そういえば、昔よく聴いたシャンソンのなかに『5月のパリが好き』という歌があったのを想い出しました。

歌手で俳優のシャルル・アズナヴールが、1956年に発表した歌です。

久しぶりにその曲を聴きながら歌詞の日本語訳を見たら、〝私は5月のパリが好き〟とはじまって、ゲーテの詩のように〝新芽が生まれ、古都パリの街が輝き、古い屋根にも太陽の光が差し込む〟といった5月の美しい情景が綴られていました。

ちなみにフランスは温暖な気候を持つ国ですが、やはり四季の移ろいを明確に感じるそうです。

その季節をどう受け止めるかということは、どこの国に居ようとも、要は人それぞれの感受性の問題なのかもしれません。

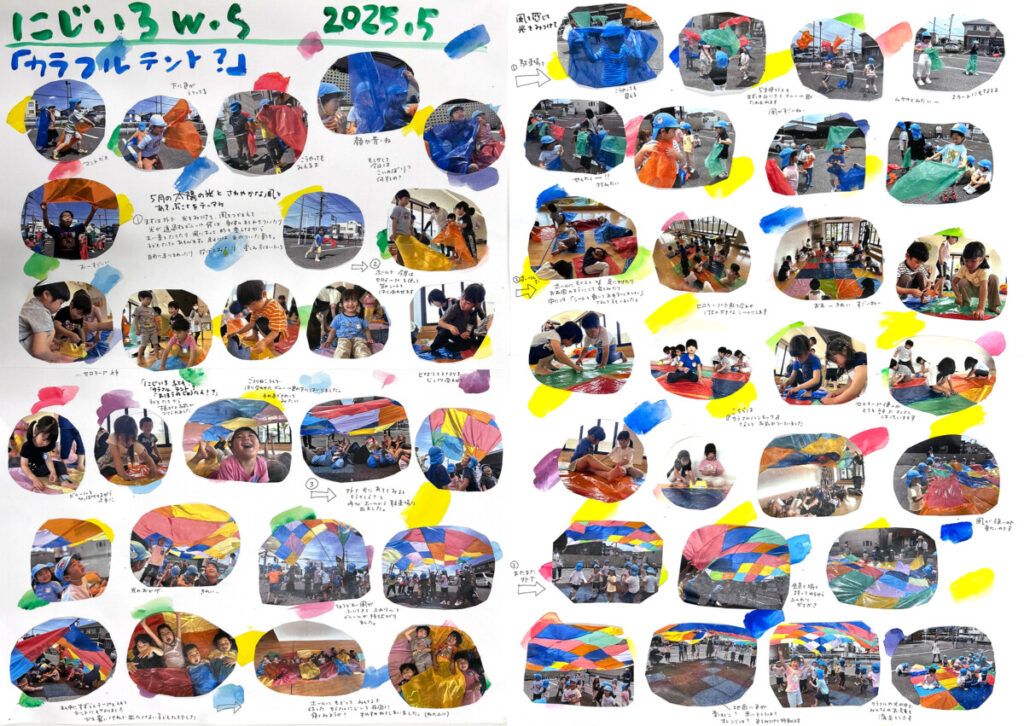

さて、5月のにじいろワークショップのテーマは「5月の太陽の光とさわやかな風とあそぶ」です。

にじいろワークショップを企画・指導する松澤先生は、今回のテーマについてこう話してくれました。

「5月の、まさにいまでしか体感できない光や風といった、この季節ならではの自然をからだとこころで思いっきり味わい尽くしてもらいたい。それがこのテーマの趣旨です」

今回はテーマに沿って、屋外でのワークショップとなりました。

年中・年長クラス共に、最初は屋外(当園駐車場)に集合です。

ただし、今回は作品づくりのために一度いつものホール(園舎内)に入らなければなりません。

したがって、最初は屋外→次いで屋内→再び屋外へ、と慌ただしく移動することになりました。

限られた時間内に行ったり来たりと手間のかかる移動ですが、どうやら子どもたちにはそれさえも楽しみのようです。

早速ですが、今回の主役となる素材は、赤・青・黄・オレンジ・紫・緑・・・とカラフルな色のポリ袋のみです。

まず集まった屋外では、そのポリ袋を子どもたちひとり一人に配り、それぞれ自由に遊び回ることからはじまりました。

ポリ袋を両手につかみ、マントのように身にまとって走り出す子どもたち~そのまま風に乗って、大空に舞い上がりそうです。

なかにはファッショナブルに腰に巻きつけて、最新のモードを気どる子もいました。

それから頭上に力いっぱいそれを放り上げ、まるで生命を持った生き物のようにひらひらと宙を泳いでいくその姿を追いかけまわす大勢の子どもたち。

またポリ袋を太陽にかざして足元に視線を落とし、ポリ袋の色を光が透過して地面にその色を映し出すさまを眺めては歓喜する子どもたちも。

この日の気候は、まるで誰もが思い描く5月を象徴するかのように、降り注ぐ太陽の陽射しは寒からず暑からず、流れゆく風もすがすがしく、子どもたちの気持ちを盛り上げるのには充分すぎるものでした。

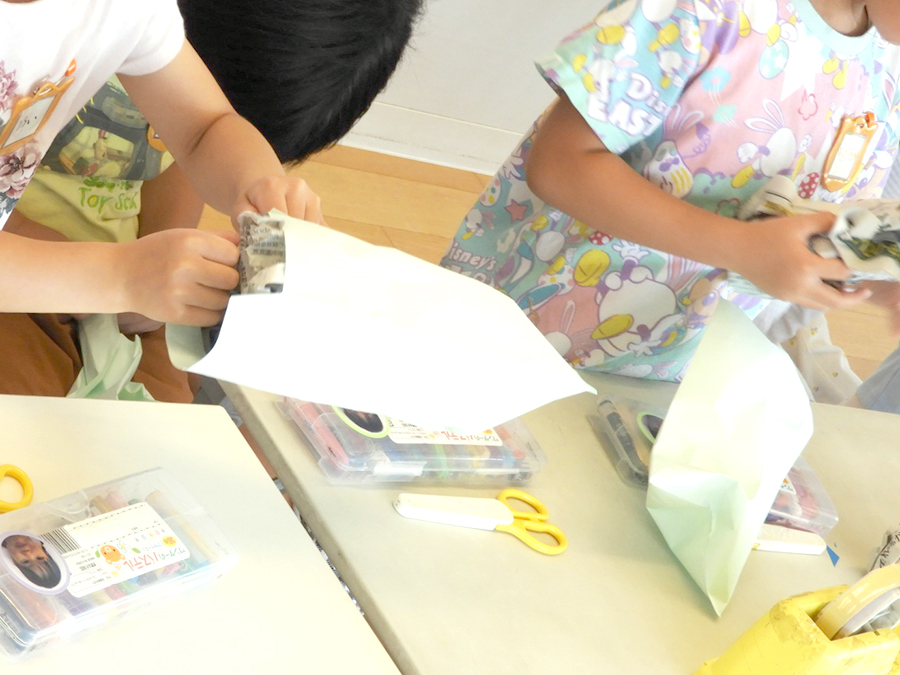

思い思いにひと通り遊んだ後は、一旦園舎のホールへ入り、子どもたちそれぞれが手にしたポリ袋を、ひとつの大きなシートになるようセロハンテープで貼り合わせていきます。

年中クラスの子どもたちは慣れない手つきながら、真剣にポリ袋を一枚一枚貼り付けていきました。

年長クラスお子どもたちはさすがに手慣れた様子で、一枚一枚をていねいに貼り合わせていきました。

その貼り合わせて仕上げた大きなポリ袋のシートを持って、さあ、最後にもう一度屋外に出ましょう。

仕上がったシートは想像以上に大きくて重く、ヨットの帆のように全面で風を受けて飛ばされそうになるので、広げるだけでも大変な労力が必要です。

そこで、子どもたち、保育士、先生も一緒に、全員の力を合わせてひとつのシートを広げました。

みんなで広げた大きなポリ袋のシートには太陽の陽射しが注がれ、光のかたまりがシート全面を覆い尽くしてしまったかのようにきらきらとまぶしく輝いています。

また流れる風にあおられて、波のように動き出す大きなシートを眺めていると、目の前に太陽光に照らされた大海原が現れたように感じます。

そして地面に目を移せば、透過された光に映るポリ袋の色彩があちらこちらにモザイク柄となって見えます。

どの色彩も風の動きに合わせて、ゆらゆらと踊っているかのようでした。

実は、年長クラスのシートは、年中クラスのつくったシートもつなぎ合わせていたので、2倍の大きさになっていました。だから、重さも2倍だったので持ち上げるのも大変でしたが、風にたなびくその波のような動きも、地面に映る色彩も2倍楽しんだということです。

ワークショップが終了したあと、当園の2階から駐車場に通じる外通路・外階段の途中にある遊具に大きなポリ袋のシートを飾りつけることにしました。

先生を先頭に、園長と主任保育士の三人はあれこれ悩みながらも、なんとか飾り付けに成功しました。

これなら、年中・年長クラスの子どもたち以外のたくさんの園児らが見て、触って、楽しめます。

それにこうしてみると、ちょっとしたインスタレーション体験も味わうことができて、いつもの園庭が美術館になったようです。

松澤先生は、今回もそうですが、今までをふり返っても自然の「光と風」にこだわってきました。

その真意を直接先生に尋ねたことはありませんが、アートにとって「光と風」はもっとも重要であり、多くのアーチストは永い年月をかけてこのテーマに取り組んできたといっても過言ではないでしょう。

例えば今回のワークショップを通して真っ先に想起したのは、バロック絵画の巨匠・レンブラント(1606~1669年)のいくつかの作品と、それを裏付けした「光と影は、私の絵画の魂である」という言葉です。

また印象派の画家クロード・モネ(1840~1926年)も「光は私の最も重要な主題であり、私の絵のすべてを決定づけるものだ」と言って、数多くの作品を残しています。

つまり〝光〟は、過去現在に関わらず芸術(特に絵画)において非常に重要なファクターであるということです。

話しは逸れますが、寺院や教会などで古くから見られる「ステンドグラス」などは、建築的な要素が強いですが、あきらかに〝光〟による芸術です。太陽の陽射しが透過されて描かれたそれは、もはや美しいアートの領域です。

そう、今回子どもたちが体験したポリ袋の色が陽射しによって透過され、その色彩が地面に美しく映って見えたのはこの「ステンドグラス」と同じ原理です。

また〝風〟についても、先に名前を挙げたクロード・モネの「日傘をさす女性」という作品がありますが、明らかに絵の中に〝風〟を感じます。

と、ここでまったくの余談をひとつ・・・宮崎駿のジブリ作品『風立ちぬ』(2013年)のなかで、ヒロイン菜穂子がイーゼルを立てカンバスに向かって絵を画いている場面があるのですが、これを観た時、全体の構図といい、雰囲気といい、このイメージはモネの「日傘をさす女性」に触発されたのでは?と思ったのですが、真相は知る由もありません。

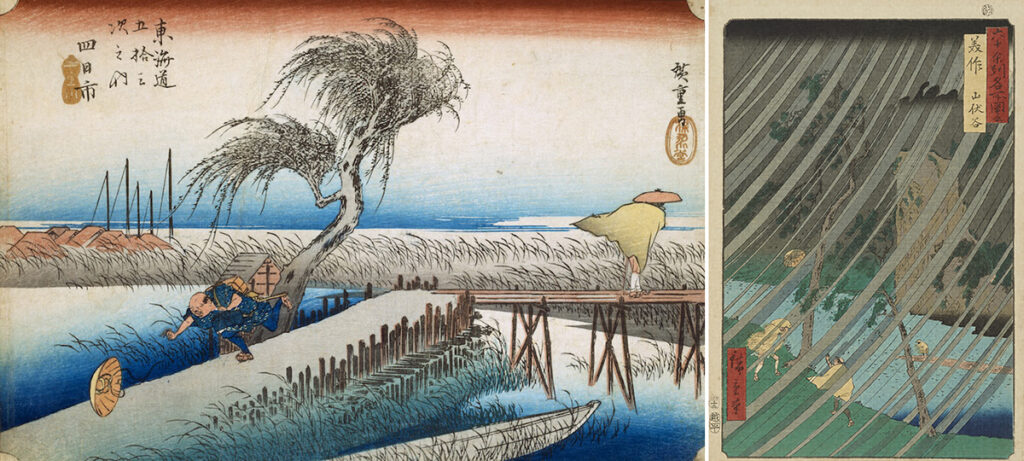

話しを戻しますが、この〝風〟が顕著に描かれている作品はなにも西洋画ばかりではありません。日本を代表する浮世絵の世界にもあります。

歌川広重の「六十余州名所図会・美作 山伏谷」や「東海道五十三次 四日市 三重川」という作品は、画面いっぱいに強風の様子が描かれています。浮世絵のなかには〝風〟を可視化した傑作が多く見られます。

簡単かつ単純な事例しか示せませんが、これらのことからみても、先生が「光と風」にこだわる理由が見えてくるような気がします。さらに言えば、そうした背景をしっかり抑えて子どもたちに指導しているということもわかります。

それは、対象者がどんなに幼い子であっても、また子どもがそのことを理解できなくとも、常にアート的な観点からまやかしではない真実を、あそびというオブラートに包みながらも真摯に指導をしているということです。

いずれつながっていくだろうアート的な思考や生き方を、小さいうちからきちんと体感していくことがどれほど大切なことか、それを先生は十分に理解しているからだと思います。

先生のワークショップに参加していると、ふいに若いころ通っていた美校時代の学びを想い出します。何十年も年月が経って、ようやく当時の答え合わせができたようなことや今更ながらに気づくことも多くあります。

こんな私でさえそうなのですから、いまの年中・年長クラスの子どもたちなら、きっと、いつか、どこかでふいにワークショップで体験したこと、感じたことを想い出すでしょう。その時に、はじめて今のワークショップの意味を知ったとしても、決して遅くはありません。その時が、次へのステップになるタイミングとなれば。

written by OSAMU TAKAYANAGI

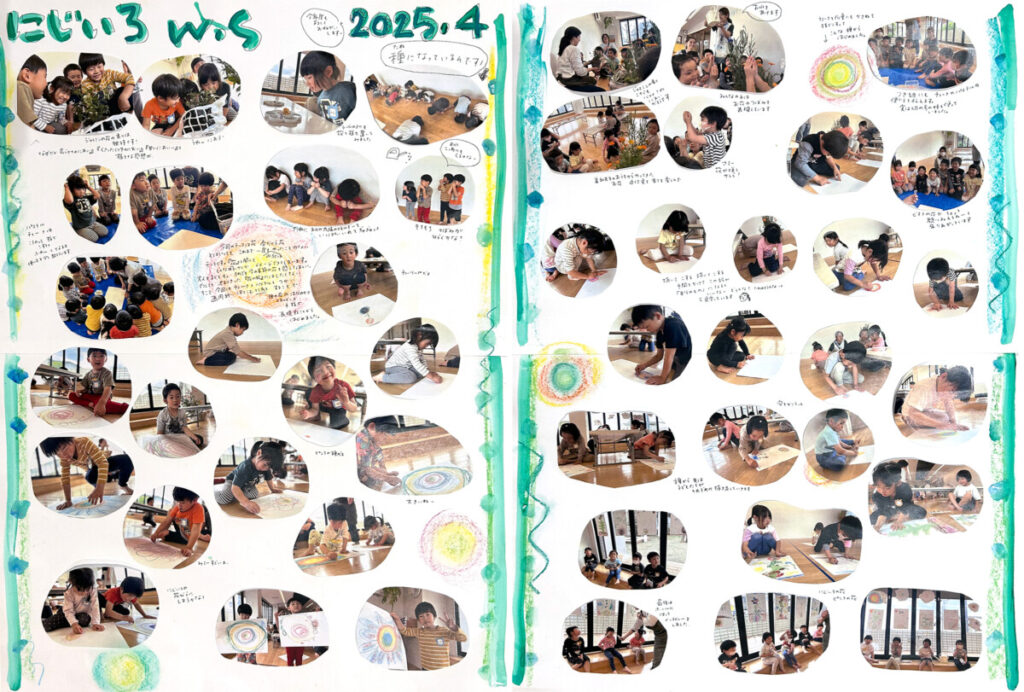

例年のことながら、4月に入ると新年度の「にじいろワークショップ」がはじまります。

年長クラスは2年目の、年中クラスは初めてのワークショップです。

初めての子どもたちは楽しみ半分、不安半分といった気持ちでしょうか。

さすがに2年目の子どもたちはワクワク感いっぱい、と思いきや案外緊張でガチガチだったりして。

そんな気持ちで臨むのは、なにも子どもたちばかりではありません。

それぞれのクラスを新しく受け持つ保育士たちも、みんなを見守る園長も、それからにじいろワークショップを企画・指導する松澤先生だって、新しいはじまりはあれこれ考えて、迷って、悩んで、直前まで落ち着かないものです。

でも、そんなふうに、たくさんの複雑な気持ちで新しいはじまりを迎えるときって、きっと想像以上に素敵な出会いや出来事が待っているような気がします。

さて、そうしたみんなの思いが集まった今年度最初のテーマは、「春のお花を描こう」です。

この季節を彩る自然の景色といえば、ブルーに澄みわたった空、心地よく流れる風、それから茶色い山肌に木々の緑が少しずつ戻ってくると、いつもの沿道や家々の庭、保育園の花壇にも多彩な表情を魅せる花たちが咲き誇ります。

今回はまさにその春に咲く〝花〟を描くわけですが、実はこれほどストレートに「花を描こう」というテーマを打ち出したのは初めてです。

そのことに触れて松澤先生は、

「〝花〟というテーマを出すと、誰でもどんなふうに描けばいいのか、というイメージがすぐさま浮かぶでしょ。年中・年長クラスの年齢になればなおのこと。どうすれば花らしく見えて上手に描けるか、なんてことがわかってくる。そうなると、そこに意識が集中して予定調和の作品ばかりになる。そうはしたくないから、敢えて避けてきたのかもしれません。

でも、今回このテーマにしたというのは、この季節ならではの自然の在りようを子どもたちにもっと意識して眺めたり、触れたり、興味を持って欲しいということです。そのための入り口として、身近にある〝花〟を選んだということです」

さらに続けてこう言いました。

「ただ、やはりだれもがイメージする花の絵にはしたくないというのがあるので、そのままのかたちや色を写し取るのではなく、それぞれの想像力を駆使した、オリジナル性の高い花の絵を描いてもらいたいと思うんですね。

そこで、画材はパステルとチョークを選びました。いずれも指先ですり込んでいくという技法を採るので、思い通りの形や色彩にはなりづらい。その分そのものと対峙することで新しい発想が生まれて、予期せぬ作品が自然と表れてくる・・・と、そんなふうになることを期待しているのですが。

そうそう、それと手指で直接画用紙に触れることから得られる質感なり、または伝わるエネルギーのようなものを感じることができるので、より一層自分の感性が作品に活かされてくるはずです。それはしっかり体感して欲しいです」

もしクレヨンや絵の具を使うとなったら、先生が指摘したように〈上手に描くこと〉を競うような作品づくりに終始した、言葉は悪いですがありきたりの作品が並ぶことになったと思います。それはそれで良しとする考え方もあるので、これは難しいところです。

そう思うと、松澤先生のワークショップは、やはり今期も単純に絵を描いたり、造形を遊びとして楽しんだりということにはならないでしょうね。もっとも、そこが「にじいろワークショップ」の魅力でもあります。

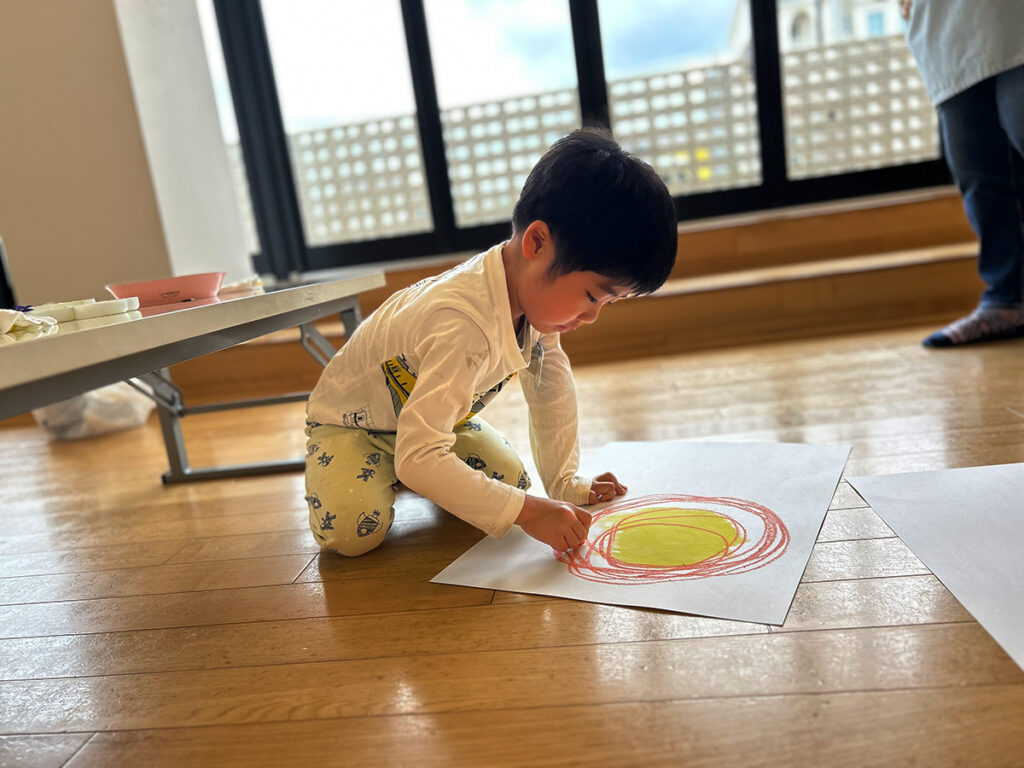

まずは、ホールに置かれた大小の鉢植えの花を先生と子どもたちで囲んで鑑賞することからはじまりました。

特に初めて参加する年中クラスの子どもたちは、花のかたちや鮮やかな色合いについて、はたまたほのかに漂う匂いなどについてにぎやかに言葉を交わしました。ときおり先生が冗談を言うと、それに反応して大笑い。そうこうするうちに、初めて参加する子どもたちはすっかりワークショップの空気に溶け込んでいきました。

では早速実践です。

先生はパステルとチョークを持ち、1枚の白い画用紙を床に置くと、いつものように手本となる絵を描きはじめました。

真剣に見つめる子どもたちの前で最初に描き出したのは、画用紙の下部に何色か違う色を重ねた円形でした。

どう見ても花には見えません。なぜなら、それはまだ花になる前の「種」だからです。

次に先生は、その色を重ねた円形をひとさし指で直接画用紙の上でこすり出し、徐々にその色彩を広げながら深みを加えていきました。

不思議な色彩を放ち出したその円形は、いつしか本物の花の「種」に見えてきました。

つまり、この「種」はこれから芽を出し、葉をつけ、花を咲かせるためのはじまりです。どんな花になるのか、この段階では描いている先生にもわかりません。

先生は子どもたちと花の話しをしながら、ゆっくりその円形の「種」から緑色のツルや葉を伸ばしていき、最後はいくつかの花を画面いっぱいに咲かせ(描き=すりこみ)ました。

なにやらその様は、これから成長していく子どもたちを暗示しているかのようです。

いまはまだ小さな「種」ですが、明日へ、未来へと少しずつ成長を遂げ、やがてそれぞれが鮮やかな花となる日のことを。

余談ながら、こんなインドの有名なことわざを想い出しました。

「あらゆる未来の花は今日の種の中にある(All the flowers of all the tomorrows are in the seeds of today)」

本意はわかりませんが、ものごとの本質を突いた表現のように感じます。

今回のテーマもそれに即して捉えると、「種」から描きはじめた先生の意図が読み取れるような気がします。

子どもたち自身も、こうして「種」から描きはじめたことで、その先にどのような花を咲かせるかということを自ら想像することができたようです。気づいたらどの子も、自分自身の花の絵を仕上げていました。

また今回のテーマで重要なのは、直接自らの手指を使って描くという点です。

先生はこれまでにも手や指を使ってさまざまな支持体(木、紙、布など絵を表現するための物体)に描いてきました。

一般的に画材として使用するクレヨンや絵の具は、どれもが直接手指で画面に触れることなく、簡単に支持体に表現することが可能なので、子どもたちも指導者もそれを選択することが多いようです。

でも先生は、敢えて自らの手指を使うことを奨励します。

なぜなら、第一にそれがモノを創造する原点だからです。私たち人間の機能として備わった手指でさわる、つまむ、こねる、つぶす、こするといった行為によって、太古からモノをつくり続けてきました。

また身体的な体験から得られる情報(例えば熱い、冷たい、柔らかい、硬い、すべすべ、べとべと、ざらざら、でこぼこなどの単純な感触から物質の持つエネルギーや自らの熱量など)は、いつの日か生きていく上で活かされるときがくると思うからです。

この先、こうした機会を逃すと、ほぼ一生自らの手指を汚してまでもそのモノの本質に迫るような体験をすることはないでしょう。

現にいま大半のおとなたちは、日常自らの指先で直接触れるのはパソコンのキーボードや携帯電話の画面くらいで、それらはなんとも無機質で、どれもが同じ感触しか持ち得ないということです。

これは私見ですが、私にとっての花の絵は、ルノワール、モネ、セザンヌといった印象派の画家たちが描いた作品、もしくはゴッホの「ひまわり」です。日本画壇ではかなり時代が遡り屏風や襖絵のなかに描かれた牡丹や菊、梅などを思い浮かべます。しかし、それらはいずれもアカデミックなものとして捉えてしまうので、修練のための絵画という思いが強いのですが、今回のような「種」から発想していく花の絵には改めて感動しました。

では最後に、今年度の年中・年長クラスを担当する4名の保育士に、ワークショップについて訊いてみました。

今年の年中クラスを担当する宮保育士は、ワークショップへの参加経験があるとのことですが

「初めて参加する子どもたちはどうかな、大丈夫かな、と少し心配していたのですが、はじまってみると、子どもたちは自由にのびのびとやっているのでほっとしています」

と安堵の表情を浮かべていました。

同じく参加経験のある年中クラスの下田保育士は、笑顔でこう話しました。

「以前も、毎回素直に喜んでいる子どもたちを見るのが楽しみでしたから、この一年、またそれが見られると思うと嬉しいです」

そしてお二人ともに「このワークショップの活動が大好きです」と付け加えてくれました。

次いで、子どもたちに実際の花を見せたいということで、自宅の鉢植えを抱えていつもより早く園に来ました、と言う年長クラス担当の三浦保育士は、

「昨年度はワークショップに参加すること自体初めてだったので戸惑いばかりでしたが、今年は二年連続で同じ子どもたちと体験できるということもあるので、少し余裕をもって臨めそうです」

そう言って笑いました。

それからワークショップへの参加が初めてという出水保育士は、

「想像以上に子どもたちみんながこのワークショップに親しんでいるんだなぁ、と実感しました。それに子どもたちと一緒になって参加できるのは何よりも楽しいです。もともとアート系の活動には興味があったので!」

と明るく応えてくれました。

今年度も一年間、どうぞよろしくお願いします。

written by OSAMU TAKAYANAGI