事務連絡

令和4年9月7日

各 都道府県 保健所設置市 衛生主管部(局) 特別区 御中

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて

平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和3年2月25日付け健感発0225第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「令和3年2月25日付け課長通知」という。)及び「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日付け(令和4年2月2日最終改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に基づき対応をお願いしており、その療養期間については、

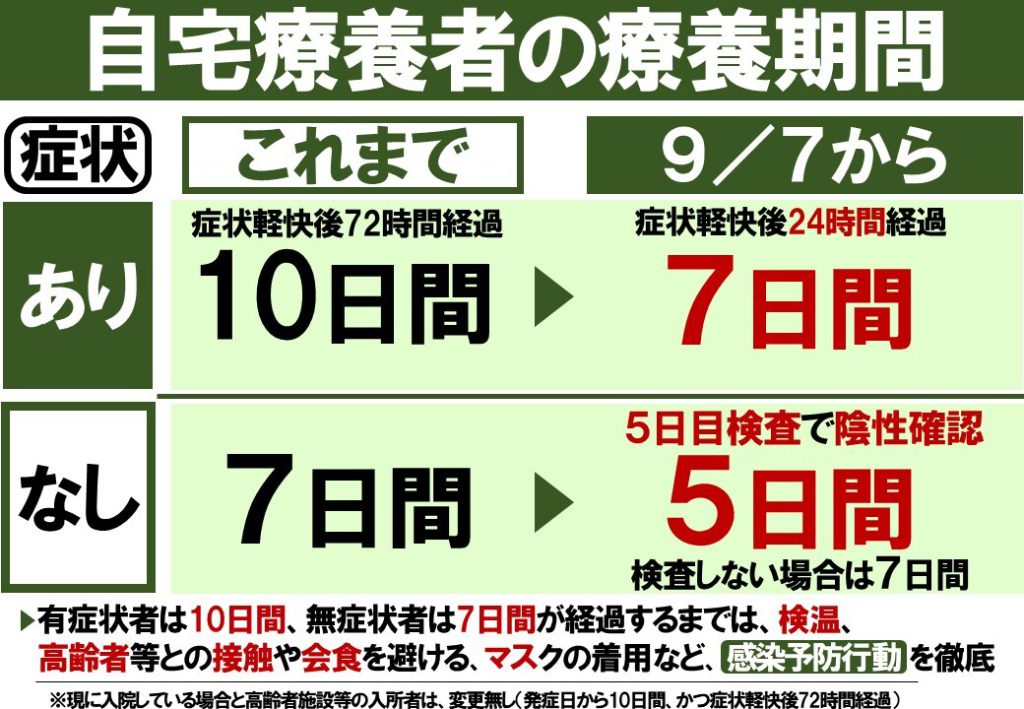

- 有症状患者については、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合には11日目から解除を可能

- 無症状患者(無症状病原体保有者)については、検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能(ただし、10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を求めること)

を基本としています。

今般、オミクロン株の特性を踏まえた療養期間等については、本日の第98回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードにおける議論を踏まえ、With コロナの新たな段階への移行を見据え、以下のとおり見直すこととしましたので、内容について御了知の上、関係各所へ周知の程、お願い申し上げます。

なお、本見直しについては 、本日(令和4年9月7日)より適用となり、同日時点で患者である者にも適用いたします。

記

- 有症状又は無症状患者の療養期間等について、下記のとおりとすること。

- 有症状患者(※1)

- B以外の者

- 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。

- ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。

- 現に入院している者(※2) (従来から変更無し)

- 発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合に11日目から解除を可能とする。

- ※1 人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。

- ※2 高齢者施設に入所している者を含む。

- B以外の者

- 無症状患者(無症状病原体保有者)

- 検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする(従来から変更なし)。

- 加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染」「予防行動の徹底をお願いする。

- 有症状患者(※1)

- 療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないこと。

- 1及び2に記載する事項を除く新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準については、引き続き、令和3年2月25 日付け課長通知に基づき対応すること。

※抗原定性検査キットを使用しての療養期間の短縮について、乳児・幼児は対象外となります(2022/9/15 西多摩保健所に確認)。