マティスの豊かな芸術を、子どもたちが体験できるすばらしさ

1951(昭和26)年、日本初のアンリ・マティス展が東京・上野で開催されました。

この時のことを、画家・池田満寿夫(1934-1997年)の著書で読んだことがあります。

正確な記述は覚えていませんが、当時長野県長野市に住む高校生だった池田はそれを観るために初めて上野へ上京したというのですが、どうやらそのマティスには失望したと記してありました。そればかりか、そのあとすぐにピカソ展が開催されることを知り、上京など簡単には許されなかった身であったことからそれを知っていればマティス展には来なかったとまで書かれていたのが印象的でした。

私がそれを読んだ頃、すでに池田は世界的な画家としての地位を確立していましたが、ピカソから受けた影響については多くの著書で綴っていたものの、マティスに触れた記述は読んだ覚えがありません。

実は私自身もその頃はピカソに傾倒しても、マティスに惹かれることはありませんでした。

マティス(Henri Matisse,1869-1954)とピカソ(Pablo Ruiz Picasso,1881-1973)は、1860年以降の近代美術の流れのなかで奇しくも同時代に名を馳せた画家です。そこで二人は比較されることも多かったといいます。ただ作品への取り組みや性格面から見れば、まったく違った存在だったようです。そんな二人を、評論家の故・海野弘は著書『マティスの切り絵と挿絵の世界』のなかで、こんなふうに指摘していました。

「ピカソは新しいスタイル、若さを求めてたえず変化していった。マティスは、同じものの中で成熟を求めた」

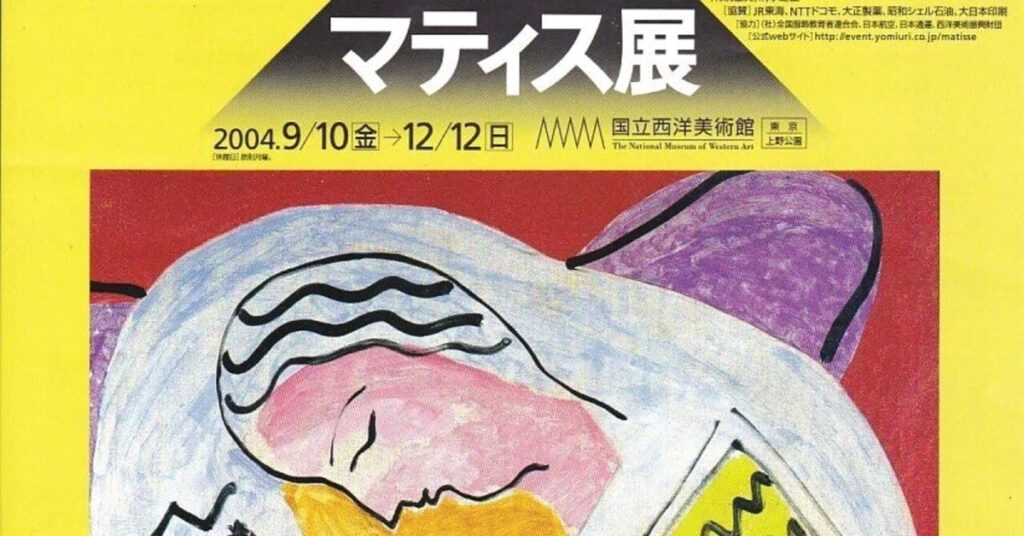

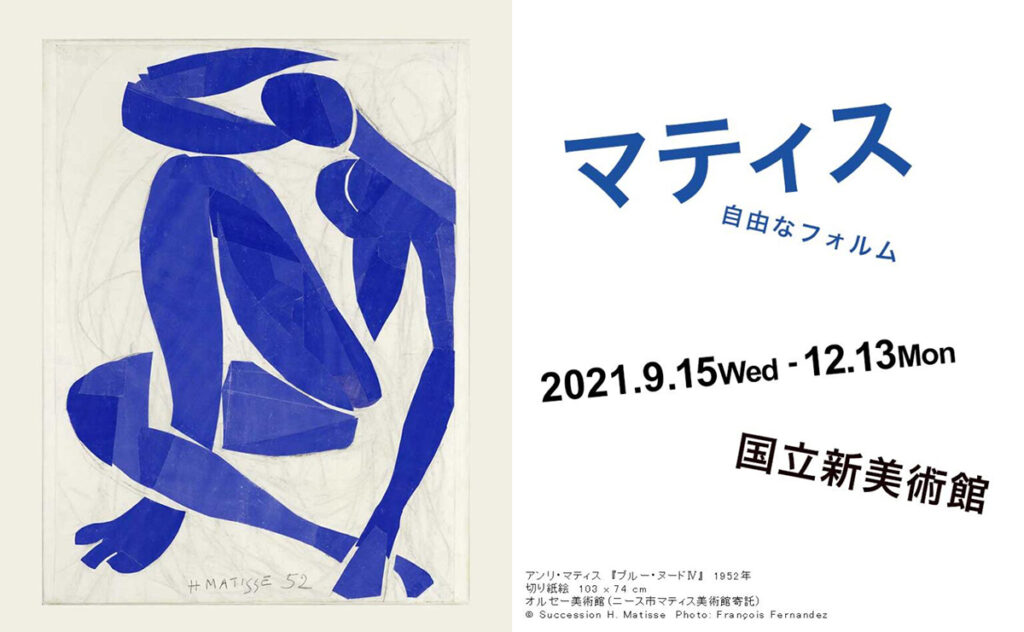

それからだいぶ年月が経った2004年、上野の国立西洋美術館で大規模なアンリ・マティス展が開催されました。

当時の私は仕事一辺倒の日々でしたから、憂さ晴らし程度の軽い気持ちで上野に出かけました。ところがまったく予想もしなかったことですが、初めてマティスの生の作品に触れ、彼の静かながら作品に込めた熱い想いのようなものにすっかり魅了されたのです。

赤や青、そして黒の鮮やかな色彩が、カンヴァスのなかに心地よいリズムを生み出しているのを感じました。そして晩年彼が打ち込んだという色紙を切り貼りした切り絵作品、とりわけ『JAZZ』と題された一連の切り絵のコラージュは、作品ごとにさまざまに変化し、まさに最高のスウィングが聴こえてきました。

今回、そんなマティスがワークショップのテーマに掲げられました。彼が生涯をかけて創り上げた豊かな芸術を、わずか4~5歳の子どもたちが体験できるというすばらしさに、なぜか私の心までがスウィングしています。

自分の目で直接見たこと、感じたこと、そしてそれを自分の言葉で伝達すること

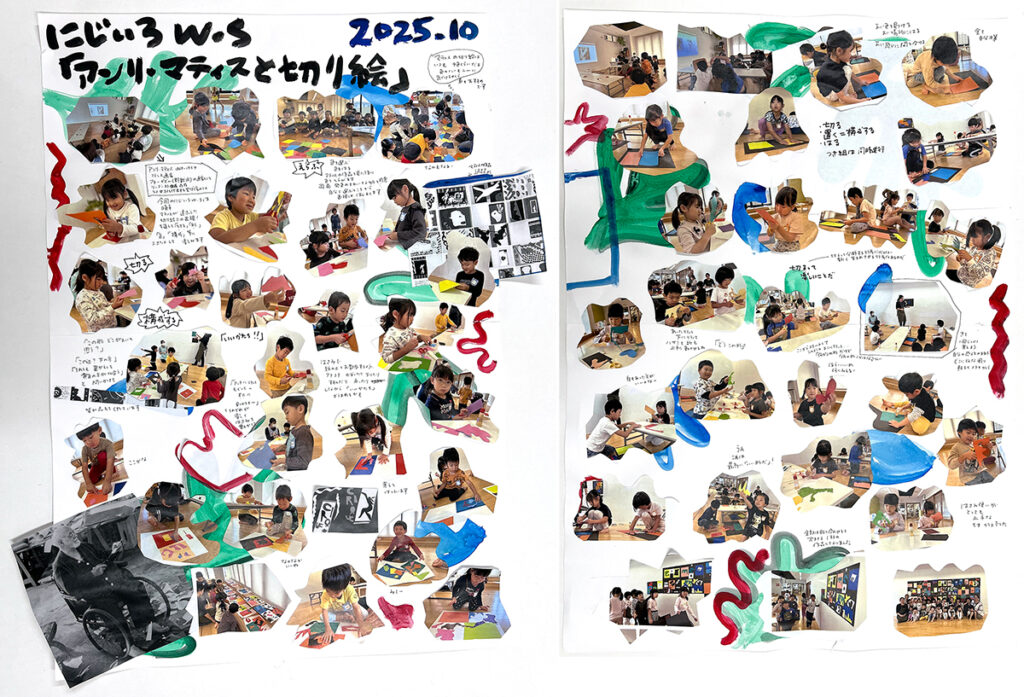

にじいろワークショップのテーマに作家名を掲げるのは、昨年8月のF・ステラ(現代美術家)以来のこと。

個人的には、機会があればもっともっと著名な作家を採り上げても良いのではないかと思っています。

なによりも本物を見ること、知ること、触れることは、子どもたちにとってとても大事なことのような気がします。特に純粋にものごとを受け止め、何かに忖度することなく自由に自分の言葉で感想を言えるよう歳頃に。そうしたことが、無意識のうちに自分の目や心を養っていくように思います。もちろんこれは、アートに限らずすべてにおいて。

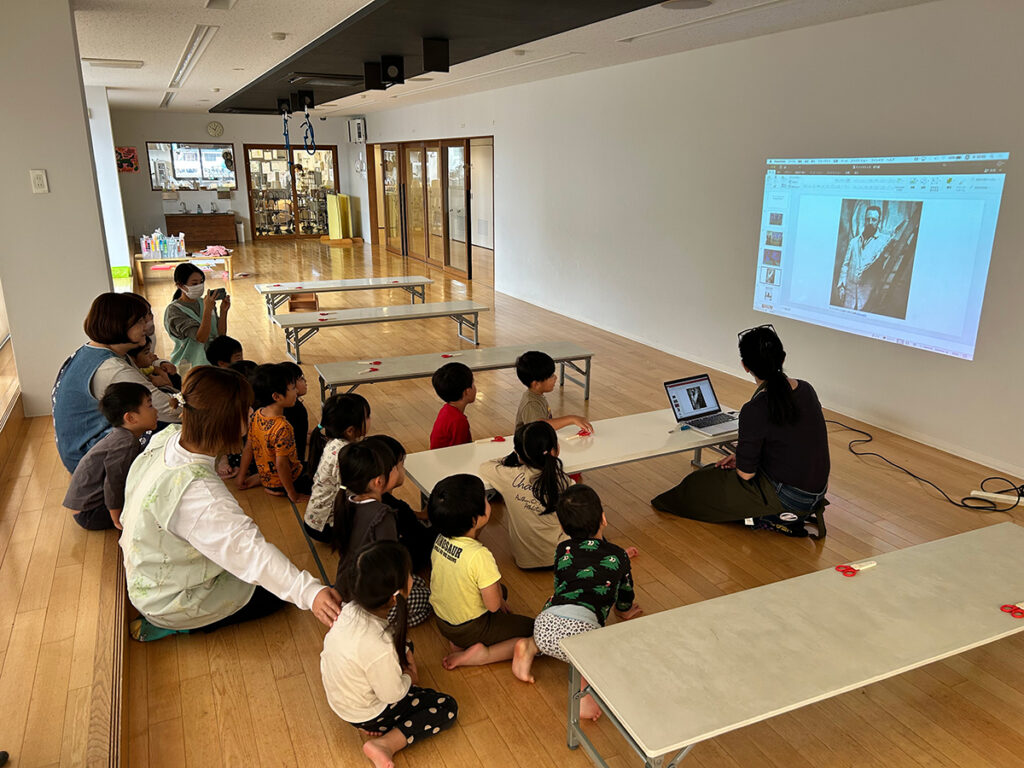

さて、そんな些末な私見はさておき、今回も前回同様にワークショップのはじまりは年中・年長クラス共にプロジェクターや絵本を通してアンリ・マティスという人物像から作品までを紹介していきました。

いつものことですが、松澤先生は壁に映し出された映像を一方的に説明するのではなく、常に子どもたちの自発的な意見や感想などを聞き入れながら進めていきます。

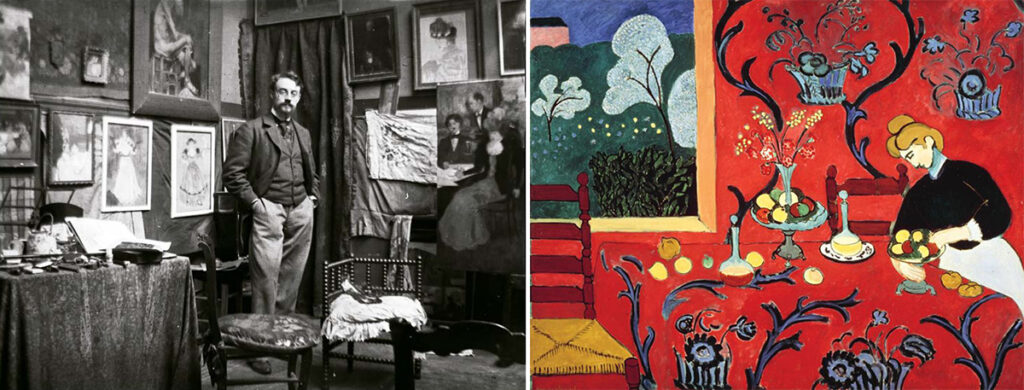

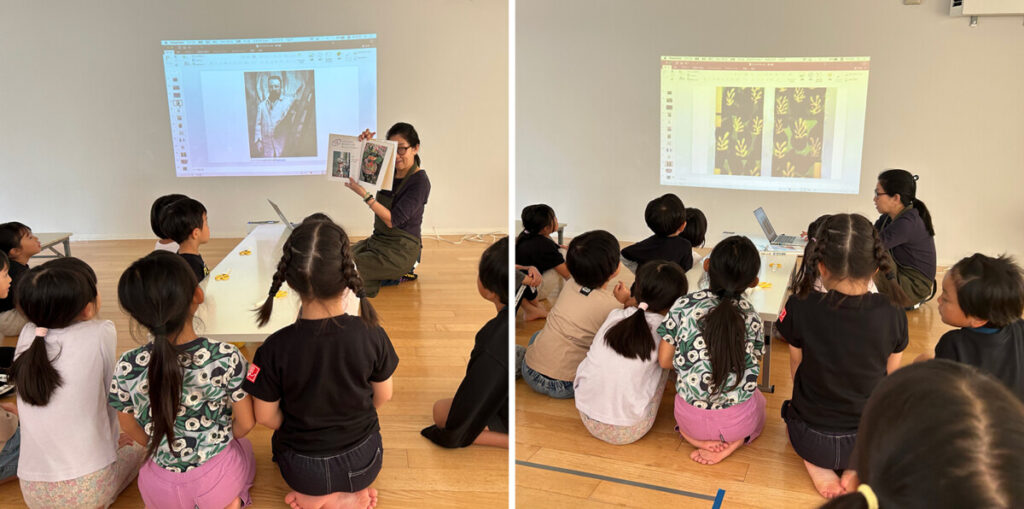

まずはマティスの肖像写真を、それから代表的な作品を映し出しました。すると、早速子どもたちから、

「あははは、みんな裸だぞ!」「なんで踊ってるの?」「真っ赤な部屋なんておかしいよ」

などと矢継ぎ早にいろいろな感想が飛び出てきました。

でも、先生は子どもたちの声を決して無視することも、否定することもしません。むしろ一緒になって、

「そうだね~先生も子どもの時にこの絵を見て、なんじゃこりゃ~って思ったよ」と、子どもたち以上に大笑い。

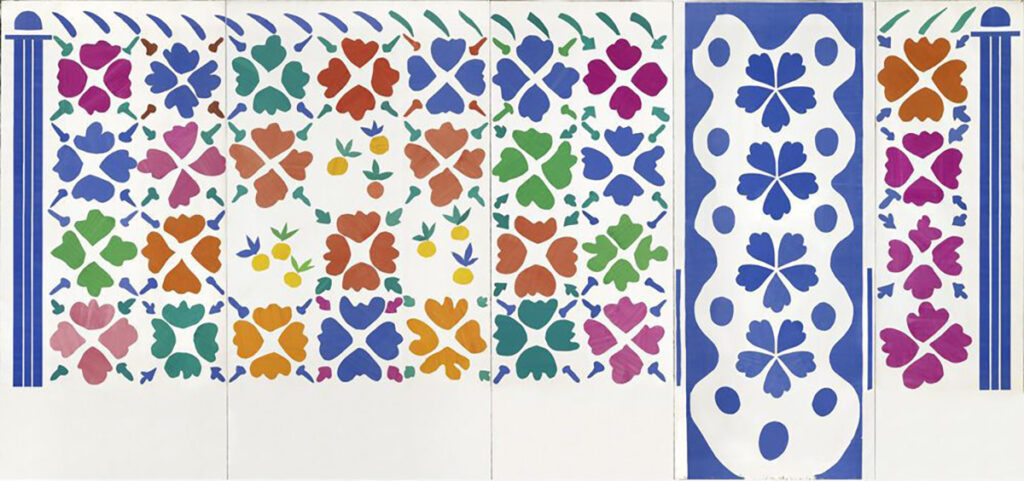

最後に今回のテーマでもある切り絵の作品が映し出されると、ここでも画面を構成する抽象的な形を見て、

「あ、パンがあるよ、お芋のカタチした」と画面を指す子、木の葉をモチーフに描いた作品では「ひとが寝てるよ」と思いもよらない感想が次々に。

先生は「○○くんはどうしてそんなふうに見えるの?」と逆に一人ひとりに質問をして、その子の意見をしっかり聞いては「そーか、ほんとだね」と同調したり、「言われてみればそうかも」と感心したり。

いまは子どもたちにとってマティスがどんな人物で、どれほどの作品なのかはわからなくてもいいのです。

それでも、マティスというひとの作品を、自分の目で直接見たこと、感じたこと、そしてそれを自分の言葉としてきちんと伝達したこと、そうした体験を心のどこかに刻み込んでいてくれれば、それでいいと思います。

これから先、本物だからこそどこかで出会う機会もあるでしょう。そのときに、遠い昔このひとの作品を笑ったなとか、おかしな絵だったなって想い出すだけでアートへの入り口は広く、すんなり入っていけるはずです。

色紙を選び、ハサミで切って、貼る。ただそれだけですが…

ひと通りマティスやその作品についての説明を終えると、いよいよ実践です。

年中クラスの子どもたちは白色ベースの台紙に、年長クラスは黒色ベースの台紙に、それぞれ自分の好きな色紙(台紙の1/2程度の大きさ)を2枚選んで貼り付け、次に別の色紙を思いついたままハサミで自由なカタチに切り取り、ベースの台紙に貼っていきます。

もっと簡単に言えば、色紙を選び、好きなカタチにハサミで切って、貼る。ただそれだけですから、創作内容はいたって単純です。でも、そこにむしろ難しさがあるともいえます。具体的に描く題材や対象物がある方が、創作活動ははじめやすいものです。

マティスの作品を大笑いしていた子どもたちも一転、真剣な表情で用紙の色を選び、大きな白や黒ベースの台紙に何度も迷いながら位置を決めて貼り付け、別の用紙を手に取りハサミをにぎると、時にすばやく大胆に、時にその動きを止めては慎重に、指先とハサミの動きをゆっくり、しっかり見つめて切り込んでいきました。

色紙から切り出されるカタチに明確な指示などありませんし、当然一本の輪郭線さえ描きません。あくまでも自分の思いと、〝指まかせ、ハサミまかせ〟のなりゆき次第です。

はじめる前は、先生たちと果たして子どもたちは自分の力でどこまでできるのか不安でした。自由気ままに切ればいい、と一言でいうのは簡単です。でも、大人でさえそう言われてサクサクと切り込みを入れられるだろうかと考えれば、先にいろいろなカタチを切っておいて、それを選んで貼るという方法さえ挙げたくらいです。

それでも最終的には子どもたちの力を信じて、すべての工程をやらせてみましょう、ということになりました。

しかしはじめてみれば、誰もが自分の台紙の前に座り込み、自ら切り抜いた色々なカタチを縦にしたり横にしたり、また斜めや逆さにしたりと何度も何度も配置を変えてみながらも、最後は自分の意志をもって貼り付けて、見事な作品を仕上げていきました。

最後に年中・年長クラス共に、いつものように作品をホールの端に集めてみんなで鑑賞しました。子どもたちそれぞれが自分の作品を堂々と誇らしげに掲げては、何かを成し遂げたという満足そうな表情を浮かべていました。

そんな子どもたちは今日一日で、マティスという作家の一端を体現したのではないでようか。

その後、年中・年長クラスのすべての作品を当園エントランス内にあるブックラウンジ前に設置されたブラックウォールに展示しました。

「送迎時に足を止めて見て行かれる方がとても多かったです」と教えてくれた担当の主任保育士からその様子をさらに伺ったところ、自分の作品を一生懸命指さして教える子や、松澤先生のワークショップのまとめに貼られていた写真の人物のことを聞かれて「マティスだよ!」と保護者に教える子もいたそうです。

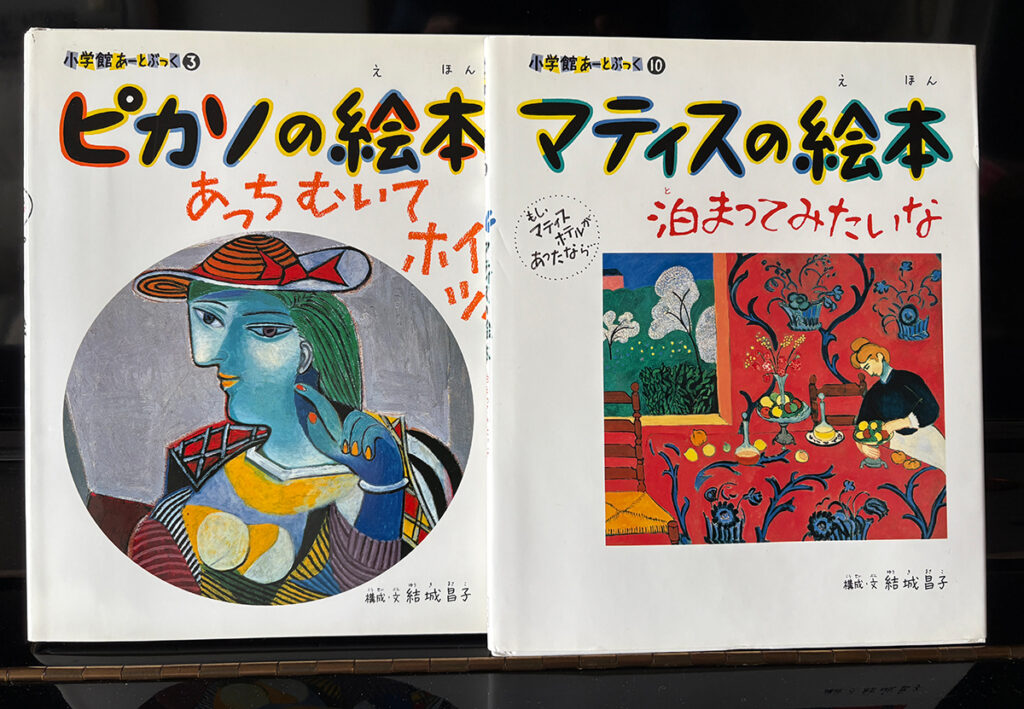

そうそう、当ブックラウンジには、「小学館あーとぶっく『マティスの絵本』」と「小学館あーとぶっく『ピカソの絵本』」という二人の画家を紹介した児童向け絵本があるので、よろしかったらご覧ください。

誰もが忘れてしまっているけれど、意味もなく切る行為に面白さがあった

終わってみれば、マティスを彷彿させる作品の数々が生み出されました。

では最後に、にじいろワークショップを企画・指導する松澤先生に話を聞きましょう。

「一見〝マティス〟に焦点を当てたワークショップに思われますが、実際は〝ハサミ〟で切るという行為そのものに焦点を当てています。制作する上でマティスが残した晩年の作品群を参考にさせていただきましたが、どちらかといえばそれは二次的なものですかね(笑)」

先生は私のマティスへの思いを知ってか知らずかそう話はじめると、すぐさま本題に入りました。

「ハサミは何を切るためにあるのか、4~5歳になるとその目的が明確になってきます。つまり行為そのものに意味があって、それを達成しようとする道具と考えるようになるんですね。ですから、ハサミの役割はそれ以上でもそれ以下でもない。私たちおとなもそんなふうに考えているひとがほとんどで、それが当たり前です。

でもハサミを初めて手にして、それを使えるようになった頃って覚えていますか?

誰もがいつの間にか忘れてしまっているけれど、その頃は意味もなく切る行為に面白さがあったと思うのですね。目的はないけど、ただただ切ることが面白い、自分の思いのままに切ることができるって、ある意味快感ですよね。暴力的行為という見方よりも、子どもなりに抱えた小さなストレスを単純に発散できたはずです」

先生の話を聞いているうちに、マティス自身のことがふいに頭をよぎりました。

マティスは晩年大病をした後、体力が衰えたこともあり、助手が彩色した紙を切り抜いて貼り合わせる切り絵の作品づくりに没頭します。まさに筆をハサミに持ち替えたのです。しかし、これまで神経質なほどデッサンに拘り、緻密に練られた構図や色彩でカンヴァスに描いてきたマティスが、そうした前段階の周到な準備もなく作品づくりに入っていくことが不思議でしたが、考えてみたらそれらの準備をいきなり飛ばして作品を仕上げるというのは、こうした原点回帰のような境地にたどり着いた結果なのかもしれません。

マティスは「切り絵では、色彩の中でデッサンをすることができる」という言葉を残しているといいます。自由に切って、貼り込んでいく行為に、かつてのような作品づくりと同等の思いを見出したのかもしれません。

先生は続けてこう締めくくりました。

「アートとして考えるかどうかは別として、何かに行き詰ったり、考えることに疲れたとき、無心に指先とハサミ任せに紙を切り込んでみる、そんな行為が意外ともやもやした気持ちを断ち切って、次への新しいステップにつながったりします。子どもたちにはこの体験をおとなになっても覚えていて欲しいと思います。少なくとも、今日、この時間はマティスになり得たのですから」

written by OSAMU TAKAYANAGI