誰もが思い描く〈アート〉的なものとはほど遠いワークショップ

今日ではすでに周知のことですが、〈アート〉とは、ただ絵を描くこと、それを眺めることだけではない、広義でも狭義でも捉えどころのない複雑な存在です。

にじいろワークショップは、子どもたちがそうした〈アート〉に対して、理屈ではなく自らのからだや五感を使ってそのものの本質に少しでも近づいていけたらいいなぁと、これまでさまざまな方向から、またはあらゆる手段を用いて〈アート〉へのアプローチを試みてきました。

例えば、直近では前々回(7月)、前回(8月)とそれが顕著に表れた内容でした。

7月は、考える(思考する)のではなく、心の底から自然に湧き出たインスピレーション(感情や霊的衝動)のおもむくままに、小さなサイコロ状のスポンジを、そして自身の手や足といった肉体を絵筆に、初めて使用する壁紙という支持体に鮮やかな色彩をなでる、こする、ぶつけていくというものでした。

それとは真逆に、8月はまず頭で考え、緻密に練り上げ、常に全体のバランスを図りながら軸となる割りばし一本一本を、団子状にまるめた粘土をジョイントにしてつなげていくという、派手な色彩もなくとてもシンプルな立体物をつくり上げました。

つまり、いずれも意図して描くでもなく、ただ観るでもない、それとは全く異なる観点からの創作活動です。

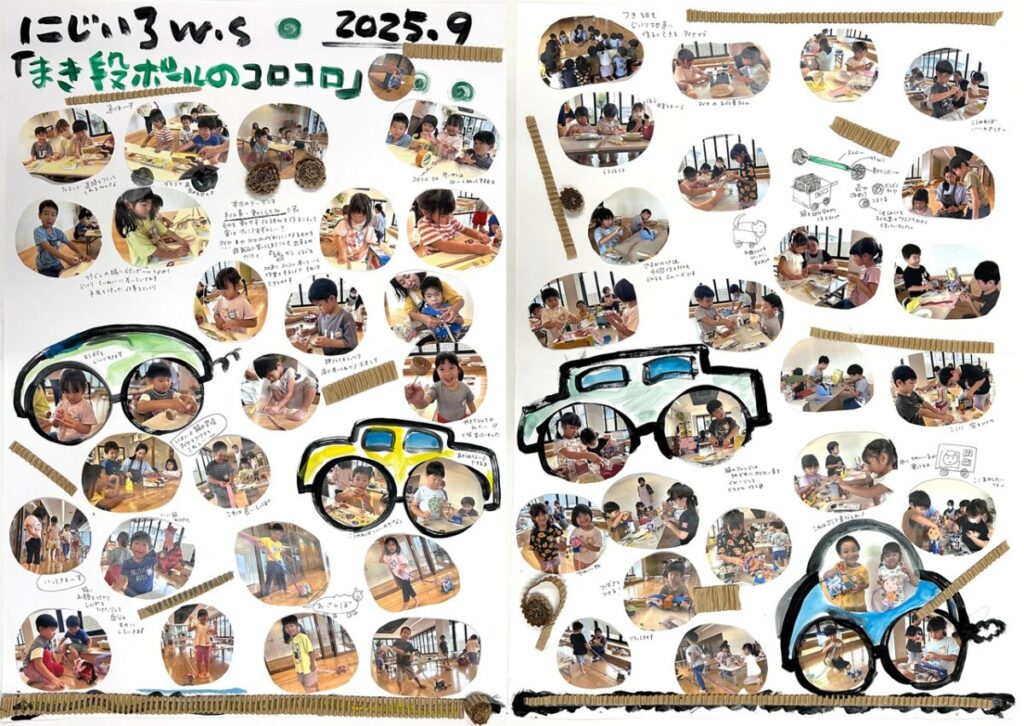

そして今回(9月)も、8月の内容から派生した発想で「立体物をどのようにすれば〝動かす〟ことができるのか」というテーマを打ち出し、簡単な動きの仕組みについて自らの創作を通して知ろう、という誰もが思い描くであろう〈アート〉的なものとはほど遠いワークショップになりました。

車を動かす重要なタイヤづくりに、子どもたちは真剣に取り組みました

具体的なモチーフとして選んだのは、4輪からなるごく一般的な「車」です。

子どもたち誰もがそのものをイメージできること、そして4輪が回ることで車体が前後左右自由に動かせるという、実にシンプルな仕組みで成り立っていることから選定しました。

さらに創作の課題としたのが自動車でいう4本の「タイヤ」づくりです。

一見簡単に思われますが、この4本のタイヤの絶妙なバランスと、どれもが同じように回転することで大小さまざまな車体を移動させているのですから、とても重要な部分です。

この部分をしっかりつくり上げれば、どのような車体を上に乗せようとも立体物は押すか引っ張るかで動き出します。

今回の創作については、タイヤの形状である円形(円盤)をそのまま切り抜く、またはそれに匹敵する物(円形のフタなど)を用いることは敢えて除外しました。

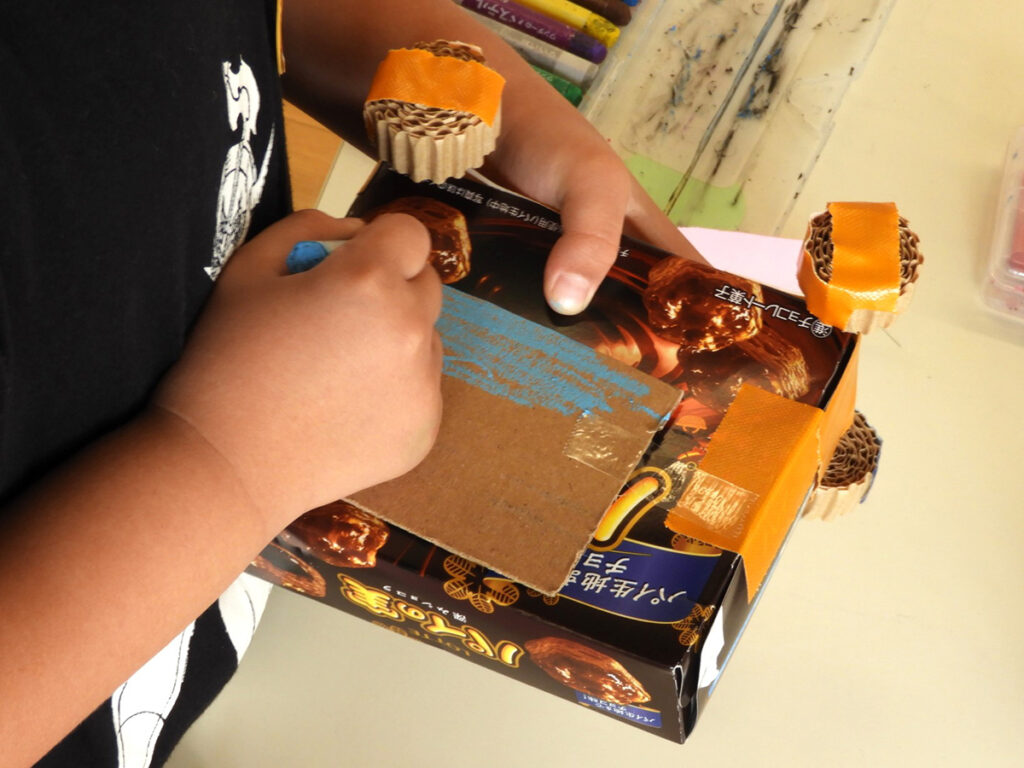

そこで、本稿の表題に記した「巻き段ボール」を用いて、子どもたちはタイヤづくりからはじめます。

年中・年長クラスの子どもたちは松澤先生の指導を受けて、まず均等の長さと太さを持つ丸形の竹串の端に、1~1.5cm(幅)×40~50cm(長)に切り取った帯状の段ボールをゆっくり、しっかりと巻き込んでいきます。

その際、凹凸のない面を巻き込めば、仕上がりはゴツゴツとしたキャタピラーのようなタイヤになります。建設重機などによく使われている太くて大きなタイヤです。

逆に凹凸のある面を巻き込めば、仕上がりはツルツルとした、一般的な車のノーマルタイヤのようになります。

でもこの巻き方を誤ると、タイヤはグズグズになってすぐに竹串から外れてしまいます。だから、子どもたちは誰もが真剣にじっくりとその作業に取り組みました。

どの子も最初の竹串に巻き込む作業で難航し、何度も何度も繰り返して巻き直していました。

片輪ずつ2本の軸を仕上げたら、それぞれの竹串の軸にストローを通して、その端にもうひとつずつタイヤをつくっていきます。

最初は戸惑っていた段ボールの巻き込みも、そのコツを覚えると2本目のタイヤをつくるときにはほとんどの子どもたちが上手に仕上げることができました。

時間はかかりましたが、丈夫で滑りのいい車輪が二組(4輪)完成です。

次に、あらかじめ集めておいたお菓子などの食品や雑貨・小物が入っていた空き箱の山から、それぞれが好きな大きさや形の箱を選びました。

その箱が先につくった車輪の上に乗せる車体になります。

先生も空き箱のひとつを取り出して底面を上にすると、そこに2本の車輪の軸を置き、箱から外れないように軸の真ん中に通したストローをしっかりテープで固定しました。

これでストローのなかで軸はスムーズに回転して、それにともない両端のタイヤもクルクルと動いていくのがわかります。それを確認して車輪の面を床に戻せば、車の原型が見えてきます。

子どもたちもそれにならい、車輪が外れないようにしっかりテープで固定していきました。

でもこのままでは車らしくないので、車体部分となった空き箱に色紙や厚紙に色をつけて窓や扉などを取り付けて自分だけのオリジナルの車体をつくりました。

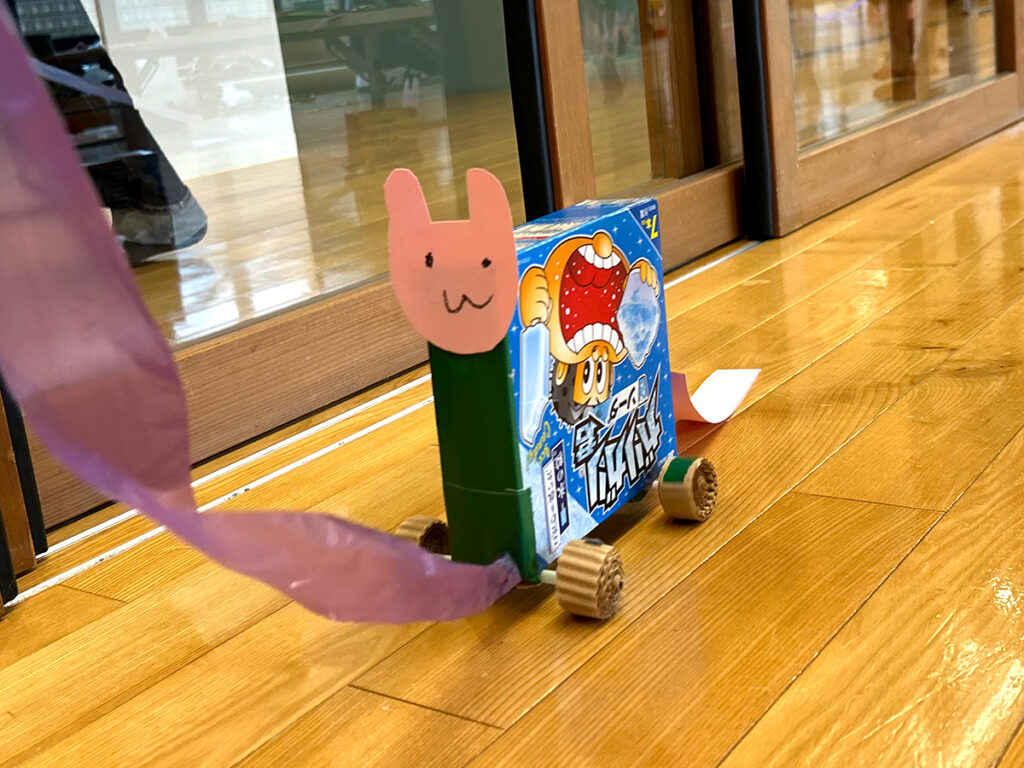

なかには、厚紙から猫の頭の形を切り取り、そこに猫の目や鼻や口ひげなどを書き込んで空き箱の先端にその顔を貼り、後ろには尻尾のようなものを貼り付けて「猫バスだ!」と歓声をあげた子もいました。

誰もが一度は観た、あの有名なアニメに登場する不思議な乗り物ですね。

また二つの空き箱を重ねて二階建ての車をつくる子もいれば、本物の建設重機のように空き箱の上に操縦積を設けた作業車も登場しました。どれもが、ふたつとないオリジナルの車の誕生です。

最後に、車体の底に50~70cmほどの長さに切ったすずらんテープを貼って、それを手で引いて歩けばそれぞれの車は子どもたちの後ろから勝手について走り出します。

どの子も、まるで仔犬でも散歩に連れ出しているかのように、自分の車を引きながらホール中を歩き回ったり、走り出したり。

誰もが楽しそうに車を引っ張って動き回るので、床だけ見ていると、まるで本物の車がにぎやかに街のなかを走り回っているように見えました。

芸術は確かな手仕事や鍛錬された技術、歴史的な見解などを積んだ上で成るもの

私がちょうど今の年中・年長クラスの子どもたちと同年齢の頃のことです。

初めは平面(用紙や地面)に絵を描いて楽しんでいましたが、次第に平面から立体へと興味が移りました。

もし自分の描いた絵が立ち上ったら、もしそれが動き出したら、と想像はどんどん膨らんでいきました。

小学校に入学すると、「図画・工作」といった(でしょうか)、いわゆる「美術」のカリキュラムがあり、そのなかで念願だった平面から立体へ、そしてそれを動かすという学習内容が組まれていました。

それはいたって単純な仕掛けでしたが、子どもだった私にとっては喜びと共に大きな飛躍に感じました。

そうした些細な体験が、後に〈アート〉への入り口になったことを自覚するまでには多少の時間を有しましたが、今回のワークショップも子どもたちにとってはそんな体験のひとつになると思います。

今回の創作について、にじいろワークショップを企画・指導する松澤先生に話を訊きました。

前回(8月)は、構築物の仕組みについて考えるワークショップでした。今回はその流れを汲んで〝動く〟という仕組みについて体験してもらいました。

とはいえ、ただ漠然としたテーマではやりようがないので、どの子もごく身近なものとして頭に描きやすいものは何かと探したら、単純に車の〝タイヤ〟に思い至り、それを自らつくるということで自然にその仕組みを考えることができたら、と。

でも、意外とこれが大変な作業になってしまいました。タイヤを4本つくるだけで、ワークショップの大半の時間を費やしましたから。でも、どの子も一生懸命タイヤづくりに向き合っていました。

そのことがワークショップ終わりの短い時間に表れていましたね。

どの子も完成した車をホール中に走らせて大さわぎしていたでしょ、タイヤづくりにある種緊張感があって、それが完成したと同時に張り詰めていたものが爆発したというか、解放感いっぱいにあのような光景になったのかな、って。

そう考えると、子どもたちにとってはタイヤづくりに費やした時間はとても良かったんじゃないのかな。

また、時間をかけて取り組んだモノには、それなりに特別な愛着というか、自分のモノという自覚が強く芽生えるのでしょうね、帰り際にどの子も大事に抱きかかえて部屋を出ていきました。廊下に出て、それを走らせながら帰った子もいましたけど(笑)

確かに、残されたほんのわずかな時間に、男子女子関わらず、自分の車を思いっきり引っ張りまわして走っていました。このデジタル全盛の時代に、こんなアナログ的な工作物であれだけはしゃぎ、夢中で走り回れるとは思いもしなかったことです。

先生は続けてこんな話をしました。

「〈アート〉というと描く、観るということとは別に、昨今では大きくて派手で茫漠とした捉えどころのない奇抜なもの、あるいは一過性のイベント的なものだと理解している風潮も一部であるような気がします。

もちろん、さまざまな捉え方があっていいのですが、私としては、本来〈アート〉、いわゆる芸術は確かな手仕事や鍛錬された技術、歴史的な見解など多くを積んだ上で成るものだと考えています。

でき得る限りたくさんのものの仕組みを知ること、教えてもらってわかることや自らやってみてわかる手技などから、初めて次の表現に発展していけるように思います。

だから、地味でシンプルなことであっても、しっかり手仕事として身に付けていくことが大事ではないでしょうか。なので、今回はなぜ〝タイヤづくり〟なのか、と問われても明確な答えは出せませんが、〈アート〉というものに関わらず、生きていく上で、いつか何かのヒントになるといいなという思いもあります」

今回も、とてもユニークな〈アート〉へのアプローチだったような気がします。そして、明らかにその本質に少し近づけたようにも感じました。

最後にまた私の私見で恐縮ですが、先生の「手仕事」という言葉を聞いていると、どうしても〈民藝運動(1926年)〉を起こした宗教哲学者・思想家であり美術評論家の柳 宗悦(やなぎむねよし/1889 – 1961年)を想い出します。

直接今回のワークショップとは結びつかないということは重々承知の上ですが、子どもたちがこつこつと竹串に段ボールを巻き付けている姿は、どこか職人が黙々と竹を編むような、または土をこねるような、そんな光景と重なって見えました。

長い年月をかけてこしらえてきた〈民藝〉品も、立派な〈アート〉であるというのは自明のことです。

棚に眠っていた柳 宗悦の著書を繰っていたら、こんな言葉が目に留まりました。

「手仕事は一面に心の仕事だと申してもよいでありましょう。手より更に神秘な機械があるでしょうか」

written by OSAMU TAKAYANAGI