〈アート〉と〈建築〉の一体化された関係性を知るきっかけに

いま国内外で注目される話題を挙げるなら、「2025年大阪・関西万博」でしょうか。

正式名称は「2025年日本国際博覧会」で、本年4月から10月まで184日間にわたり大阪府・夢洲(ゆめしま)で開催されています。

個人的には行く予定はないですし、さほど行きたいという気持ちもないのですが、強いて気になるといえば各パビリオンのアート性や個性的な建築群のことです。

例えば、当万博のシンボルとしても話題になっている、会場をぐるりと取り囲んだ建築物「大屋根リング」。

設計は世界的な建築家藤本壮介です。会場のデザインプロデューサーも務め、今年3月にはそれが〈最大の木造建築物〉としてギネス世界記録に認定されました。

映像でしか知りませんが、その景観の美しさ、迫力、そして日本独自の木造建築のすばらしさは圧巻です。

そういえば55年前にアジア初、日本でも最初の国際博覧会となった「大阪万博(略称)」でも、建築家丹下健三設計の「お祭り広場」やその屋根部分をぶち抜いた画家岡本太郎の「太陽の塔」という建造物は注目度も高く、未だに語り継がれています。

やはり丹下健三(1913- 2005年)は万博会場の総合設計を担う総合プロデューサーを務め、岡本太郎(1911-1996年)はテーマ館の総合プロデューサーでした。

ほかにも黒川紀章や菊竹清訓といった世界的にも名を馳せた建築家たちが参加していたようです。

開催当時、私はまだ子どもだったので、残念ながらリアルタイムでの万博体験はありません。

しかしその後、2005年に愛知県で開催された「愛知万博(愛・地球博)」には、仕事で開幕前の敷地内を訪れる機会があり、すでに評判の高かったアート的展示や建築物を身近に観ることができました。そのときに受けた刺激はいまも鮮烈に残っています。

さて、今回のワークショップは、アートとしての立体構築でありながら、上述したような独自性の高い建築物を想起させます。敢えて意識させることはないですが、〈アート〉と〈建築〉の一体化された関係性を知るきっかけになればいいな、と思います。

粘土をジョイントに、割りばしをつなぐ、支える、そして構築させる

今回のテーマについて、にじいろワークショップを企画・指導する松澤先生にその意図を訊きました。

「前回は〈考えることを放棄することで、自然に動き出す身体〉を感じることが目的でしたが、今回はその真逆で〈考えることからはじめて、それを身体で表現する〉ことを目的としています」

と端的に答え、さらに続けて創作内容についても言及しました。

「完成形として目指すのは立体物です。でも、ひとつの塊を創出するというのではなく、基本とする同質・同形の1本の棒を幾本も縦横につなげる、立たせる、ときに交差させるなどして棒状の素材を使って体形をつくり上げるというものです。従って、構築された作品の空間にはなにもありません。

具体的な素材としては、基本とする1本の棒を割りばしとしました。ほかに色違いのモールやストローといった軽いものも用意しています。

そして肝心な素材、つまりそれらをつなぎ止める、いわばジョイント(結合)の役割として粘土を用います。ただし、あくまで素材のひとつですから、特別な粘土ではなく日常子どもたちが園で使っているものです。

また立体をつくるので、当然立たせるということが重要なので、そのための土台も粘土が担います」

これだけ聞いても、実際の制作を見ないことには理解できそうにないので、早速ワークショップへ移りましょう。

何度も考え、失敗し、それを繰り返すことでしか課題は克服できません

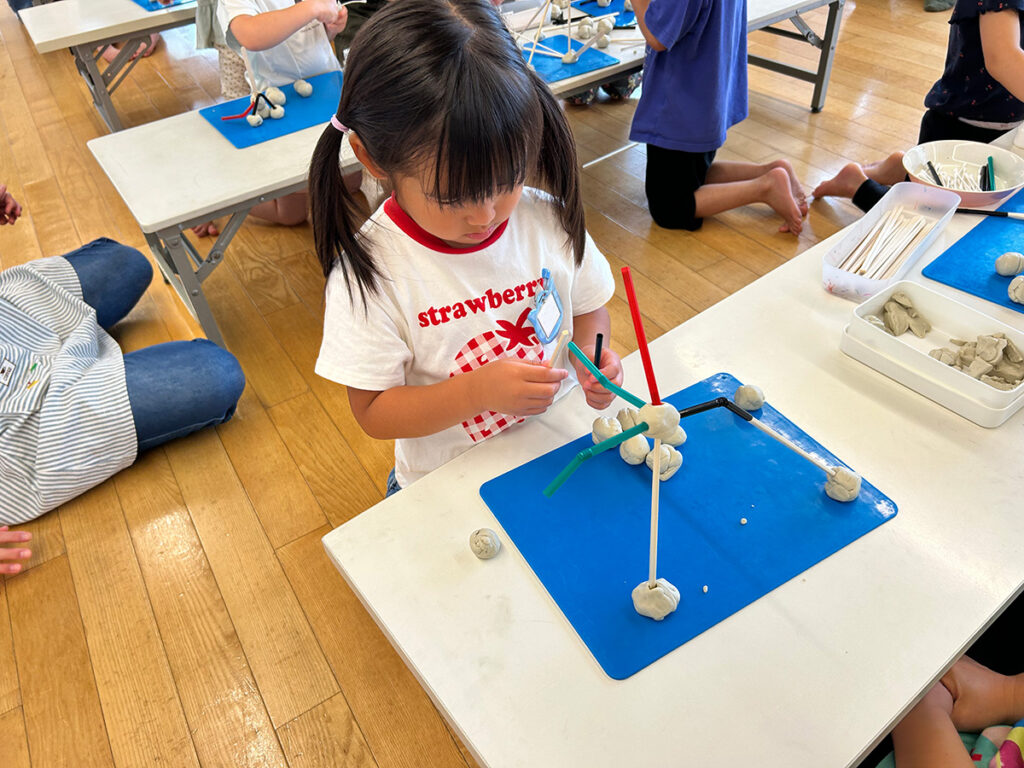

年中・年長クラスの子どもたちは、園で使用する各人の粘土箱を用意していつものホールへ。

先生は、何人かの子どもの粘土箱を開けて、日頃どんなものをつくっているのか確かめるように覗きこんでは、

「○○くんの粘土箱には、こんなものがあるよ」と言っては、それをつまみ上げてホメたり、おもしろがったり。そう、まずはいつものようにみんなの気持ちを和ませます。

ひと通りそうしたやり取りを交わしたところで、急に先生はこう宣言しました。

「今日は、いま見たような粘土はつくりません!」

そして先生は、あらかじめ用意した直径2~3cmほどの団子状(球体)にまるめた粘土を手に取り、

「いまからみんなにこれと同じようなものを10個つくってもらいます」

と言いましたが、一瞬沈黙したもののすぐに「そんなの簡単だよ!」と誰ともなく発すると、一斉に先生の示したものと同じ団子状(球体)のものをつくりはじめました。

どの子もそれこそ慣れた手つきで、自分の粘土板の上に10個の団子状(球体)にした粘土を並べていきました。

それが終了すると、先生はホール内に用意した別のテーブルに子どもたちを集めました。

先生は1本の割りばしを手で押さえながらテーブルの上に立たせると、「ここに割りばしを立たせたいのだけれど」と言い、素早くその手を離しました。当然手の支えを失った割りばしはすぐに倒れます。それは何度やっても同じこと。子どもたちもその様子を少々呆れ顔で見ていました。

すると先生は、先にまるめて用意しておいた団子状(球体)の粘土を1個取り出してテーブルに置き、その真上に割りばしの根本を差し込みました。

なんと、今度は手を離しても割りばしはテーブルの上に立った状態でしっかり固定されました。

子どもたちからは「ヤッター!」「スゴイ!」と言った声が上がりました。

先生はさらにもう1本割りばしを出して、今度は先に立てた割りばしの頭に継ぎ足そうとしましたが、これもこのままでは無理だとわかります。なので、別の団子状(球体)の粘土を手にして、先に立てた割りばしの頭に差し込み、その上からもう1本の割りばしをさらに差し込んでみました。

なんとその瞬間、頭に差した団子状の粘土がもう1本の割りばしをつなげてくれました。これで2本の割りばしは、背の高い柱のようにまっすぐひとつになってそこに立つことができました。

それから3本目の割りばしを増やしました。でも、ただ上に継ぎ足しても重くて倒れてしまうので、割りばしを横に向けたのですが、やはりうまく立たちません。そこで、もう1本それを支えるための割りばしを斜めに置いてみました。それを固定するのにまたひとつ団子状(球体)の粘土も増やしました。

そんなふうに割りばしが増えるたびに団子状(球体)の粘土も増えていきましたが、上手にそれらを組み合わせれば、うまく立つことに気づきました。そして、そのやり方次第で、構築される形もさまざまに変化していくことも知りました。

単純で簡単そうに見えますが、ただの思いつきだけでは容易に立ち上りません。思い描く形にするためには、素材である割りばしの組み方やつなぎ方を最初にしっかり考える必要があります。

何度も考え、何度も失敗し、また何度も繰り返していくことでしか今回の課題を克服する方法はなさそうです。そんなふうに案じている間にも、子どもたちは積極的にその難題に挑んでいきました。

そうしたなかから、幾何学的で複雑な模様を創出した作品、恐竜の骨組のような形の作品、とにかく高く高くと上を目指してスカイツリーのような形を構築した作品、公園の遊具から遊園地の大きな遊具までを想定した動く立体物などなど、今回もさまざまな作品に出会うことができました。

それらは年中・年長クラス共に、ワークショップ終わりに全員の作品をホールの端に並べて鑑賞しました。

また、2クラス全員の作品をひとつに合わせて、エントランスホールの図書スペース前に展示しました。

シンプルな素材のみでそこに立たせて存在させていること自体、実はすごいこと

子どもたちの作品をみていると、建築構造の立体モデルのように見えてきます。もっとも、私は建築に関しては門外漢なので、あくまでもこれは私個人のイメージです。

街中で建設中の建物をみると、鉄骨や木材の梁や柱がむき出しになって構築されている姿をよく見かけます。この骨組の部分こそが、建築物を支える重要なところです。

昔はビルといえば積み木のような四角柱ばかりでしたが、冒頭で紹介した万博の建物もそうですが、近年は街中にある普通のビルのフォルムも、かつての概念を覆すほど独特なものが増えました。

個人的な話ですが、学生のころに雑誌で建築家フランク・ロイド・ライト設計の「グッゲンハイム美術館」の外観を見たとき、その芸術性の高さに驚いたのを覚えています。日本ではきっと、ここまでの建造物はできないのだろうとも思いました。

でも、それから徐々に日本でも新しい大型の建築物が目立つようになり、美術館の例でいえば、建築家黒川紀章の設計した「国立新美術館」の誕生には感心しました。あの独特なフォルムを目の当たりにしたとき「グッゲンハイム美術館」で受けたときと同じ感覚が甦りました。いまでも展覧会を観によく足を運びまずが、何度訪れてもあの外観や館内には魅せられます。

今回子どもたちの作品づくりを見ていて、画期的で独特なフォルムを構築している建築物ほど、実は究極のバランスを保ち、決して倒れることのないように計算(考え)し尽くして建っているのだな、とつくづく思います。

あらためてエントランスホールに展示した作品を眺め、松澤先生はこんな感想をもらしました。

「とにかく深く考えないと成り立たない作品づくりでしたが、こうしてみるとよく立体として、文字通り構築させたと思います。だいぶ苦労していた子もいたけれど、誰ひとりとしてあきらめずに、それぞれが独特の感性でおもしろい作品に仕上げてくれました。なにより、このシンプルな素材のみでそこに立たせて存在させていること自体、実はすごいことなのですから」

また、先生から粘土についてこんな話を聞きました。

「粘土は、ひとの感情、つまり心の問題と関わることにおいて心理的効果のある素材といわれています。

心を扱う専門分野では、〈粘土のもたらす効果〉を研究対象にしている先生も居るくらいですから。

難しい話はさて置き・・・

粘土って、その柔らかな感触が癒しになることもあれば、力任せに千切る、潰す、差す、などの暴力的な行為も引き受ける。またアーチストにとっては自己表現の道具となり得る。

そう考えると、人間の持つあらゆる感情に対応できる素材ってほかにはないでしょ。

今回も子どもたちの考えを具現化するために、つなぐ、支える、立たせるといった重要な役割をすべて粘土が担っていました。それも子どもたちの意のままにカタチを変えて。

だから、粘土のもたらす効果はほんとうに絶大だと思います」

そしてその話の締めに何気なく付け加えられた言葉が、いまの私に最も有効な助言となりました。

「おとなの粘土あそびは、〈脳の老化防止〉にイイらしいですよ」

written by OSAMU TAKAYANAGI