「壁紙」を支持体に、子どもたち全員で仕上げる「大きな絵」

こんな話をご存知でしょうか。

ときは室町時代、いまの岡山県総社市にある宝福寺というお寺での出来事です。

禅僧を志すある少年がそこで修行をしていました。ところが少年は幼い頃から絵を描くことが大好きで、修行の最中でも絵を描くことをやめません。それを見かねた住職は、ある日少年を柱に縛りつけます。その夜、住職が様子を見に行くと、少年の足元に大きなねずみがいるので、あわててそのねずみを追い払おうとしました。

ところがねずみはまったく逃げて行かないので、目を凝らしてよく見るとそれは本物のねずみではなく、少年が床に流した涙を使い、足の指先で描いた絵だったのです。住職はそのあまりにも見事な絵の出来栄えに感心し、それ以来絵を描くことをとがめず、むしろ少年の絵の才能を認めるようになりました。

その少年こそ、後に水墨画家として名を馳せる雪舟(1420~1506年)です。

これはもちろん、才能ある人物ゆえに伝承された逸話のひとつです。

私はこの話しを小学生のころに知って、足の指でも絵を描けるのか、といたく感心したのを覚えています。それを真似て、足の指を水に濡らして自宅の廊下に絵を描いたこともありましたが、それを見ていた母親からは認められるどころか、ひどく叱られました。

今回のワークショップで子どもたちの様子を見ていたら、急に雪舟(少年)の話を想い出しました。

さて、今回のテーマ「大きな絵」ですが、これは個々が大きく描くのではなく、全員の力を合わせて大きな絵を仕上げます。

そして、もうひとつテーマに掲げた「壁紙」ですが、これは支持体(=絵の具を塗るキャンバスや紙など)として使います。当園のワークショップでは初めて使用する素材ですから、きっと今までにない感触や仕上がり具合を体験することになるでしょう。

具体的なモチーフはなし、筆は持たず、小さなスポンジで描く!?

当園の室内を区切る壁を見て回ると、その部屋、その空間に合わせた美しい壁紙に目が留まります。

今回はその壁紙を利用してのワークショップです。

実際の建築時に採用した壁紙はいまでも園で大切に保管されていますが、その一部をワークショップのために提供しました。

にじいろワークショップを企画・指導する松澤先生は、壁紙についてこう話してくれました。

「壁紙という特別な素材を得たので、今回はそれを主役に据えて何ができるのかということを考えました。

これは一般的に建築資材として使用されるビニールクロスなので、それでは防汚機能や耐水機能に優れている、つまり強度のあるクラフト紙などより手荒く扱っても、水を多めに含んでも大丈夫だということです。

また一辺がある程度の高さ(長さ)を持っていて、その横巾(長さ)はといえば部屋一面に伸ばせるほどでした。

まるで絵巻物を大きくしたような・・・だったらいっそのこと絵巻物のように長い一本の支持体として利用したらどうだろうか。これなら子どもたち全員がひとつの支持体に向かって描けば、ひとつの大きな絵を制作することができる、って。

それに、私個人でいえば、これまで絵を描く支持体として壁紙を使うという発想はなかったので、そのこと自体に興味が湧きました。

そうそう、当初は表面の色や柄を活かそうと思ったのですが、それだとどうしても既にある色柄に引っ張られてしまい、表現する自由さや発想に制限がかかるんじゃないかと。なので、裏返してみたら、当然どの壁紙も色や柄など無く、画用紙のように真白ではないですが無地なんですね。これなら子どもたちが色や柄にしばられず、自由な発想で絵を描けるなと思い、今回は綺麗に仕上がっている表側は捨てました(笑)」

先生自身もこの新しい試みを楽しみにしている様子でした。

では、そこになにを描いていくのか、続けて先生に尋ねると、

「具体的に描くモチーフやテーマはありません。画材は絵の具を使いますが筆は使いません。まあ、筆代わりといえば、市販されているメラニンスポンジを1~2cm角に切ったサイコロ状のもの1個です」

なんとも雲をつかむような答えが返ってきました。

この巾のある長い壁紙の裏側を使って、いったいどんな描き方をして、どんな絵を創作するのでしょうか。

前置きはこれくらいにして、早速ワークショップをはじめます。

押す、こする、踏みつける、そこに表れた色彩と模様はなんとも不思議でおもしろい

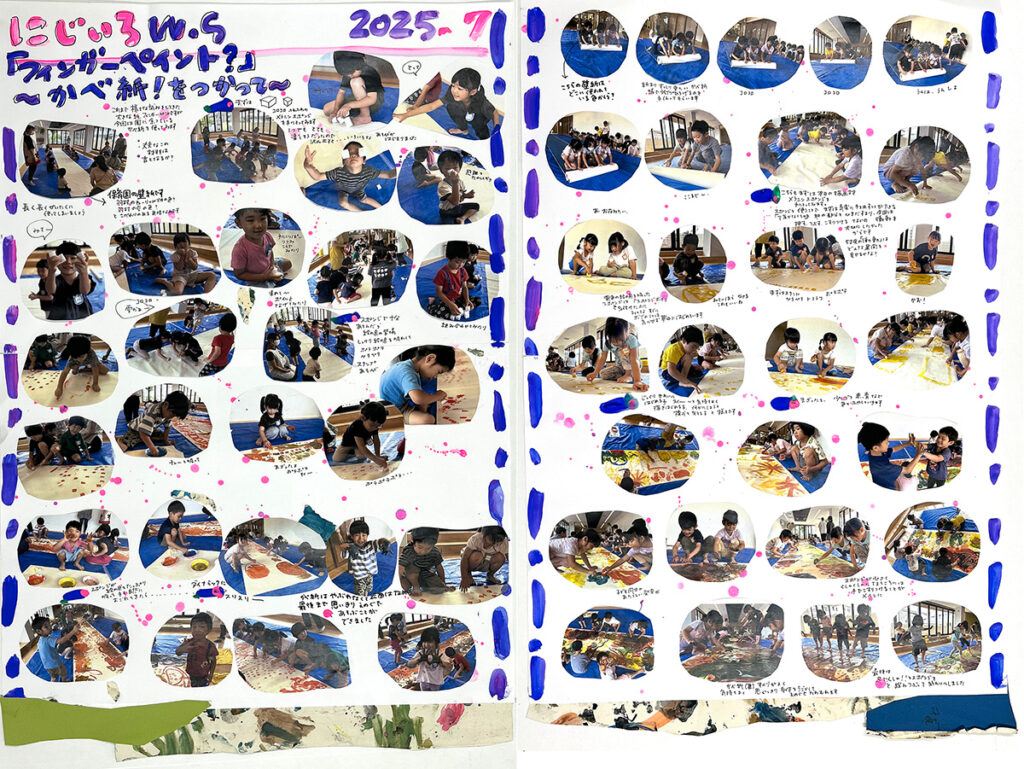

年中・年長クラスの子どもたち共に、最初はこの新しいふたつ(壁紙・スポンジ)の素材がからだや気持ちに馴染むように、遊びの時間からはじまりました。

大きくて長い壁紙の上を走ったり、寝そべったり、またサイコロ状のスポンジをみんなで一斉に空中へ放り投げたり。どうやらワークショップの時間だということを忘れてしまったようですが、本番はこれからですよ。

子どもたちは、ホールの中央に置かれた帯状に長くまっすぐ伸びた壁紙を挟むように並んで座りました。

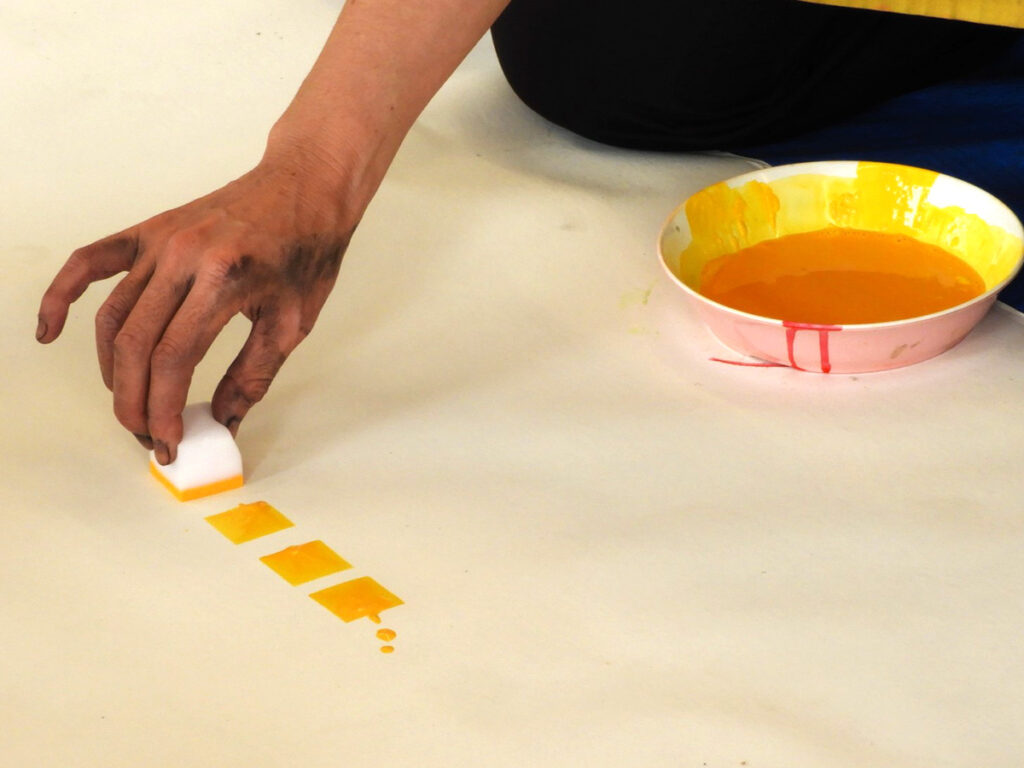

先生はそんな子どもたちの前で、先のサイコロ状のスポンジを1個指でつまむと、あらかじめ用意しておいた黄色絵の具が溶かされたお皿に、そのスポンジの底面をゆっくり浸しました。

ほどよく絵の具が染み込んだのを確認すると、そのままスポンジを目の前の壁紙に軽く押し当てました。

すると、そこにはスタンプのように四角形の印が付きました。それを何度か繰り返すと、同じ四角形の印がどんどんつながったり重なり合ったりして、気づくとさまざまな形の模様ができました。

また赤色、青色、緑色と次々に色を変えていくと、カラフルな花が咲き乱れたようにも見えました。

そこから先生は、そのスポンジをただ押していくだけでなく、スポンジに絵の具をたっぷりふくませて、空中から壁紙に向かってぽたぽたと絵の具がしたたり落ちるまで絞りました。するとそれらは、壁紙の上で踊るように跳ねながら散っていきます。そこにはまたさっきとはまったく違う模様が描かれていきました。

そのうち子どもたちは誰に言われるでもなくスポンジを手放して、自分の両手で壁紙の上をこすりはじめました。

それがエスカレートし、自分の手のひらを直接絵の具の溶き皿に浸して、そのまま壁紙に押しだして大はしゃぎ。

先生もそれに乗じて、絵の具をたっぷりふくんだスポンジをそのまま壁紙の上に置くよう子どもたちにいい、「せーのっ!」というかけ声とともに力いっぱい足の裏でそれを何度も何度も踏みつけました。

とうとう壁紙の表面は何色もの絵の具が混じり合い、足や手でこすったり踏みつけたりでぐちゃぐちゃになっていました。

でも、その壁紙に表れた色彩や模様は、今まで見たことも、想像したこともない何とも不思議でおもしろいものでした。

子どもたちの「知」を眠らせて、「動」から描くことを教えたかった

今回のワークショップの原点にあるのは、1940年代後半から1960年代にニューヨークを中心に欧米で広がった「アクション・ペインティング(Action painting)」です。

それまでの絵画のように具体的な対象(モチーフ)を描いた作品ではなく、絵を描くという行為、行動それ自体が〈アート〉としてそこに表現されているという考え方です。その技法は、今回ワークショップでおこなったように大きなキャンバスに絵の具をたらしたり飛び散らせたり、手足などでなぐり付けたりという衝動から生まれる行動(アクション)を採り入れたものが含まれます。

最も代表的な画家として世界的に有名なのは、アメリカ人のジャクソン・ポロック(Jackson Pollock/1912~1956年)です。

日本を代表するなら、松澤先生も話していましたが、抽象画家・白髪一雄(しらがみかずお/1924~2008年)でしょう。天井から吊ったロープにぶら下がりながら、走るように足で描くという独特な「フットペインティング」という技法を生み出しました。

私は以前、やはり日本の現代美術家・篠原有司男(しのはらうしお/1932年~)の作品を見たことがあります。

彼の技法は「ボクシングペインティング」と言って、グローブに絵の具をつけてキャンバスなどにパンチを繰り返して描くというものです。90歳を越えたいまも、現役のアーチストとしてアメリカで活躍しています。

いずれのスタイルも、ある意味偶発的に生み出される〈アート〉ということでしょうか。機会があれば、「アクション・ペインティング」とはどのようなものか、一度彼らの作品を見てみたら、案外ハマるかもしれません。

「やはり支持体が今回の主役でしたね。同じことをいつもの画用紙やクラフト紙で行っていたら、すぐに破けて、作品どころかどうにもならないまま終わっていたでしょう。子どもたちも、あの表面のツルツルした感触や紙と違った絵の具の乗り具合など初めての体験でしたから、それだけでも得たものは大きいと思います」

松澤先生はこう切り出して、今回のワークショップについて話し出しました。

「今回は筆を使わなかったことで、いわば〝描く〟という思考を止めました。

筆の代わりに、これも今まで使用したことのなかった小さなスポンジを1個与えて、一応使い方の例は示しましたが、それでもこれで絵を描くの?と思ったはずです。そこでこどもたちはスポンジを強く押し当てたり、しぼったりすることに夢中になっていきますが、それではもの足りなくて、結局手のひらや足を使い出しました。実はそれが狙いで、先に述べたように思考(知)を止めることで、自然に湧き出すからだの動きを引き出したかったのです」

ここまで聞いても要領を得ない私に、先生はさらに続けてわかりやすい説明をしてくれました。

「幼児が最初に絵を描くという行為は、当たり前ですがものを考えたり、自分の感情を表現するためではありませんよね。例えば、テーブルにこぼした水を指先や手のひらでひろげたり、こすったりしているうちにその感触がおもしろいとか、その痕跡に惹かれるとか。それがクレヨンや絵の具であっても同様の動作を行い、徐々に無意識のうちに絵を描くことを覚えていきます。なので、その行為を4歳~5歳の子どもたちに蘇えらせると果たしてどんな作品を描くのか、また子どもたちの感性をどのように刺激するのか。

せっかく〈アート〉を主体にしたワークショップですから、いわゆる〝お絵描きあそび〟ではない、そんな特別な、原点回帰のような体験をさせたかったということです」

完成した絵に意味を持たせるのではなく、その過程(衝動)から〈アート〉表現をする「アクション・ペインティング」ということが今回の根底にありましたが、ようやくその真意を理解できた気がしました。

その後、先生は子どもたちの作品を手に園庭へ出て、外通路や外階段を支える2本の柱にそれを巻き付けました。

その光景を眺めていると、ポロックや白髪に劣らぬ〈アート〉作品に見えてくるから、なんとも不思議です。

written by OSAMU TAKAYANAGI