定着した季節のイメージより、ポジティブな6月にしたい

《梅雨なのに、猛暑?》

最近、こんなニュースの見出しばかりが目立ちます。それでも、あまり驚くことも関心を抱くこともありません。おそらく、「今年も、か」といったある種の慣れとあきらめの思いがあるからでしょう。

6月某日、ワークショップへ参加するために当園へ向かったある朝のことです。その日も梅雨特有の湿気で蒸し暑く、まるで見出しの惹句をそのまま取り込んだような気分でした。

ところが園の敷地内へ入るとすぐ、見事に咲き誇った紫陽花が目に留まり、その瞬間、なんとも涼やかな気持ちに包まれました。「これって、いわゆる自然が持つ癒しの効果ってやつかな」なんてひとり呟きながらしばらく見入っていました。

そこでふと想い出したのが、昨年、一昨年と続けて6月のにじいろワークショップのモチーフが〝紫陽花〟だったことです。確かにこの時期を象徴する、誰もが知っている花ですからね。

ところが一転して、ことし6月のテーマは表題に示した通り『魚釣りに出かけよう』です。

当然モチーフは〝魚〟ということになります。それも川釣り・渓流釣りをイメージしているとのことなので、具体的にはアユ・ヤマメ・イワナ・ニジマスといったところです。ことしはもう季節的なことを意識しないということでしょうか。

本題に入る前に、この意表を突くテーマの真意やなぜ釣り場を川に限定したのか、などなど当ワークショップを企画・指導する松澤先生に訊きました。

「どうしても6月=雨、紫陽花という定着したイメージが根強くあります。いずれも静かで、それなりに落ち着いた雰囲気だし、季節感を出すには最適なモチーフです。でも悪くいえばネガティブにとらえがちですよね。

そこで、いっそそのイメージを払拭して、6月にポジティブなイメージを持てないかな、と考えるようになっていろいろ探ってみたら、園から青梅線を挟んで反対側に在る多摩川ではアユ釣りが盛んだと知りました。

しかも6月はちょうどアユ釣りの解禁日。その日を待ちわびた多くの釣り人たちが、早朝から一斉に多摩川へ出かけて行くっていうでしょ、この梅雨時にわざわざ外へ向かってですよ。それこそポジティブじゃなければできないことですよね。そうした釣り人たちのことを想像していたら一気にこの企画にたどり着いて。

それに、いつものホールで釣りができるなんて面白いし、子どもたちも驚くでしょう」

先生は嬉しそうに答えてくれました。

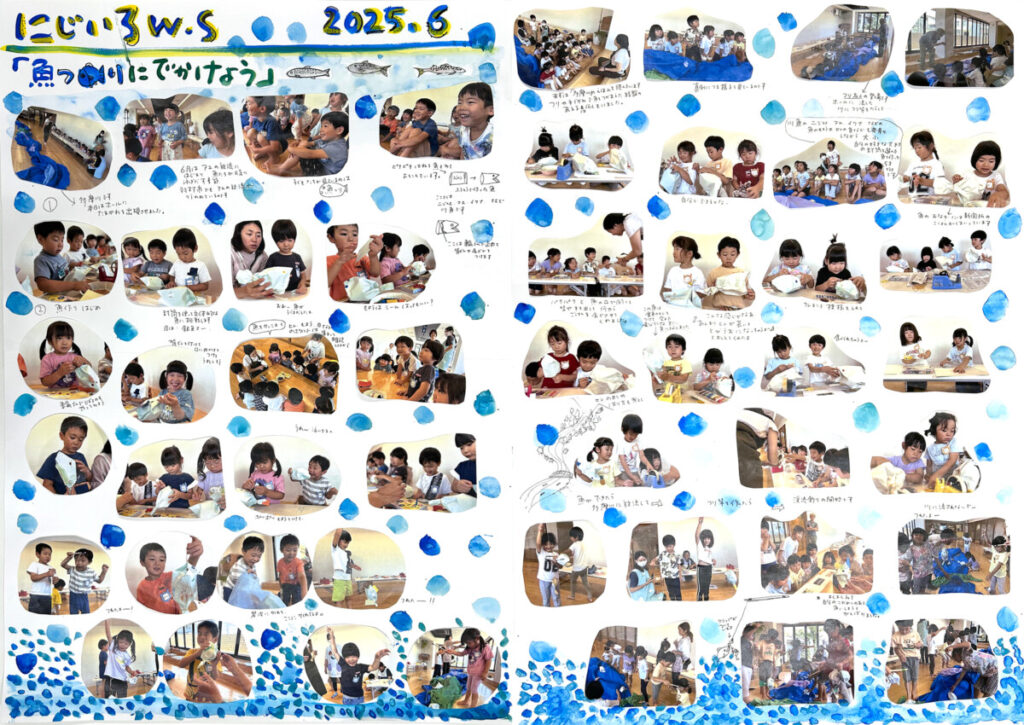

ホールに多摩川が流れると、川べりは小さな釣り師たちで大にぎわい

当園から多摩川を目指してほぼ最短距離で行った辺りに、「羽村取水堰(しゅすいせき)」という堰があります。

この周辺には小魚も多く生息しているようで、釣りを楽しむ方ならご存知かと思います。

毎年6月にアユ釣りが解禁になると、ちょうどこの羽村取水堰から上流の小作取水堰までの区間(羽村エリア)が釣り場になるようです。

調べたら、なんと江戸時代には、多摩川で獲れたアユを江戸幕府に献上していたといいます。これよりもっと下流でのことですが。

またこの「羽村取水堰」が建造されたのも1653(承応2)年、4代将軍徳川家綱の時代だそうです。歴史には疎いのでこれくらいにしておきますが、意外に羽村(市)は歴史のある土地のようですね。

前置きはこれくらいにして、では早速、6月のにじいろワークショップへ話しを進めましょう。

いつものように準備開始です。

まず先生は、大きなブルーシートを一旦広げると、それを丸め込んだりよじらせたりしながら一本の太くて長い柱のような立体物をつくりました。そうしたブルーシートのかたまりを数本つくって1本につなげ、そのかたまりを、ところどころ緩やかなカーブや急なカーブをもたせながらホールの端から端へと敷きました。

そんな光景を眺めているうちに、だんだん1本の太い、うねる大河のように見えてきました。

そうです、気がついたら、いつものホールに〈多摩川〉が流れ出していたのです。

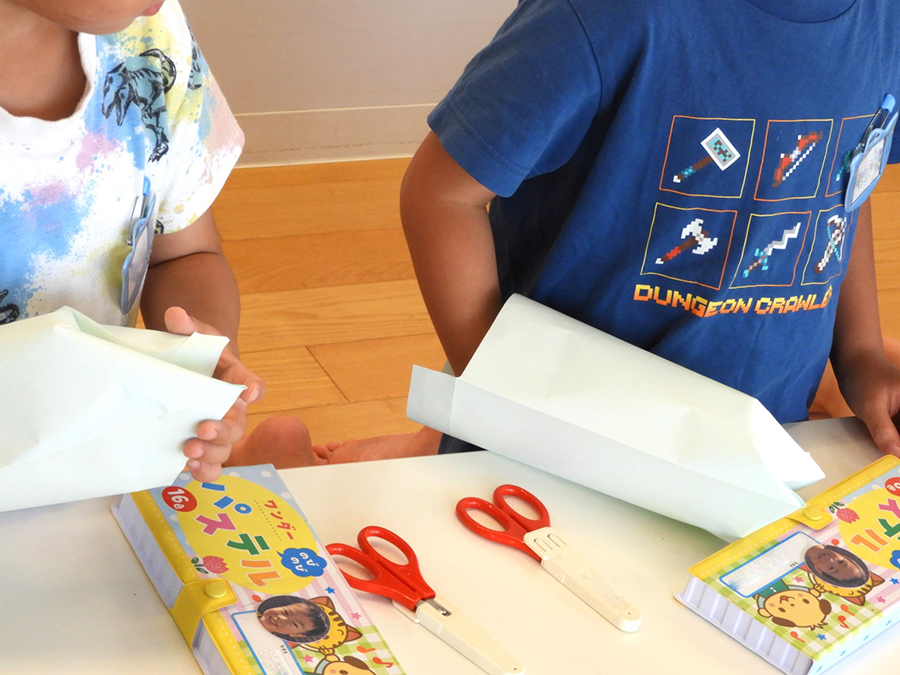

次に、先生や保育士たちで〈釣り具〉づくりの準備を始めました。

竿は割りばし(そのまま割らず)を使用します。糸はタコ糸で、針はクリップです。

最初に割りばしの先端にタコ糸を結びテープで留めます。そのタコ糸の端にクリップを結びます。クリップの先端は少し外側へ曲げておきます。これが今回釣りをするための仕掛けになります。

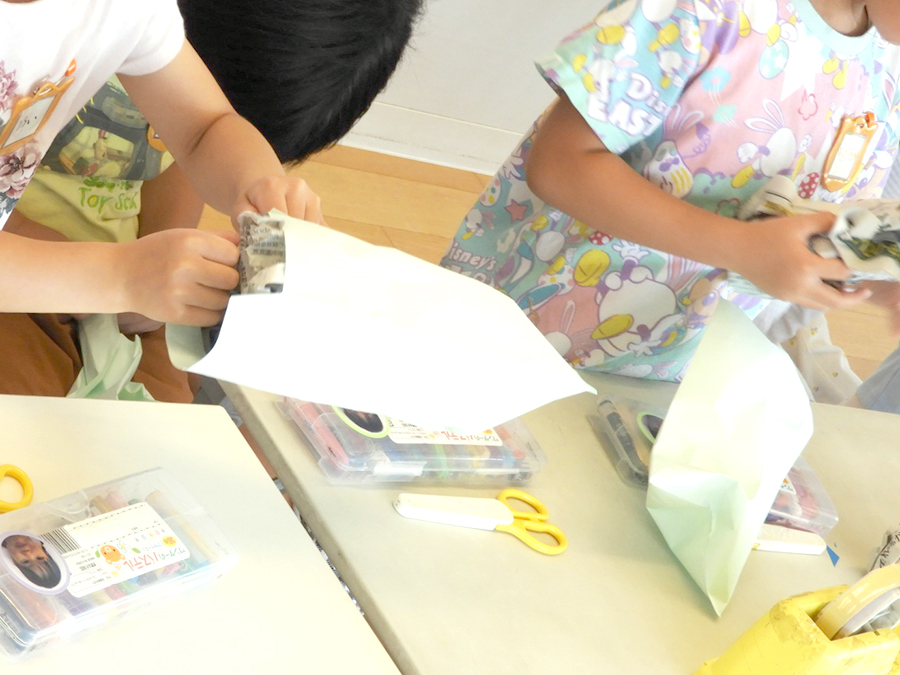

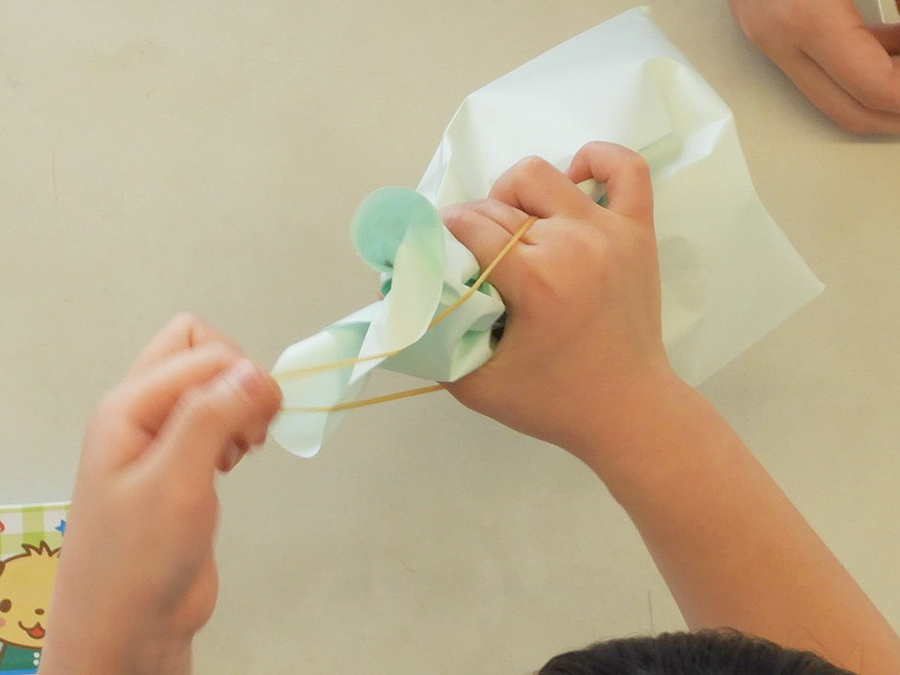

いよいよ肝心な〈魚〉づくりですが、これは大小さまざまな封筒を活用します。少し封筒をふくらませ、封入口から封の閉じた部分までゆっくり手を差し込みます。

その手の親指を封筒の閉じた部分の角へ、残りの指でもうひとつの角へ置き、指先で封筒の角と角をつぶすようにつまみます。

つまんだり、離したりを繰り返すと、封筒の閉じた部分が魚の口のようにパクパク動き出します。これで魚の頭ができました。そのとき口の部分に輪ゴムを1本テープで留めておきます。この輪ゴムに、先のクリップを引っかけて釣り上げるということです。

それから古新聞を丸めてその封筒の中に詰めます。これで魚のふっくらお腹の出来上がりです。

最後に封入口部分よりやや下の方をきゅっとつぼめて、中身が外へ出ないように輪ゴムで止めます。この輪ゴムで止めた外の部分が尾びれです。

魚のかたちが出来上がったら、目(シール)を貼り、背びれ・胸びれを付け、からだはクレヨンなどで色(うろこなど)をつけて、それぞれ自分だけの魚に仕上げます。

年中クラスの子どもたちは、竿(糸や針)を保育士に手伝ってもらいながらつくりました。年長クラスの子どもたちはもちろん自分の力で。魚は年中・年長共に子どもたち自身がつくりました。

そうして出来上がった魚は、そう、目の前に悠々と流れる〈多摩川〉に放流です!

子どもたちの目には、すでにここは多摩川沿いの河原にしか見えていないようです。なかには、そのずっと上流の渓流を目にしている子もいるでしょう。

子どもたちの手によってさまざまな魚が放流されたら、今度は釣り竿を片手に釣り師に早変わりです。

川の流れる音を聴き、川面に映る小魚たちの影を追い、静かに足を川べりに近づけて狙いを定めて素早く糸(針)をキャスト(投げ入れ)します。川の流れに合わせてその糸(針)が流れ、目指す魚がみごとにそれに食いついたらすかさず、かつ慌てずに釣り糸を巻き上げます。

どの子も自分の魚を目がけ、夢中で〈多摩川〉沿いを駆け巡っています。

なかには〈多摩川〉に滑り落ちる子や落ちる寸前で体勢を立て直す子など・・・川沿いは解禁日なのでしょうか、小さな釣り師たちで大にぎわいです。

先生がそんな子どもたちに声をかけました。

「気をつけてね、〈多摩川〉に落ちたら、海まで流されちゃうよ!」

子どもたちには、もっと地元の自然を知って、気づいて、大切にして欲しい

アメリカ・モンタナ州ミズーラの雄大な自然を背景に、川のせせらぎを聴きながら、黙々とフライ・フィッシングをする父とふたりの子ども。言葉はなくとも、そこにあるのは家族の小さな物語と確かな絆です。

幾度も物語に登場するこの釣りのシーンは、何度観直しても胸を熱くします。

これは、今から30年も前の映画『A River Runs Through It』(1992年・アメリカ)です。名優R・レッドフォードが監督し、人気俳優ブラッド・ピットが主演しました。

物語の内容はさて置き、ここに映るフライ・フィッシングの映像美は観るたびに格別な味わいをもたらしてくれます。映画の邦題は英文と同じで、訳せば〝川は流れ続ける〟という意味です。

ちょうどこの頃、私自身も釣りにハマり、さまざまな釣りを体験しましたが、結局釣果を競うより、自然のなかで無為な時間を過ごすことに深い意味があったように思います。

釣りの名言でこんな言葉があります。

「釣れない時は魚が〝考える〟時間を与えてくれたと思えばいい」

さて、紹介が遅れましたが、今回のワークショップには松澤先生の友人がお手伝いに来てくれました。

保育者でもあり、造形の専門家でもある田口理恵先生です。

「今回初めて松澤先生のワークショップに参加したのですが、子どもたちも先生のお話しをよく聞いているし、どの子も真剣に臨んでいるのには感心しました。

また、園の保育士たちは子どもたちのことはもちろんですが、松澤先生のこともよくわかっていて、細かな指示や説明がなくても皆さん率先して動いていて・・・それだからこそ、こうして素晴らしい時間が持てるんだなぁ、と思いました。

みんなでつくり上げているワークショップ、まさにワンチームというのを感じて、私自身有意義な時間でした」

田口先生はそんな感想を語ってくれました。

松澤先生はそれに応えるように

「造形は実践経験がモノをいう世界なので、田口先生のような造形のプロが側でサポートしてくれると本当に安心できます。特にここでの造形は、本来の意味そのままに〝形あるものをつくりだす〟ことを心がけているので、対象が子どもであるとか、時間的、物理的なことを理由に平面的な仕上がりも良しとするようなことは避けたいと思っているので、こうして相談できる方が一緒に居てくれると心強いです」

と本音を覗かせながら話しをつなぎました。

これまでも地元ならではの自然をテーマやモチーフに採り入れたワークショップを展開してきました。それだけこの羽村市には自然がいっぱい在るということです。今回もまた、ここで育った子どもたちに、その価値を知って欲しい、気づいて欲しい、そして大事にして欲しいという願いがあってこそのテーマだったといえます。

しかし、本来それを学ぶべきは私たちおとなかもしれません。未来ある子どもたちのために、おとながもっと真剣に考えないといけない。地球自体が自然のかたまりですからね、放置していればいずれ枯渇してしまう。

そういえば、時おり自然環境の話しになると、先生は以前このワークショップでも話題にしていたレイチェル・カーソンの著作を指してこう言います。

「自然を考えるなら、やっぱり『センス・オブ・ワンダー』が基本かな(笑)」

ハイ先生、早速再読します!

written by OSAMU TAKAYANAGI