新しいはじまりは誰の気持ちも複雑だけど、きっと素敵なことが待っている

例年のことながら、4月に入ると新年度の「にじいろワークショップ」がはじまります。

年長クラスは2年目の、年中クラスは初めてのワークショップです。

初めての子どもたちは楽しみ半分、不安半分といった気持ちでしょうか。

さすがに2年目の子どもたちはワクワク感いっぱい、と思いきや案外緊張でガチガチだったりして。

そんな気持ちで臨むのは、なにも子どもたちばかりではありません。

それぞれのクラスを新しく受け持つ保育士たちも、みんなを見守る園長も、それからにじいろワークショップを企画・指導する松澤先生だって、新しいはじまりはあれこれ考えて、迷って、悩んで、直前まで落ち着かないものです。

でも、そんなふうに、たくさんの複雑な気持ちで新しいはじまりを迎えるときって、きっと想像以上に素敵な出会いや出来事が待っているような気がします。

そのままを写すのではなく、想像力を駆使して独自の花の絵を描いて欲しい

さて、そうしたみんなの思いが集まった今年度最初のテーマは、「春のお花を描こう」です。

この季節を彩る自然の景色といえば、ブルーに澄みわたった空、心地よく流れる風、それから茶色い山肌に木々の緑が少しずつ戻ってくると、いつもの沿道や家々の庭、保育園の花壇にも多彩な表情を魅せる花たちが咲き誇ります。

今回はまさにその春に咲く〝花〟を描くわけですが、実はこれほどストレートに「花を描こう」というテーマを打ち出したのは初めてです。

そのことに触れて松澤先生は、

「〝花〟というテーマを出すと、誰でもどんなふうに描けばいいのか、というイメージがすぐさま浮かぶでしょ。年中・年長クラスの年齢になればなおのこと。どうすれば花らしく見えて上手に描けるか、なんてことがわかってくる。そうなると、そこに意識が集中して予定調和の作品ばかりになる。そうはしたくないから、敢えて避けてきたのかもしれません。

でも、今回このテーマにしたというのは、この季節ならではの自然の在りようを子どもたちにもっと意識して眺めたり、触れたり、興味を持って欲しいということです。そのための入り口として、身近にある〝花〟を選んだということです」

さらに続けてこう言いました。

「ただ、やはりだれもがイメージする花の絵にはしたくないというのがあるので、そのままのかたちや色を写し取るのではなく、それぞれの想像力を駆使した、オリジナル性の高い花の絵を描いてもらいたいと思うんですね。

そこで、画材はパステルとチョークを選びました。いずれも指先ですり込んでいくという技法を採るので、思い通りの形や色彩にはなりづらい。その分そのものと対峙することで新しい発想が生まれて、予期せぬ作品が自然と表れてくる・・・と、そんなふうになることを期待しているのですが。

そうそう、それと手指で直接画用紙に触れることから得られる質感なり、または伝わるエネルギーのようなものを感じることができるので、より一層自分の感性が作品に活かされてくるはずです。それはしっかり体感して欲しいです」

もしクレヨンや絵の具を使うとなったら、先生が指摘したように〈上手に描くこと〉を競うような作品づくりに終始した、言葉は悪いですがありきたりの作品が並ぶことになったと思います。それはそれで良しとする考え方もあるので、これは難しいところです。

そう思うと、松澤先生のワークショップは、やはり今期も単純に絵を描いたり、造形を遊びとして楽しんだりということにはならないでしょうね。もっとも、そこが「にじいろワークショップ」の魅力でもあります。

「あらゆる未来の花は今日の種の中にある」~インドのことわざより

まずは、ホールに置かれた大小の鉢植えの花を先生と子どもたちで囲んで鑑賞することからはじまりました。

特に初めて参加する年中クラスの子どもたちは、花のかたちや鮮やかな色合いについて、はたまたほのかに漂う匂いなどについてにぎやかに言葉を交わしました。ときおり先生が冗談を言うと、それに反応して大笑い。そうこうするうちに、初めて参加する子どもたちはすっかりワークショップの空気に溶け込んでいきました。

では早速実践です。

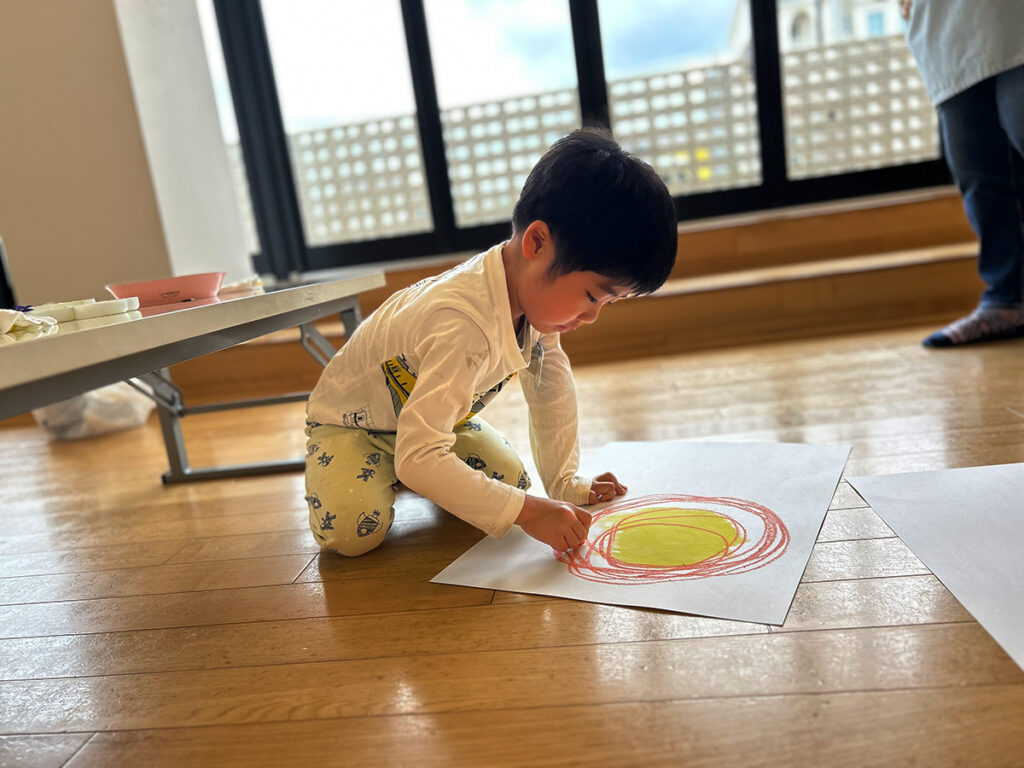

先生はパステルとチョークを持ち、1枚の白い画用紙を床に置くと、いつものように手本となる絵を描きはじめました。

真剣に見つめる子どもたちの前で最初に描き出したのは、画用紙の下部に何色か違う色を重ねた円形でした。

どう見ても花には見えません。なぜなら、それはまだ花になる前の「種」だからです。

次に先生は、その色を重ねた円形をひとさし指で直接画用紙の上でこすり出し、徐々にその色彩を広げながら深みを加えていきました。

不思議な色彩を放ち出したその円形は、いつしか本物の花の「種」に見えてきました。

つまり、この「種」はこれから芽を出し、葉をつけ、花を咲かせるためのはじまりです。どんな花になるのか、この段階では描いている先生にもわかりません。

先生は子どもたちと花の話しをしながら、ゆっくりその円形の「種」から緑色のツルや葉を伸ばしていき、最後はいくつかの花を画面いっぱいに咲かせ(描き=すりこみ)ました。

なにやらその様は、これから成長していく子どもたちを暗示しているかのようです。

いまはまだ小さな「種」ですが、明日へ、未来へと少しずつ成長を遂げ、やがてそれぞれが鮮やかな花となる日のことを。

余談ながら、こんなインドの有名なことわざを想い出しました。

「あらゆる未来の花は今日の種の中にある(All the flowers of all the tomorrows are in the seeds of today)」

本意はわかりませんが、ものごとの本質を突いた表現のように感じます。

今回のテーマもそれに即して捉えると、「種」から描きはじめた先生の意図が読み取れるような気がします。

子どもたち自身も、こうして「種」から描きはじめたことで、その先にどのような花を咲かせるかということを自ら想像することができたようです。気づいたらどの子も、自分自身の花の絵を仕上げていました。

手指を使うことが創造の原点であり、そこから得た身体的な情報はいつか活かされる

また今回のテーマで重要なのは、直接自らの手指を使って描くという点です。

先生はこれまでにも手や指を使ってさまざまな支持体(木、紙、布など絵を表現するための物体)に描いてきました。

一般的に画材として使用するクレヨンや絵の具は、どれもが直接手指で画面に触れることなく、簡単に支持体に表現することが可能なので、子どもたちも指導者もそれを選択することが多いようです。

でも先生は、敢えて自らの手指を使うことを奨励します。

なぜなら、第一にそれがモノを創造する原点だからです。私たち人間の機能として備わった手指でさわる、つまむ、こねる、つぶす、こするといった行為によって、太古からモノをつくり続けてきました。

また身体的な体験から得られる情報(例えば熱い、冷たい、柔らかい、硬い、すべすべ、べとべと、ざらざら、でこぼこなどの単純な感触から物質の持つエネルギーや自らの熱量など)は、いつの日か生きていく上で活かされるときがくると思うからです。

この先、こうした機会を逃すと、ほぼ一生自らの手指を汚してまでもそのモノの本質に迫るような体験をすることはないでしょう。

現にいま大半のおとなたちは、日常自らの指先で直接触れるのはパソコンのキーボードや携帯電話の画面くらいで、それらはなんとも無機質で、どれもが同じ感触しか持ち得ないということです。

今年度、子どもたちと一緒に参加する保育士たちに訊きました

これは私見ですが、私にとっての花の絵は、ルノワール、モネ、セザンヌといった印象派の画家たちが描いた作品、もしくはゴッホの「ひまわり」です。日本画壇ではかなり時代が遡り屏風や襖絵のなかに描かれた牡丹や菊、梅などを思い浮かべます。しかし、それらはいずれもアカデミックなものとして捉えてしまうので、修練のための絵画という思いが強いのですが、今回のような「種」から発想していく花の絵には改めて感動しました。

では最後に、今年度の年中・年長クラスを担当する4名の保育士に、ワークショップについて訊いてみました。

今年の年中クラスを担当する宮保育士は、ワークショップへの参加経験があるとのことですが

「初めて参加する子どもたちはどうかな、大丈夫かな、と少し心配していたのですが、はじまってみると、子どもたちは自由にのびのびとやっているのでほっとしています」

と安堵の表情を浮かべていました。

同じく参加経験のある年中クラスの下田保育士は、笑顔でこう話しました。

「以前も、毎回素直に喜んでいる子どもたちを見るのが楽しみでしたから、この一年、またそれが見られると思うと嬉しいです」

そしてお二人ともに「このワークショップの活動が大好きです」と付け加えてくれました。

次いで、子どもたちに実際の花を見せたいということで、自宅の鉢植えを抱えていつもより早く園に来ました、と言う年長クラス担当の三浦保育士は、

「昨年度はワークショップに参加すること自体初めてだったので戸惑いばかりでしたが、今年は二年連続で同じ子どもたちと体験できるということもあるので、少し余裕をもって臨めそうです」

そう言って笑いました。

それからワークショップへの参加が初めてという出水保育士は、

「想像以上に子どもたちみんながこのワークショップに親しんでいるんだなぁ、と実感しました。それに子どもたちと一緒になって参加できるのは何よりも楽しいです。もともとアート系の活動には興味があったので!」

と明るく応えてくれました。

今年度も一年間、どうぞよろしくお願いします。

written by OSAMU TAKAYANAGI