おいしいパンづくりは、まるめてこねて、つぶしてひろげて、またこねて

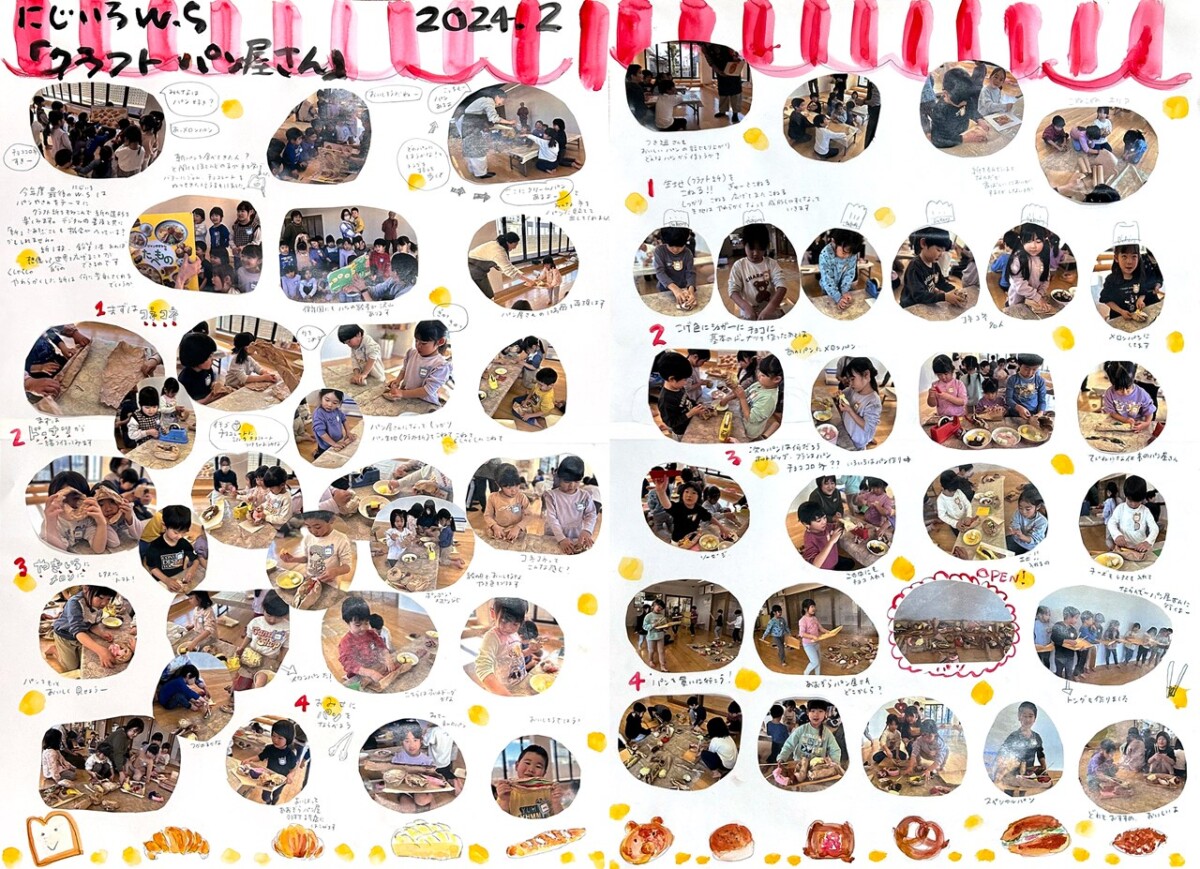

今年度最後の「にじいろワークショップ」です。

年中クラスの子どもたちは、初めて参加した昨年春から一年が経ちました。

年長クラスの子どもたちは、今回で文字通り、最後のにじいろワークショップになります。

一年ないし二年という長い期間に学んだことや体験したことは、誰の目にもカタチとしては見えませんが、いつの日かきっと、子どもたちにとって大きな力となるはずです。

さて、そんなワークショップですが、今回は〈クラフト紙〉を用いて、子どもたちの大好きなおいしいパンづくりに挑みます。

具体的にいえば、これまで幾度となく使用してきた、もはや素材の定番ともいえる〈クラフト紙〉をパン生地に見立て、両手で力強くまるめながらこねて、さらに押しつぶし、またひろげてはまるめてこねて・・・といった具合に、まるで本物のパン職人のようにそれを繰り返してパンをつくっていきます。

そうして練り上げたパンは、ふっくら丸く仕上げて白いシュガーか好みのジャムを、はたまたコッペパン型にしてレタスやトマト、ソーセージなどを挟んでホットドッグにするか、そうそうリング状にしてチョコレートドーナツもいいですね。

はたして子どもたちはどんなパンに仕上げていくのか、想像しただけでもお腹がグーグー鳴ってきました。

あ、誤解のないように申しておきますが、おいしいパンづくりとは言っても、見た目のことで、いわば〝目で味わう〟ということですからご安心ください。

では早速、パンづくり(ワークショップ)をはじめましょう。

🍞 パンのミニ知識 🍞

本題に入る前に、せっかくなので〈パン〉の歴史を簡単にご紹介しておきます。

パンの原形といわれている食べ物が登場するのは、なんと世界最古の文明と称される古代メソポタミア文明の時代(およそ8,000〜6,000年前)。それは小麦粉を水でこねて焼いたものだそうです。

その後、古代エジプトから古代ギリシャへとパンづくりが伝えられるとパン職人も増えて量産され、広くヨーロッパからアジア、アフリカへと伝えられるようになりました。

ちなみに日本では、戦国時代に鉄砲とともに伝来しますが、長崎など限られた地域で西洋人のために細々とつくられていたようです。

さらに時代が進み、1854年に鎖国が解かれると、横浜や神戸など港町を中心にパンづくりが盛んになりました。

[日本人=お米]という図式も今や遠い過去のこと。最近はどんな街にも、独自のパンを焼くおいしいパン屋さんをたくさん見かけるようになりました。

総務省家計調査によれば、二人以上の家庭におけるパンの年間消費金額が、2010年以降からお米に代わってパンが上回っているそうです。確かに、ごはんよりパン好きを自認するひと、増えてますよね。

銀座で木村家のパンを宣伝した正月興行の錦絵(木村屋總本店蔵)

どの子も本物のパン職人のようで、つい作品を食べそうになるほどです

まずは準備からですが、以下を先生と保育士で用意しました。

- 🥖 クラフト紙(A3判ほどの大きさ)・・・1人/5枚以上

- 🥖 折り紙・・・パンに挟み込む野菜や果物、ジャムやチョコレートなどを表現

- 🥖 色画用紙・・・パンのトレーづくり(角をホチキス留めに)

- 🥖 絵の具・・・パンの焼き目やシュガーパウダーに見立てるなど

- 🥖 小皿・・・絵の具を入れるパレット代わり

- 🥖 スポンジ・・・小さなサイコロ型に切り、絵の具をパンに塗るなどに使用

- 🥖 割りばし+洗濯バサミ・・・トングを作成

これらを使って、先生は準備中に子どもたちの見本となるパンをいくつかつくり、手づくりのトレーに乗せておきました。

それからパンを挟むトングも保育士と協力してつくっておきました。

トングづくりは先生が試行錯誤してあみだした、最高傑作(!?)ではないか、と周囲も絶賛の完成度。

何しろ洗濯バサミひとつ、割りばし一善で見事にトングに早変わりするのですから。

簡単に説明すれば、洗濯バサミそのままの姿に割りばしを2本に割った1本ずつを洗濯バサミの頂点(洗濯物をつまむ位置)から指でつまむ左右の箇所に沿ってセロハンテープでしっかり固定します。するとそこにトングに模したV字型のかたちが出来上がります。それを通常の洗濯バサミ同様に親指と人差し指でつまむと、その動きたるやトングそのものになります(※写真を参考にしてください)。

ただし、トングをあらかじめつくるは年中クラスの子どもたちの分だけです。年長クラスの子どもたちはトングづくりも自分たちで挑戦です。

そのほか、折り紙や絵の具、小さなサイコロ型スポンジも準備万端です。

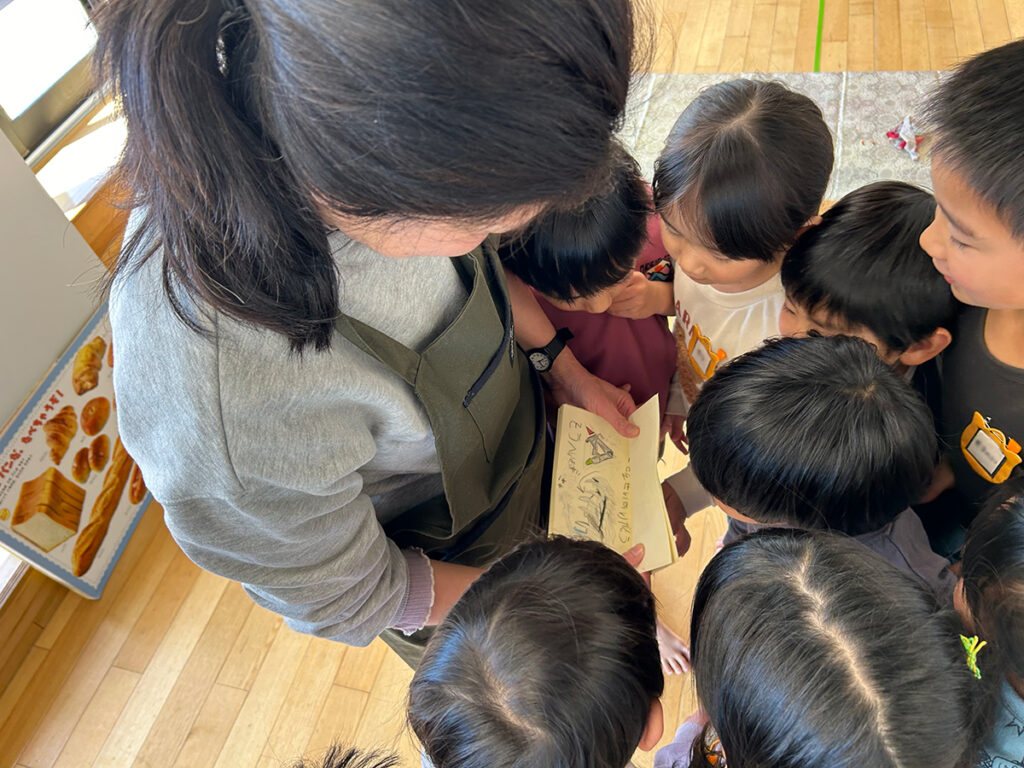

年中・年長クラス共に、はじまりは先生とパンのお話しからです。

子どもたちの目の前には、当園のライブラリーにあるパンを題材にした絵本がズラリと並べられています。

なかでも、パンの種類がたくさん掲載された大型の本は子どもたちにも人気です。

しばらくそんな本を見ながら、大好きなパンの話しで盛り上がりました。

それから先生は、先につくっておいた見本のパンを数種類、手づくりのトレーに乗せて子どもたちに見せました。

子どもたちはそのあまりにもリアルな出来栄えにびっくりです。

なかには「うまそう~」と口走ったり、「食べられるの?」って真顔で聞いてくる子もいました。

先生はそのトレーに乗ったパンを手づくりのトングで挟み、各机に座る子どもたちに見せて回りました。

ひと通り子どもたちに先生の見本を見せると、いよいよ子どもたちのパンづくりです。

子どもたちひとり一人にクラフト紙を配り終えると、先生は最初に簡単なつくり方を教えました。

子どもたちはどの子も真剣に先生を見つめます。

みんなの視線が先生の手に握られたクラフト紙に集まると、先生は思い切りくしゃくしゃにまるめはじめました。

いきなりくしゃくしゃにまるめられたクラフト紙の状態に、子どもたちは少し驚いたようです。

それでも先生は何事もなかったようにそのクラフト紙をひろげて元の形に戻しました。

子どもたちはふっと息をもらしてその光景を見つめましたが、なんと先生はもう一度くしゃくしゃにまるめて、今度はそれをひねるように伸ばして棒状にしました。

その棒状のものを手早く曲げながら輪をつくり、その両端をセロテープで留めました。

すると、それは一気にドーナツになりました。クラフト紙の色合いもちょうどドーナツ色なので、誰の目にもドーナツにしか見えません。

子どもたちから歓声が上がり、早速それを真似てドーナツをつくりはじめました。

どの子も上手にドーナツをつくることができました。

これだけでも十分においしそうなドーナツの出来上がりです。でも先生は、さらに茶色の折り紙を1枚選び、その出来上がった輪の一部分に巻き付けてセロテープで貼り付けました。それはなんと、とびきり甘いチョコレートドーナツになりました。またピンク色の折り紙を巻いて、ストロベリードーナツもつくりました。

子どもたちも自分のつくったドーナツに同じように折り紙を巻き付けてみました。

折り紙の色を変えただけで、いろいろな味のドーナツになります。あっという間にあちらこちらでオリジナルのドーナツが完成しました。

次に先生はまたクラフト紙をまるめ、こんどはぎゅっぎゅと机に押し当てて、本物のパン生地のように何度もこねて、おまんじゅうのような形にしました。

これはメロンパン?それともあんパンかな?と言いながら、絵の具で色付けをしました。

絵の具はあらかじめ準備した白色・黄色・黄緑色が盛りつけられた小皿と、それから茶色と黒色が盛られたもう一つの小皿のものを使います。

ただし、絵の具をパンに塗るのはいつもの絵筆ではありません。これも事前に準備をしたサイコロ型に切られたスポンジを使います。

指でそのスポンジをつまみ、絵の具をしっかり染み込ませてパンの表面にトントンと軽く叩くように着色していきます。そうすることで、白い絵の具はシュガーパウダーのようにパンの表面に付着します。茶色と黒色を混ぜて、パンの表面をやはり軽く叩くように着色すると、少し焦げめのあるパンに見えます。

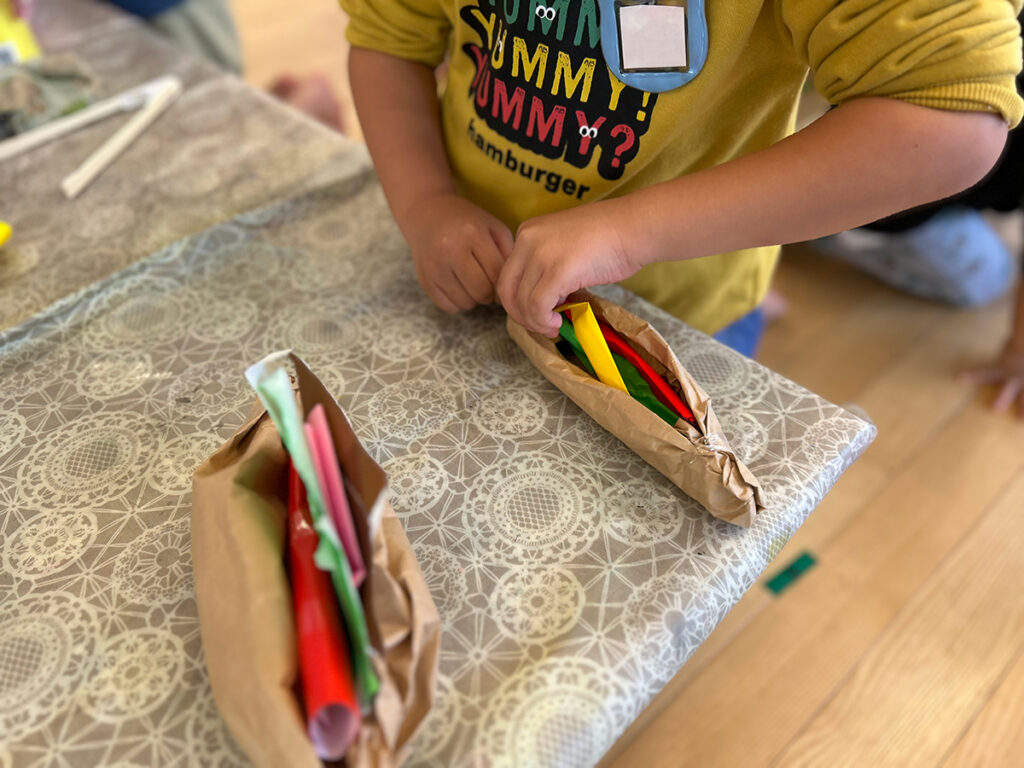

さらにもうひとつ、先生はホットドッグのつくり方を教えました。

出だしはいままでと同じようにクラフト紙をくしゃくしゃにまるめて、またひろげて、今度はひろげたクラフト紙の左側と右側を真ん中に向かってクルクルと巻き込んでいきます。

ちょうど長いのり巻きを二本並べたような形になったら、その二本のり巻き状のものが離れないようにそれぞれの両端をセロテープで留めます。

そこで二本のり巻き状のものの中央あたりをゆっくり指で左右に引っ張ると、真ん中が空洞になっていきます。

この段階で、なにやら具がまだ入らないホットドックに見えてきませんか?

その空洞になった部分に、グリーンの野菜、赤いトマト、オレンジのソーセージなどの具材(折り紙)を挟み込めば、おいしいホットドッグの出来上がりです。

子どもたちは、これも見本に真似て器用にホットドッグをつくっていきました。具材(折り紙)もかなり凝って(色合いや形もざまざまに)、バラエティ豊かなホットドッグが次々に完成していきました。

年長クラスの子どもたちは、これにトングづくりも行いましたが、どの子も難なくつくり上げました。さすがにワークショップ二年目という経験が活きています。

パンづくりの工程を眺めていると、どの子もまるで本物のパン職人のように見えてきます。筆者などは、ついトングで好みの作品(パン)をトレーに入れそうになるほどで、我に返って気恥ずかしくなりました。

本日開店「あおぞらパン店」には自慢のパンが勢ぞろい

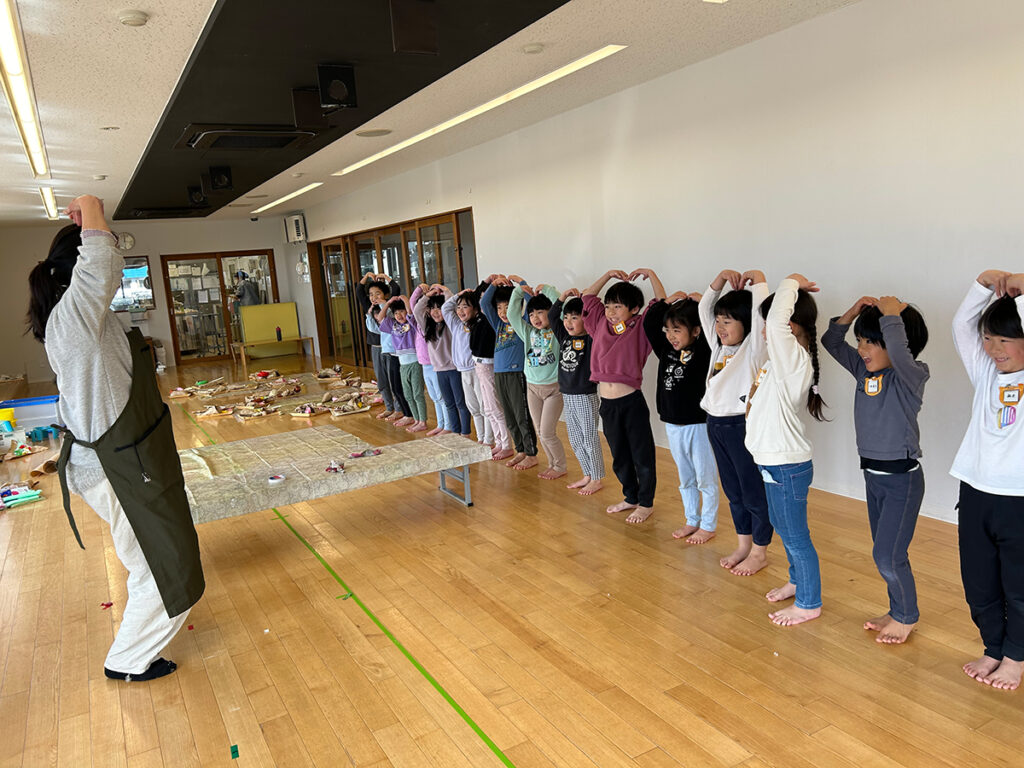

ホールの床面に臨時の「あおぞらパン店」1号~3号店を開き、好きなお店に完成した自慢のパンを並べることにしました。

甘い香りが漂うようなパンも、新鮮な野菜がたっぷり挟まれたパンも、ユニークなかたちと彩りに魅せられるパンも、こっそり盗み食いしたくなるようなパンも、どれもが本物のパン屋さんの店先でそのまま売られていても不思議ではない出来栄えです。

年中クラスの子どもたちは、店先に自分たちのパンを並べて、終わりの時間までパン屋さんごっこを楽しみました。

でも年長クラスの子どもたちは、先生と一緒にパン屋さんへのお散歩からはじめました。

「羽村に出来た〝あおぞらパン店〟はどこかな?それじゃ、みんなで探しに行ってみよう!」と先生がおどけて言いながらフロアーを歩き出したのです。

子どもたちはきゃっきゃと騒ぎながら先生の後に一列になってついていきました。

「あ、発見!」と先生は途中で指をさすと、子どもたちはそれぞれの店に走り寄り、好みのパンをトングでトレーいっぱいに入れました。終わり間際のほんのわずかな時間でしたが、誰もが至福のひと時のようでした。

そう、これが年長クラスと先生の最後のにじいろワークショップの光景です。

今年度のにじいろワークショップを終えた直後に、田中園長に話しを聞きました。

「毎年のことですが、まっさらな状態で入ってくる年中クラスの子どもたちは未知数ですから、この一年どんなふうにワークショップと関わっていくのかな、といったわくわく感が大きいですね。

でも年長クラスは前年のワークショップから見ているので、二年目に入る4月などは楽しみもありますが、全員がうまくステップアップしていけるのか、という心配も正直あります。

それも無事に二年目が終わったいま、年中・年長共に子どもたちの大きな成長をみることができて良かった、と思います」

そう安堵の表情を浮かべながら、さらにワークショップや松澤先生についてこう話してくれました。

「年間を通して、わずか11回という時間ですが、子どもたちは本当にその時間を楽しみにしていますし、普段の園のなかでは見せない表情や気づかない個性にも出会えるので私たち職員にとっても貴重な時間になっています。

本来、こちら(園)がワークショップについて提案したり、お願いしたりとお膳立てをして進めるべきなのかもしれませんが、毎回毎回松澤先生に頼り切ってしまい、園の事情などを汲んであれこれと進行してもらっているので、感謝しかありませんね。

また先生は子どもたちをよく理解してくれていて、同じようなテーマや内容であっても、その都度その学年に応じたアレンジを加えてくれるので、つねに新鮮な気持ちで臨むことができます。

そして何より、子どもたちが一年を通して、どの回も楽しく過ごし、そのなかでたくさんのことを学んだり、体験して、成長してくれることが一番うれしいです」

また園長同様に、今年度も一年間ワークショップの運営や準備をサポートしてくれた中村主任保育士は、

「ここでは集団というより、子どもたちひとり一人の個性や秘めた力が発揮できる場であり、松澤先生がそれを上手に引き出してくれるので、ワークショップは園としても特別なカリキュラムです」

にこやかにそう言いました。

そこで、毎回事前にさまざまなものを準備するのも大変な業務ですよね、と尋ねると

「大変なこともありますが、松澤先生とは密にコミュニケーションを取れっているので、私からは子どもたちのことや園の状況などをお伝えし、最終的には必要なものを的確に、効率よくそろえることができるんです」

と答えてくれました。

当ワークショップが毎回無事に進行していけるのは、こうして園と松澤先生が一体になって動かしているからだということがよくわかります。つまりは、互いの信頼関係があってこそのことです。

にじいろワークショップは来年度以降も、この関係性を高めて子どもたちによりよい〈アート環境〉を提供し続けていくことでしょう。

天然素材のクラフト紙を主役に、「紙」の文化を次世代へ伝えたい

最後に、にじいろワークショップを企画・指導する松澤先生に総括していただきました。

「今回の〈クラフト紙〉ですが、この素材のおもしろさを知って欲しいというのが第一にありました。

くしゃくしゃにしても、まるめて押しつぶしても丈夫でめったなことでは破れないですし、思い通りのかたちをつくるのも容易という、紙としてはとてもユニークな素材です。

また、これは天然素材でリサイクルが可能ですから、環境に優しいということでいま身近なものにも多く活用されている注目の素材です。

なにしろSDGs(持続可能な開発目標)の時代ですからね、そうした観点からも最適な素材といえます。もちろん、そうした意味合いを含んでいることなどは言及しません。いつも言うように、どうこう説明する前に、そのものと直接触れて、子どもたち自らが何かを感じとることが一番大事だと思っています」

先生は〈クラフト紙〉について話すと、続けてこんな思いを口にしました。

「いまって、紙自体が日常生活から少しずつ無くなっているような気がします。事実、電子化が浸透して世の中の仕組みが〝ペーパーレス〟を目指しているからでしょうか。そういう方向へ向かうのは日本ばかりか世界的な流れなので仕方ないことかもしれません。

でも、本当にそれが正しいのか、という疑問は持っています。おそらくこれから先になって、現実に紙の存在価値が失われはじめたころに議論されるのではないかと思うのですが、そのとき中心で論じ合うのはここに居る子どもたちの世代ではないかと考えると、そういう意味でもいまからしっかりそのものに向き合っておくことが必要じゃないかと考えています」

ふり返ってみると、この一年さまざまテーマで、さまざまな素材を活用してきましたが、ひとつひとつをよく見てみると「紙」の素材を多く採用しているのがわかります。

「時代を遡れば、日本独特の〈アート〉である日本画、絵巻物などは奈良・平安の昔から存在しているでしょ、江戸時代に華開く浮世絵にしてもそうですが、当たり前だけどどれもがみな紙媒体なんですね。紙の文化は日本の〈アート〉と密接な関係にあるということです。

近年までそれぞれの表現方法をより効果的に描くため、さまざまな種類の紙が生まれ、今回の素材のようにどんどん進化してきたように思います。それをもっと先にも残しておきたいという気持ちが個人的にどこかにあるんですね。根本的に紙という素材が、私は好きなのかもしれません」

先生はこんな話しをして、今年度のにじいろワークショップを締めました。

今年度最終のにじいろワークショップはいかがでしたか。

この一年、年中・年長クラスのこどもたち、そして各クラスの担当保育士のみなさん、さらにこのワークショップをお手伝いいただいた多くの職員のみなさんに、お疲れ様とありがとうの言葉をここに記しておきます。

ドキュメンテーション

クラフト紙をモミモミすると、柔らかいのに上部な感触になります。

紙をコネコネ、とパン生地のようにしているうちに本当にパンができそうな気配です。甘いパンに包んだり、ひねったり、まるめたりしておいしそうなパンをつくり、トレーに乗せて、オーブンに入れてパン屋さんの完成。

街の魅力的なパン屋さんをみながら、あおぞらパン屋さんができたら面白いなと思いました。

おいしいものをつくるのは、どの子も大好き。

パンをモチーフにした絵本もたくさんあります。

これまでやったことのないテーマですが、楽しいお店が出来上がりそうです。

written by OSAMU TAKAYANAGI